Résistances

Marquées par l’usure du compromis social keynésien et prises de cours par l’effondrement de l’empire soviétique, les gauches n’étaient pas au mieux de leur forme – électorale et intellectuelle – lorsque les néoconservateurs célébraient la défaite du communisme et les néolibéraux chantaient les louanges de leur mondialisation. Progressivement, toutefois, les rescapés de « la fin de l’Histoire » ont su tirer parti de leur marginalisation pour ajuster leurs grilles de lectures, apprenant notamment à discréditer la « guerre contre le terrorisme », à démonter le mythe du marché efficient et à contrer les arguments des lobbys climatosceptiques. Si, par la suite, la campagne irakienne de l’administration Bush, le krach boursier de 2008 et les recommandations toujours plus alarmistes du GIEC ont démontré le bien fondé de l’opposition de gauche au monde unipolaire de l’après-guerre froide, une fois encore, ses représentants politiques n'en ont guère recueilli les fruits.

Or, désormais, la difficulté de la tâche qui leur incombe redouble : c’est qu’en plus de devoir revenir sur les raisons de leurs échecs passés, il leur faut les examiner à la lumière des nouveaux défis dont l’extrême-droitisation du monde est porteuse. On peut en effet se demander s’il est encore d’actualité de s’en prendre à certains postulats de l’orthodoxie néolibérale – qu’il s’agisse des affinités électives du capitalisme et de la démocratie, de l’incidence positive du libre-échange sur la réduction des inégalités ou des vertus de l’implication volontaire du secteur privé dans la transition énergétique.

Si contestables soient-ils, ces lieux communs ne méritent peut-être plus de figurer en tête de réquisitoire, dès lors que se dessine un monde où les acteurs les plus puissants cessent d’en faire usage. Car de Washington à Beijing, en passant par Ankara, Moscou et Delhi, les détenteurs du pouvoir exécutif veillent davantage à consolider leurs privilèges qu’à faire appliquer une rationalité économique réputée sans alternative. Parallèlement, ce n’est plus sur les traités internationaux qu’ils misent pour élargir le champ d’action des chefs d’entreprises ralliés à leur cause. Quant à repeindre l’extractivisme en vert, force est de constater qu’il ne s’agit pas pour eux d’une préoccupation prioritaire.

Tétanisés par la nouvelle donne, certains à gauche peuvent être tentés de faire comme si rien n’avait changé, soit en poursuivant le combat contre les ennemis d’hier, soit en se laissant distraire par des controverses familières : ainsi se chamaille-t-on toujours pour savoir si la reconquête des classes populaires impose de privilégier la question sociale aux dépens des résonances entre toutes les inégalités structurelles, ou si l’émancipation doit passer par le renforcement du secteur public plutôt que par la création de communs soustraits à son contrôle. Reste que la gravité des enjeux réclame de ne pas se tromper d’époque.

Les gauches doivent en effet réaliser que les mêmes « hommes forts » qui se disputent l’accès aux sources d’énergies renouvelables et fossiles se retrouvent à la fois pour confier les leviers du pouvoir à des oligarques, pour priver les populations qu’ils régissent de leurs libertés civiles et pour ne pas empiéter sur les prérogatives que chacun d’eux s’arroge à l’intérieur de son orbe. Dans un tel contexte, il importe de s’interroger sur les sites d’où de nouvelles résistances sont susceptibles de surgir, mais aussi sur les techniques de luttes appropriées au cynisme des autocrates dominants, ainsi que sur les solidarités inédites auxquelles leur rivalité économique et leur connivence politiques peuvent donner naissance.

L’Italie, orpheline de l’antifascisme

Propos recueillis le 13 Octobre 2025

“Les mouvements auxquels on a affaire aujourd'hui en Italie, le berceau du fascisme, n’ont jamais disparu. Ça ne sert à rien de parler de retour du fascisme, il a toujours été là.”

Moyen-Orient, Année Zéro

Propos recueillis le 30 Août 2025

“On vit un moment décisif pour la région. Mais est-ce qu’il sera aussi un moment fondateur dans le monde ? Comment construire là-dessus des alliances pour sortir du phénomène de destruction auquel on assiste ? Je pense que c’est ça la grande question.”

LE LABORATOIRE ARGENTIN

Propos recueillis le 01 Avril 2025

"Javier Milei s'est présenté comme le résultat final de la crise de représentation du système."

De la Post-Démocratie en Amérique

Propos recueillis le 23 Février 2025

“La race a toujours été utilisée, dans la politique américaine, comme un bélier contre tout bien public, contre tout élan redistributif, contre toute idée de liberté collective ou sociale. Si vous attaquez avec la race, et que vous dites que ce que vous faites, c'est protéger les Blancs des Noirs, alors vous finissez par protéger les capitalistes des prélèvements sociaux.”

INTENTION GÉNOCIDAIRE

Propos recueillis le 26 Janvier 2025

"Le génocide requiert l'intention de détruire un peuple ou un groupe protégé, dans leur intégralité ou en partie. Et pour le comprendre, il ne faut pas juste regarder les preuves, mais le lien entre elles. Donc, dans les faits, c'est devenu un méta-processus. C'est la preuve par les preuves."

Portraits

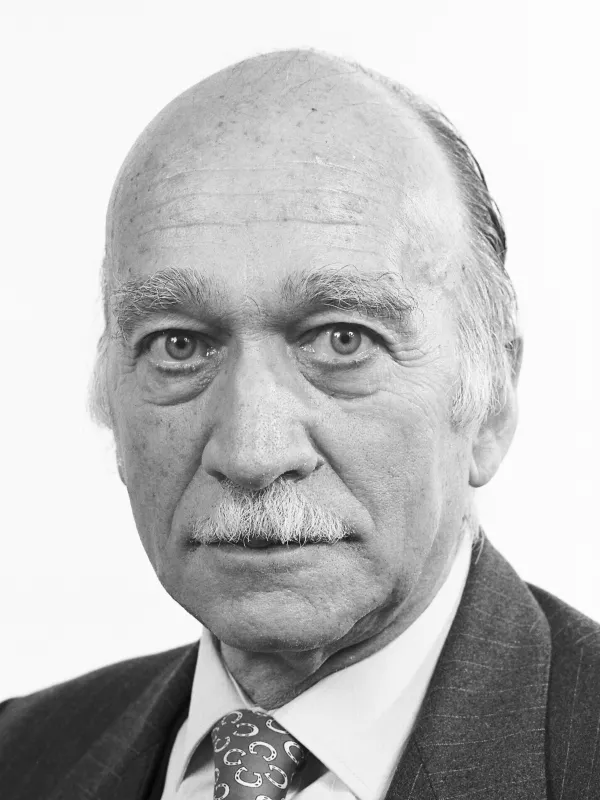

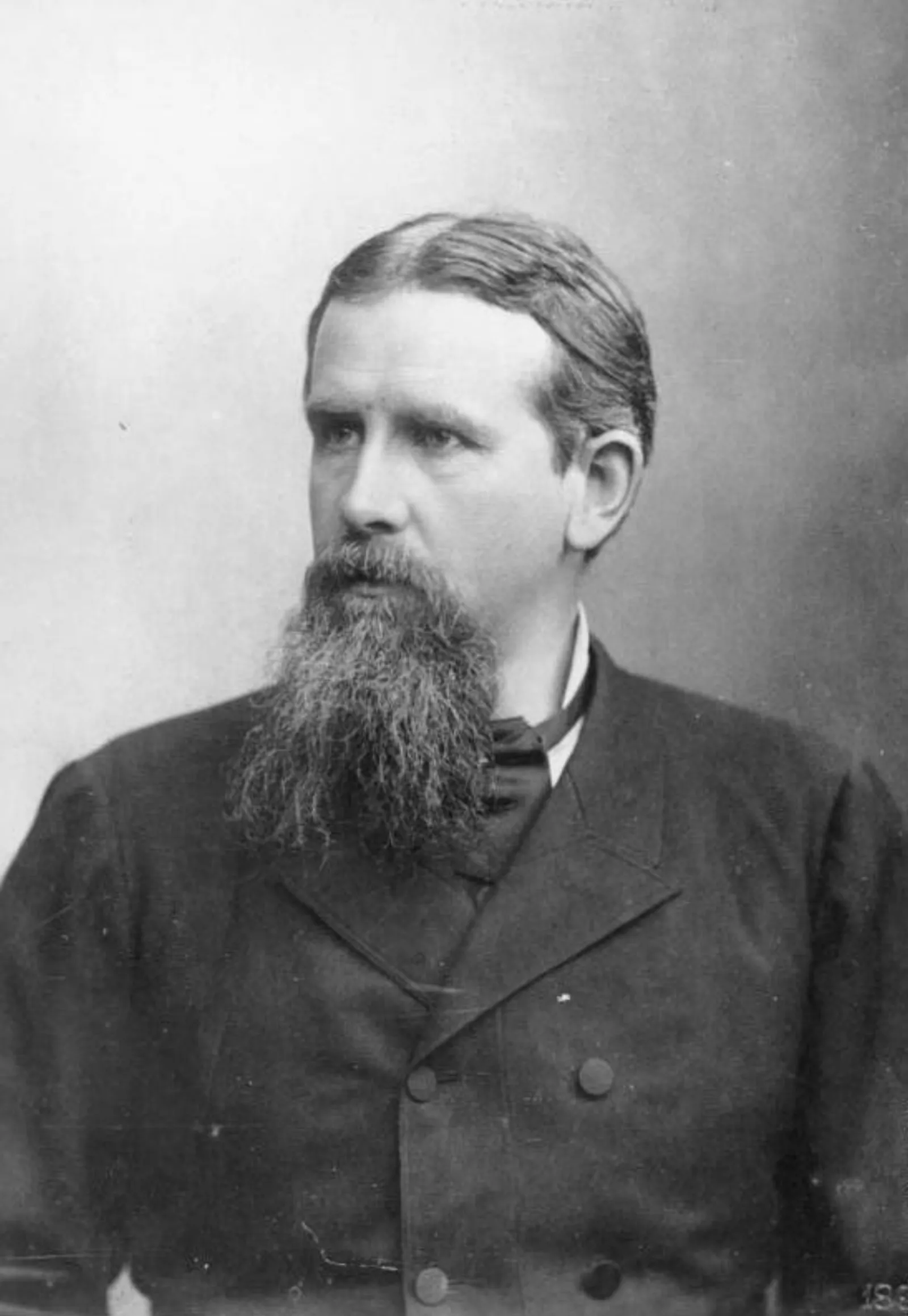

Giorgio Almirante

En 1946, lorsque des partisans et proches de Benito Mussolini fondèrent le parti néofasciste "Movimento Sociale Italiano" (MSI), une flamme tricolore fut choisie comme emblème. Alors que les symboles les plus manifestes du fascisme étaient plutôt le faisceau de licteurs ou l’aigle impérial, Giorgio Almirante, l’un des co-fondateurs qui deviendra président de longue date du MSI, aurait vu en la flamme une image forte : l’esprit de Mussolini s’échappant de son cercueil. Il réussit à l’imposer pour galvaniser ses troupes et graver dans leurs esprits l’idée que le fascisme devait rester "le but ultime" (‘il traguardo’) du mouvement qu’il avait contribué à lancer.

Celui qui avait été durant la guerre un théoricien du racisme et un propagandiste des "lois raciales" antisémites, affirma ainsi éhontément durant toute sa carrière de député parlementaire et jusqu’à sa mort en 1988 que son Movimento Sociale Italiano avait été pensé comme un parti de "fascistes dans une démocratie". Son ambition n’était en somme que d’adapter une ancienne cause à la réalité des temps nouveaux. Répondant en 1982 à une exhortation du fondateur du parti radical italien Marco Pannella de préciser le rapport de son parti à l’héritage fasciste, Almirante précisa ainsi : "[le MSI] représente le fascisme comme liberté, et non comme régime — c’est à dire comme mouvement, comme tradition sociale, comme synthèse de valeurs".

Sous la conduite d’Almirante, le MSI fut farouchement anticommuniste et travailla d’arrache-pied à une alliance avec la droite monarchiste rétive à tout compromis avec l’"Arc constitutionnel". Le parti continua à être impliqué dans divers complots de coups d’État et à fomenter des actes terroristes jusque dans les années 1980. Au cours des années 70 et 80, Giorgio Almirante activa également ses réseaux néofascistes à l’international. Il fut notamment à l’initiative de la création du Front National en France en 1972, prodiguant ses conseils aux membres du mouvement d’extrême droite Ordre Nouveau en vue de l’établissement d’un parti de "fascisme souriant".

D’abord critique et doubleur de cinéma, Almirante s’impliqua ensuite dans le journalisme politique. Il devint bientôt éditeur du journal Difesa della Razza (‘Défense de la race’) et signa en 1938 le Manifesto della razza (‘Manifeste sur la race’) qui énonçait les mesures racistes appliquées par Mussolini. Le scribe prit ensuite du galon en Sardaigne et en Libye, où il participa à la Campagne d’Afrique du Nord. Lors de l’établissement de la Repubblica Sociale Italiana en 1943, cet État fantoche, vassal du troisième Reich, Almirante suivit le Duce à Salò, ce qui lui valut le poste de chef de cabinet du "ministère de la Culture populaire" présidé par Fernando Mezzasoma durant les deux dernières années de la guerre. C’est alors qu’il exigea des siens qu’ils se préparent à un "affrontement physique" avec les partisans et qu’il s’engagea lui-même activement dans cette contre-résistance, du côté les Alpes lépontines et en Toscane.

Lors de la création du MSI en 1946, Almirante installa le siège du parti à la Via della Scrofa 39, qui deviendra plus tard une adresse mythique de la droite italienne, au même titre que la rue des Botteghe Oscure pour les communistes, Piazza del Gesù pour les démocrates-chrétiens, et Via del Corso pour les socialistes. Outre le bureau de la direction, s’y trouvait également la rédaction du journal "Il Secolo", sorte d'organe central des néofascistes. Silvio Berlusconi avec Forza Italia puis Giorgia Meloni et ses Fratelli d'Italia y prirent plus tard leurs quartiers. Figure de proue de l’extrême-droite italienne durant la Première République, Almirante bénéficie depuis le tournant du siècle d’une nouvelle vie posthume comme idole des néofascistes transalpins. Sous la houlette de Berlusconi, lorsque s’amorce la restauration de l’héritage et des monuments fascistes en Italie, certaines communes iront même jusqu’à rebaptiser des rues en l’honneur de Giorgio Almirante et d’autres figures éminentes du fascisme historique. Plus récemment, Almirante fut aussi célébré par Meloni, laquelle revendiqua dans son autobiographie Io sono Giorgia (‘Giorgia Meloni - Mon itinéraire’ en français), publiée en 2021, avoir "pris le relai de Giorgio Almirante", son idole politique de longue date.

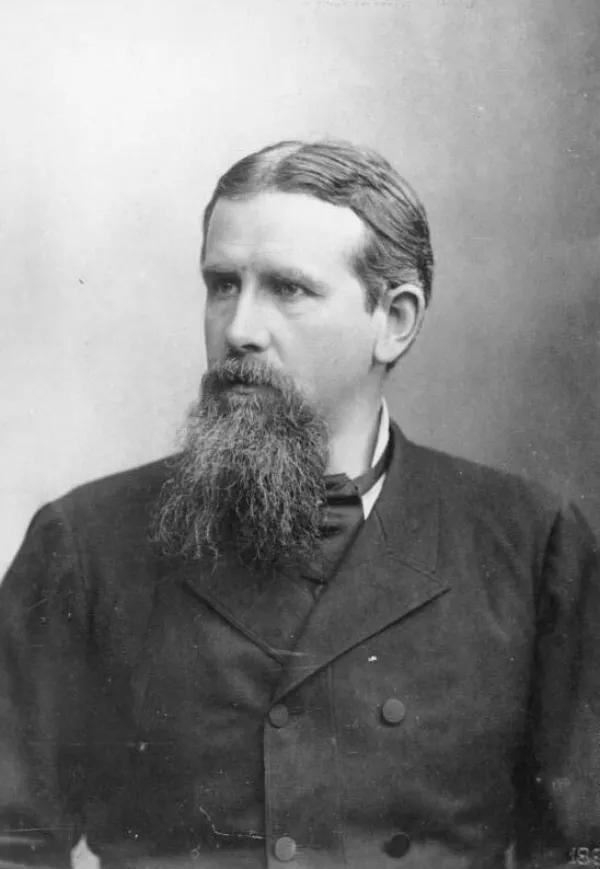

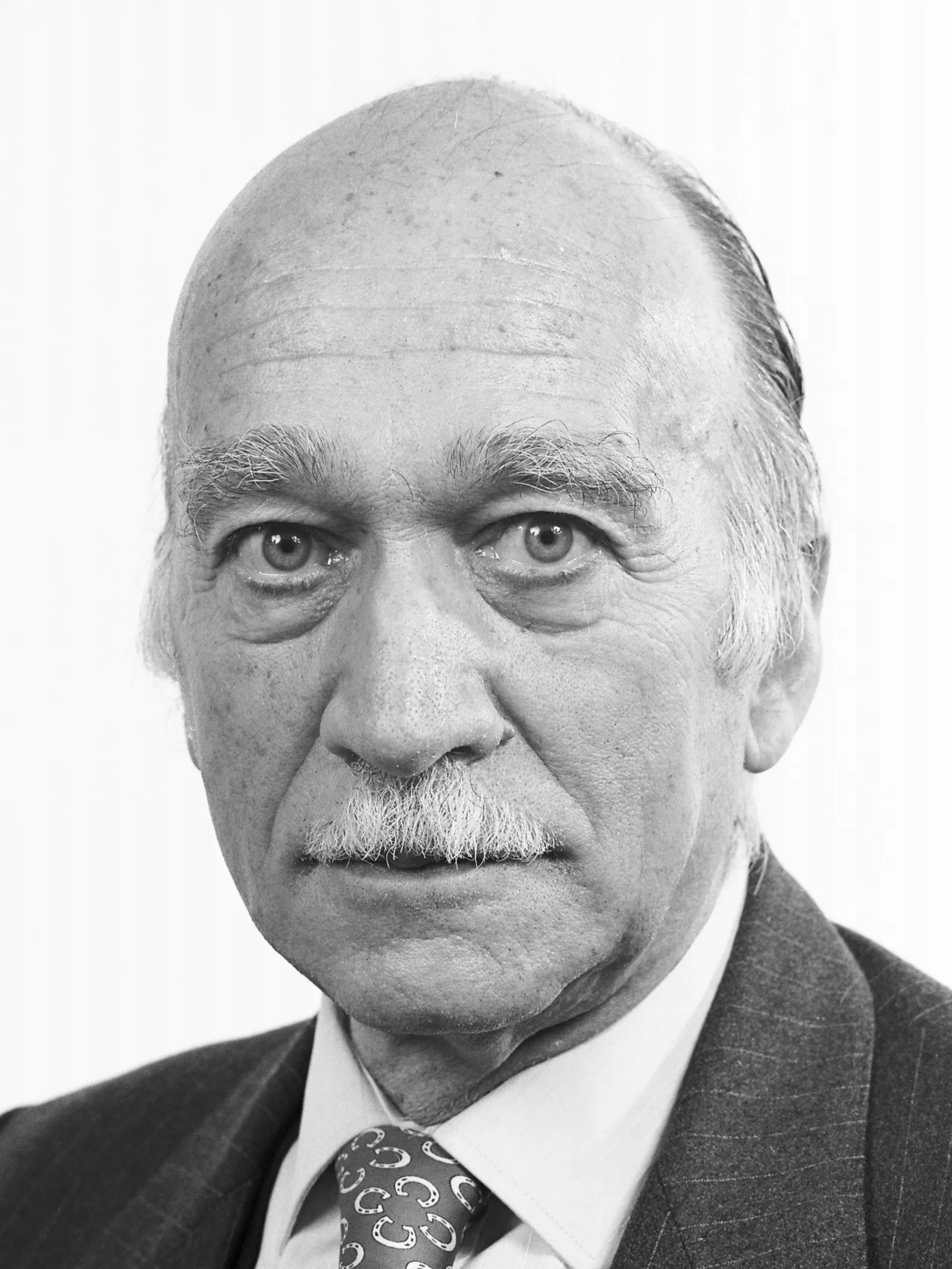

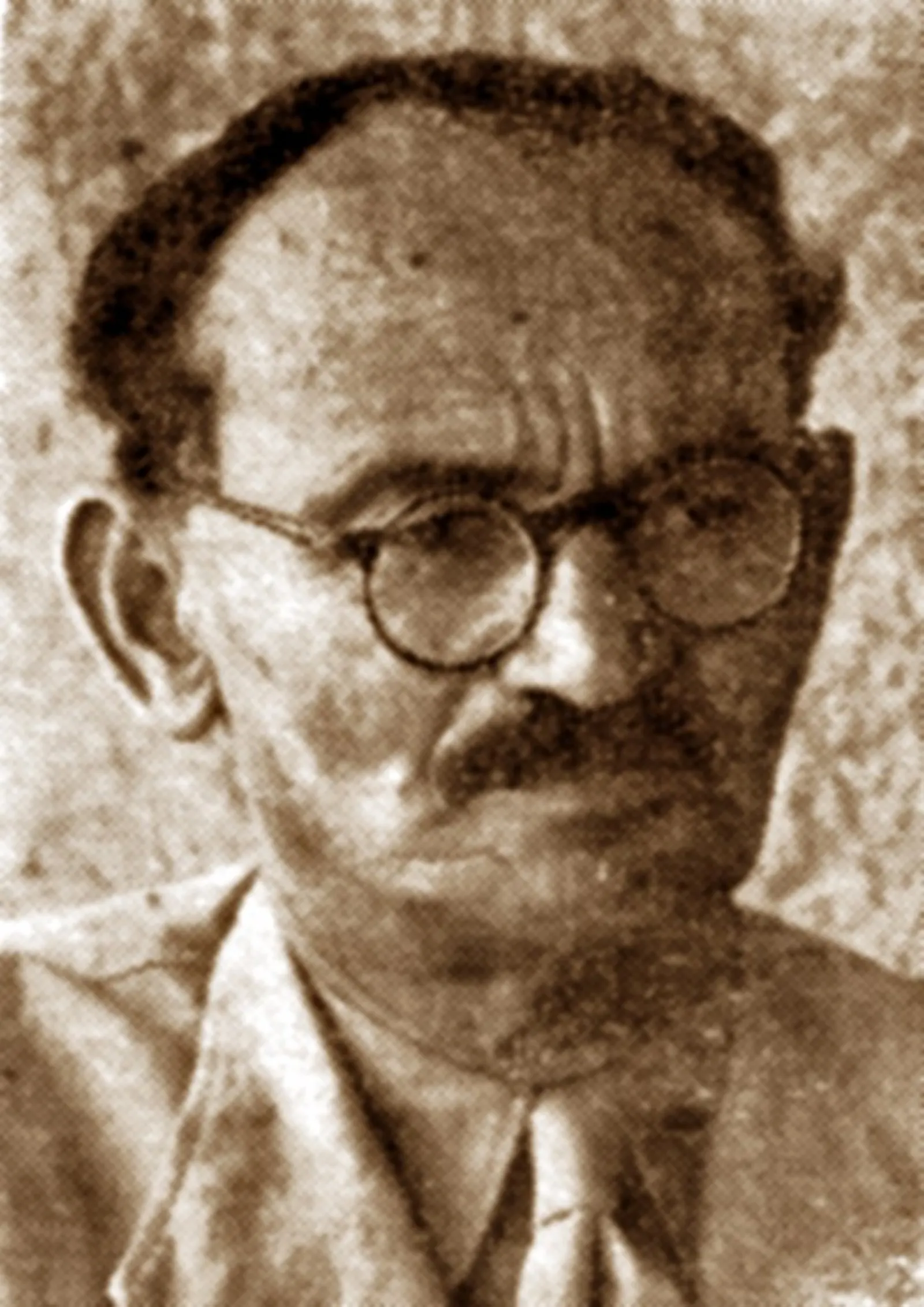

Raphaël Lemkin

Juriste juif polonais, diplômé de l’Université de Lwów – aujourd’hui Lviv en Ukraine —, Raphaël Lemkin (1900-1959), parvient à gagner la Suède, puis les États-Unis, après l’invasion de la Pologne par Hitler. Pendant la guerre, il forge le concept de génocide – initialement afin d’ériger en crime spécifique les meurtres de masses commis par des États – et joue ensuite un rôle crucial dans l’élaboration de sa définition juridique, telle qu’elle figurera dans la Convention de 1948.

Dès le début des années 1920, Lemkin se penche sur la destruction systématique du peuple arménien qui accompagne la chute de l’empire Ottoman. Puis, deux décennies plus tard, il est l’un des premiers juristes à percevoir le caractère spécifique du sort réservé aux Juifs d’Europe mais aussi à élargir le champ des crimes qui le préoccupent au traitement infligé à certains peuples slaves par les occupants nazis pendant la Seconde guerre mondiale.

Moins restrictive que la formulation qui prévaudra dans la Convention onusienne, la caractérisation du génocide qu’il propose dans son texte de 1943, Axis Rule in Occupied Europe1,évoque "un plan coordonné de différentes actions visant à la destruction de fondements essentiels de la vie de groupes nationaux, dans le but d’exterminer les groupes eux-mêmes. Un tel plan aurait pour objectifs la désintégration des institutions politiques et sociales, de la culture, de la langue, des sentiments nationaux, de la religion et de la vie économique de groupes nationaux, ainsi que la suppression de la sécurité personnelle, de la liberté, de la santé, de la dignité, voire de la vie des personnes appartenant à ces groupes. Le génocide vise le groupe national en tant qu’entité, et les actions en question sont dirigées contre des individus, non pas ès qualité, mais en tant que membre du groupe national."

1Raphael LEMKIN, Axis rule in occupied Europe: laws of occupation, analysis of government, proposals for redress, Washington, Carnegie Endowment for International Peace, Division of International Law, 1944, p. 79.

Francesca Albanese

Avocate spécialisée en droit international, Francesca Albanese est une universitaire italienne affiliée à l'université de Georgetown, à Washington, et à l'organisation jordanienne Arab Renaissance for Democracy and Development. Rapporteure spéciale des Nations unies sur les territoires palestiniens depuis 2022, son mandat de trois ans a été renouvelé en 2025.

Depuis son premier rapport, qui appelait à agir pour mettre fin à l'occupation coloniale israélienne et au régime d'apartheid, notamment par le biais de boycotts et de sanctions, Francesca Albanese a été la cible de nombreuses campagnes de diffamation, ainsi que de tentatives de délégitimation auprès des Nations Unies.

Son dernier rapport, présenté en mars 2024 au Conseil des droits de l'Homme des Nations unies à Genève, expose des preuves détaillées de la mise en œuvre intentionnelle par Israël d'au moins trois formes d’actes génocidaires à l'encontre des Palestiniens. Elle enquête depuis lors sur l'expérimentation par Israël de nouvelles technologies militaires, tels que les drones quadcoptères télécommandés, les armes létales autonomes et les robots tueurs.

Patrick Buchanan

Selon ses apologistes, Patrick Buchanan n’est ni raciste ni antisémite. Il tient simplement des propos racistes et antisémites. En tant qu’ancien rédacteur de discours et commentateur politique, Buchanan a certes eu recours aux mots pour gagner sa vie. Il serait toutefois injuste de suggérer que son racisme relève d’un rôle de composition destiné aux plateaux de télévision.

Au sujet des questions de race aux États-Unis, Richard Nixon, qui l’employait à l’époque, a résumé l’opinion de son conseiller politique par la formule “ségrégation pour toujours”. Quant aux juifs, les déclarations de Buchanan selon lesquelles Treblinka n’aurait pas été un camp d’extermination relève clairement de la négation de l’Holocauste – sans parler de ses propos élogieux à l'égard d'Hitler. Comme l’a fait remarquer le commentateur conservateur Charles Krauthammer, “ce qui est intéressant [avec Buchanan], c’est qu’il peut dire ce genre de choses et rester une figure nationale”.

Même ses partisans les plus fervents n’ont jamais prétendu que ses diatribes homophobes, xénophobes et sexistes ne reflétaient pas sa vraie nature. Au mieux, ils ont justifié ses sorties sur l’épidémie du SIDA – une revanche de la nature contre les pratiques homosexuelles –, l’immigration – une menace existentielle – et le rôle des femmes – “construire le nid” comme “Maman Oiseau” – par son obédience religieuse : ces opinions ne seraient pas tant les siennes que celles du Dieu qu’il vénère.

Né à Washington en 1938, Patrick Buchanan a été élevé dans une famille catholique traditionaliste. Son arrière-grand-père a combattu sous le général Robert E. Lee, et il reste un fier membre des Fils de Vétérans Confédérés. Bagarreur et harceleur dans sa jeunesse – ses voisins juifs étaient sa cible favorite – “Pat” finit par mûrir, fait ses études à l’école de journalisme de Columbia et commence sa carrière de journaliste au Saint-Louis Globe-Democrat.

En 1966, Buchanan est recruté par l’équipe de campagne de Richard Nixon pour rédiger les discours ciblant la base électorale conservatrice du candidat républicain. Entre autres prouesses, Buchanan forge alors l’expression “majorité silencieuse”. Après la victoire électorale, il devient assistant et rédacteur de discours à la Maison Blanche, conserve son poste jusqu’à la démission de Nixon lors de son second mandat, Fidèle à son patron jusqu’à la fin, il va même même jusqu’à exhorter le président à brûler les enregistrements du Watergate pour rester au pouvoir.

Lors de l’arrivée au pouvoir de Gerald Ford, la nouvelle administration envisage brièvement de nommer Buchanan ambassadeur des États-Unis en Afrique du Sud, le pays de l’apartheid. Toutefois, en raison de ses inclinations ségrégationnistes et de son enthousiasme excessif à l’idée d’obtenir le poste, le Département d’État finit par faire marche arrière. Temporairement retiré de la politique, Buchanan entame alors une longue et fructueuse carrière de commentateur dans les médias, d’abord à la radio NBC, puis à la télévision, où il rejoint successivement les émissions The McLaughlin Group diffusée sur NBC, puis Crossfire et The Capital Gang sur CNN. Dans ces émissions populaires, Buchanan tient le rôle du conservateur chargé de débattre avec un progressiste.

Le rhéteur de plateaux télévisés revient à la Maison Blanche en 1985 en tant que directeur de la communication de Ronald Reagan. Au cours de son mandat de deux ans, Buchanan joue un rôle clé dans l’organisation de la visite du président au cimetière allemand de Bitburg, où sont enterrés 48 membres de la Waffen SS. Tout en défendant la décision de l’administration face à l’indignation générale pendant ses journées de travail, le directeur de la communication utilise également son temps libre pour s’opposer à la déportation de criminels de guerre nazis présumés vers des pays du bloc de l’est. Pour Buchanan, honorer le sacrifice de la Wehrmacht et déjouer les plans des “chasseurs de nazis obsédés par la vengeance” sont les deux facettes d’une même mission – que son arrière-grand-père aurait sûrement approuvée.

Après avoir quitté l’administration Reagan et être retourné à ses activités de commentateur, Buchanan se sent plus libre de défendre ouvertement ses causes favorites. En 1989, par exemple, il rend un nouvel hommage à son ancêtre confédéré en écrivant une chronique sur l’affaire dite des “Central Park Five” : dans son article, il appelle à la pendaison publique d’au moins un des adolescents noirs accusés à tort d’avoir violé une joggeuse blanche.

À peu près à la même époque, Pat commence à encourager sa sœur Bay, qui a aussi travaillé pour l’administration Reagan, à poursuivre l’initiative “Buchanan for President” qu’elle a fondée. Le programme de la fratrie comportait deux volets.

Sur le plan intérieur, Buchanan fustige la politique d’ouverture des frontières prônée par l’aile globaliste du Parti républicain – ou au moins par les contributeurs des pages éditoriales du Wall Street Journal : l’immigration massive en provenance de pays non-européens, avertit-il, mettrait fatalement en péril le tissu culturel et moral des États-Unis.

En matière de politique étrangère, l’ancien rédacteur de discours soutient que la fin de la guerre froide devrait également marquer la fin de l’engagement militaire américain dans le monde entier. D’où son opposition farouche à la guerre du Golfe en 1990, qui l’a poussé à se présenter contre George H.W. Bush deux ans plus tard.

Lors des primaires républicaines de 1992, Buchanan se présente en tant que candidat paléoconservateur : il s’oppose au président sortant, qu’il accuse de poursuivre un agenda libéral et impérialiste. Selon Buchanan, Bush n’a pas seulement manqué d’honorer son engagement de ne mettre en place “aucune nouvelle taxe”, mais plus important encore, son administration n’a pas réussi à freiner l’immigration, à entraver l’accès des femmes à l’avortement et à supprimer les droits des homosexuels. Par ailleurs, ajoute-t-il, le lobby juif et ses relais néoconservateurs ont été autorisés à dicter les termes de la politique étrangère américaine.

Buchanan n’a pas remporté l’investiture, mais a tout de même obtenu près d’un quart des voix. À l’occasion de la convention républicaine, il a également délivré son célèbre discours sur la “guerre culturelle”, dans lequel il clame que l’Amérique est engagée dans une lutte décisive pour le salut de son âme, ayant le choix entre rester “le pays de Dieu”, ou s'enfoncer davantage dans la voie libérale et multiculturelle du déclin moral. Bien que certains commentateurs aient attribué la défaite républicaine à l'élection présidentielle à l'effet dissuasif de l'éloquence de Buchanan, le tribun paléoconservateur persistera. Après son retour à Crossfire, il crée une fondation appelée American Cause afin de se préparer pour sa prochaine candidature. Aux primaires de 1996, il se présente contre Bob Dole et est battu une nouvelle fois.

Après cette seconde tentative, Buchanan commence à désespérer du Parti républicain, qu’il quitte en 1999. L’année suivante, il est le candidat du Parti de la réforme. Alors que sa campagne échoue lamentablement, il joue involontairement un rôle décisif dans la victoire controversée de George W. Bush. À Palm Beach, en Floride, environ 2000 bulletins Al Gore, le candidat démocrate, lui ont été crédités par erreur. La Cour Suprême conservatrice ayant rejeté la demande de recomptage des voix formulée par Al Gore, son adversaire a été déclaré vainqueur en Floride, ce qui lui a octroyé suffisamment de grands électeurs pour devenir président.

Après 2000, Buchanan abandonne la course à la présidence et quitte CNN pour MSNBC, où il est l’un des rares éditorialistes à s’opposer à la décision de Bush d’envahir l’Irak. Il défend de plus en plus ouvertement ses causes préférées : dans l’une de ses chroniques, il déclare ainsi que le Royaume-Uni n’aurait pas dû déclarer la guerre à l’Allemagne nazie, tandis que dans son ouvrage Suicide of a Superpower, il déplore explicitement le déclin de la suprémacie blanc en Amérique. Malgré cela, ce n’est qu’en 2011 que MSNBC se décide à mettre fin à son contrat.

Cinq ans plus tard, Donald Trump remporte l’élection présidentielle, sur un programme qui fait largement écho à celui de Buchanan. Ce dernier a évidemment apporté son soutien au candidat MAGA, même si le succès de Trump a dû avoir un goût amer pour le vétéran de la guerre culturelle – qui a continué à écrire des articles, principalement pour VDARE, le site web du suprémaciste blanc Peter Brimelow, jusqu’en 2023.

En dépit des similitudes entre leurs programmes, l’étendue de l’influence réelle de Buchanan sur le 47ème président reste sujette à débat. Ce que sa carrière florissante révèle cependant, c’est que bien avant Trump, les médias grand public et l’establishment politique de Washington étaient déjà prêts à accueillir un ségrégationniste décomplexé et un sympathisant d’Hitler comme l’un des leurs.

Friedrich Ratzel

Friedrich Ratzel (1844–1904) est un géographe et zoologiste allemand qui a exercé une influence considérable sur la conception de la géopolitique dans son pays au tournant du 20ème siècle. Adepte fervent du darwinisme social, il élabore un certain nombre de concepts biologiques pour le moins douteux, censés rapporter les différences de développement entre les États à leurs besoins d’expansion territoriale. Les thèses de Ratzel vont donner son élan à la notion d’"espace vital", le Lebensraum cher aux nazis : ceux-ci partagent en effet la conviction de Ratzel qu’une nation forte et aspirant à l’auto-suffisance a besoin d’un espace suffisamment ample et de ressources assez abondantes pour assurer la sécurité physique, le développement économique, la croissance démographique et l’épanouissement culturel de sa population. Aussi ses dirigeants sont-ils fondés à contrôler, à exploiter voire même à conquérir leur voisinage afin d’offrir à leur peuple le destin qui lui a été promis. Quatre-vingts ans après la défaite d’Hitler, l’espace vital selon Ratzel n’est pas sans connaître une nouvelle jeunesse, notamment chez les partisans d’un "monde russe" étendu à l’Ukraine, de l’absorption des territoires palestiniens dans la "terre d’Israël" voire d’une Amérique agrandie jusqu’au Groenland, au Panama et même au Canada.

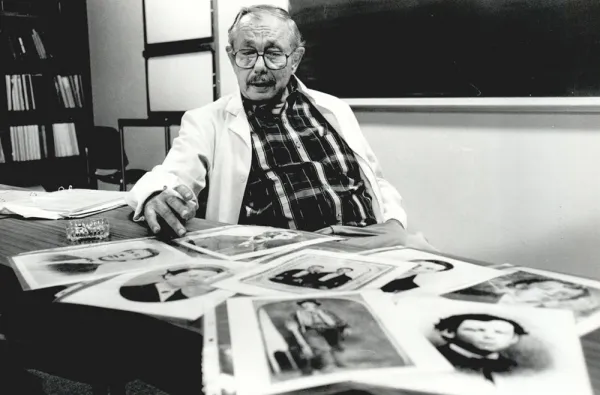

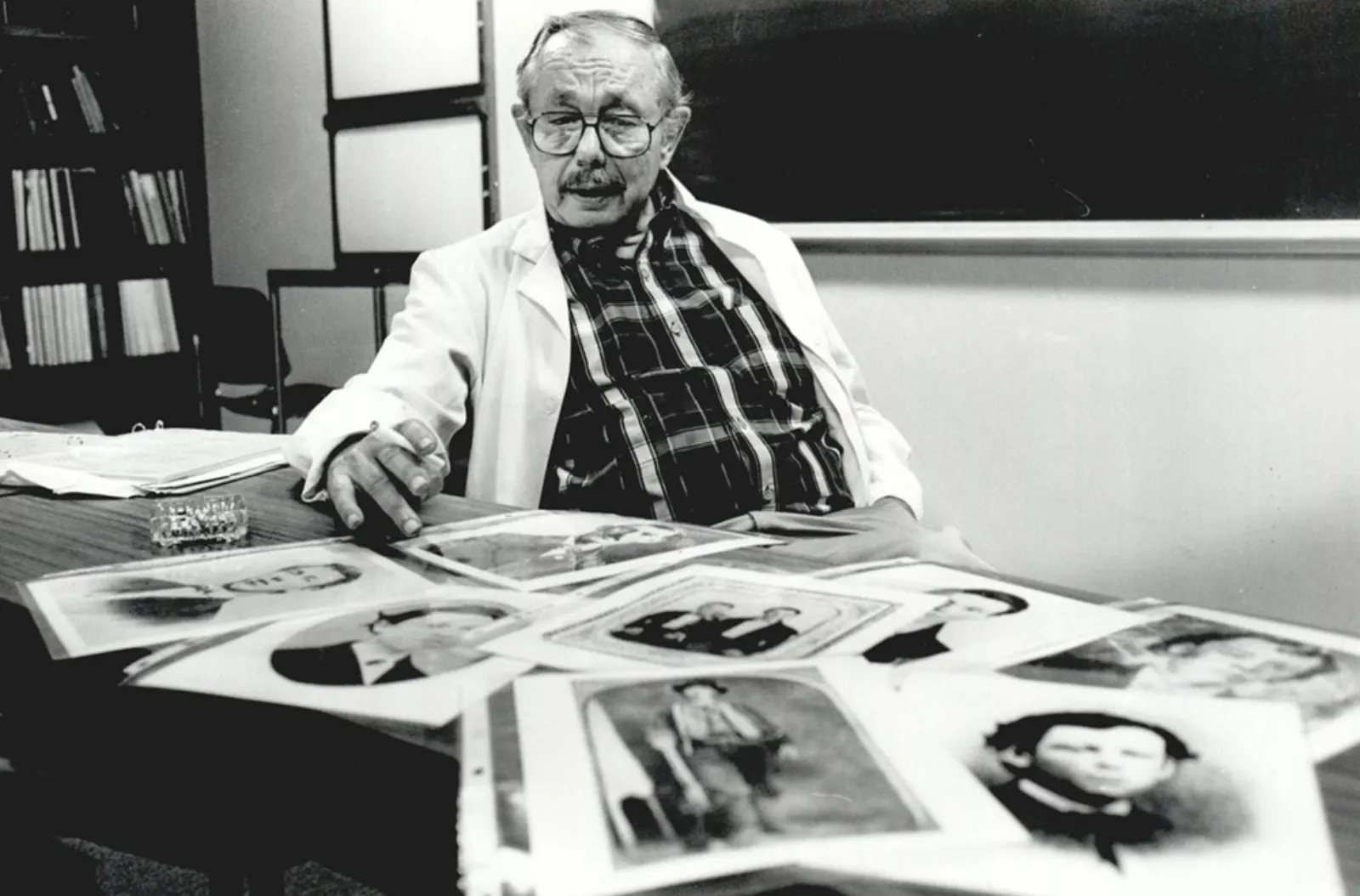

Clyde Snow

“Être mort n’est pas un problème, c’est mourir qui en est un”. Si Clyde Snow avait coutume de prononcer ces mots, c’est que les corps qu’il autopsiait gisaient au fond de charniers. Auditeur expert de ces témoins muets, le médecin légiste et anthropologue américain reconstituait le récit de leurs dernières heures en documentant les traces de sévices, torture, passage à tabac ou d’exécution gravées dans leurs os. Avant de mettre un nom sur ces corps, et de leur rendre une dignité.

L’anthropologie médico-légale a connu ses prémices en 1865, quand Clara Barton a été missionnée par Abraham Lincoln pour identifier les soldats inconnus tombés sur le champ de bataille lors de la Guerre de Sécession. En 1984, la discipline prend une nouvelle dimension. L’expertise de Clyde Snow est alors requise en Argentine, où il ne s’agit plus uniquement de restituer leur identité à des restes humains, mais de parvenir à prouver, par le biais de leur étude anthropométrique, la “guerre sale” menée de 1976 à 1983 par la dictature militaire du général Videla.

Clyde Snow accepte la mission avec enthousiasme, y voyant une nouvelle application importante de l’anthropologie médico-légale : documenter les violations des droits de l’Homme. Il se rend alors sur les charniers où les escadrons de la mort ont entassé une partie des 30.000 desaparecidos. Impacts de balles et fractures perimortem sont autant de preuves que l’anthropologue présentera au procès des généraux argentins responsables de ces massacres, conduisant à la condamnation de cinq d’entre eux.

En Croatie, il a découvert les restes de 200 patients et personnels hospitaliers exécutés par des soldats. Au Salvador, les squelettes de 136 enfants et nourrissons mitraillés par des escadrons de l’armée. Aux Philippines, en Bolivie, en Ethiopie, au Guatemala, au Rwanda, au Chili… De par le monde, Clyde Snow a excavé des corps de fosses communes et apporté les preuves d’atrocités commises par des gouvernements, des régimes dictatoriaux, des généraux, afin que les responsables soient traduits en justice. C’est ainsi que, figurant parmi les témoins principaux au procès de Saddam Hussein pour génocide contre l’ethnie kurde, en 2007, l’anthropologue a exposé dans les moindres détails, durant 4 heures à la barre, les preuves médico-légales d’utilisation de gaz sarin ou d’exécutions sommaires.

Membre de la Commission des droits de l’Homme des Nations Unies, Clyde Snow est le père d’un mouvement qui a mis l’anthropologie médico-légale au service des campagnes de défense des droits humains contre le génocide, les massacres, les crimes de guerre. Dans plus de 20 pays, il a formé scientifiquement, mais aussi psychologiquement, des experts aux techniques d’excavation propres à préserver les preuves, à l’identification de restes humains en situation de conflit et à la reconstitution des conditions de leur mort.

Les os ne mentent jamais et n’oublient rien, disait Clyde Snow, “leur témoignage est silencieux, mais très éloquent”.

Ghassan Abu-Sittah

Ghassan Abu-Sittah est un chirurgien britannico-palestinien qui intervient régulièrement dans des situations de conflit et de crise, notamment en Palestine où il est venu pour la première fois en tant qu'étudiant en médecine durant la Première Intifada. S’il n’y est pas né, c’est que sa famille a été contrainte à l’exil. D’abord expulsée de ses terres pendant la Nakba, puis réfugiée dans la bande de Gaza, elle a fini par fuir vers le Koweït avant de s’installer au Royaume-Uni.

Dans l'urgence d'octobre 2023, Ghassan Abu-Sittah se rend immédiatement à Gaza pour se porter volontaire auprès de Médecins sans frontières, pratiquant de nombreuses amputations et autres interventions dans les hôpitaux al-Shifa, al-Awda et al-Ahli. Ce dernier a été la cible d'une première attaque israélienne dès le 17 octobre, tuant et blessant des centaines de civils, et alors que le chirurgien y pratiquait une opération.

Fort de son expérience des blessures dévastatrices, notamment des brûlures causées par le phosphore blanc, il a apporté son soutien à de multiples enquêtes sur les crimes de guerre. Depuis, Ghassan Abu-Sittah a été victime de multiples tentatives visant à le réduire au silence et à suspendre sa licence médicale. En avril 2024, l'Allemagne lui a refusé l’obtention d’un visa d’un an, lui interdisant ainsi l’accès à l'ensemble de l'espace Schengen.

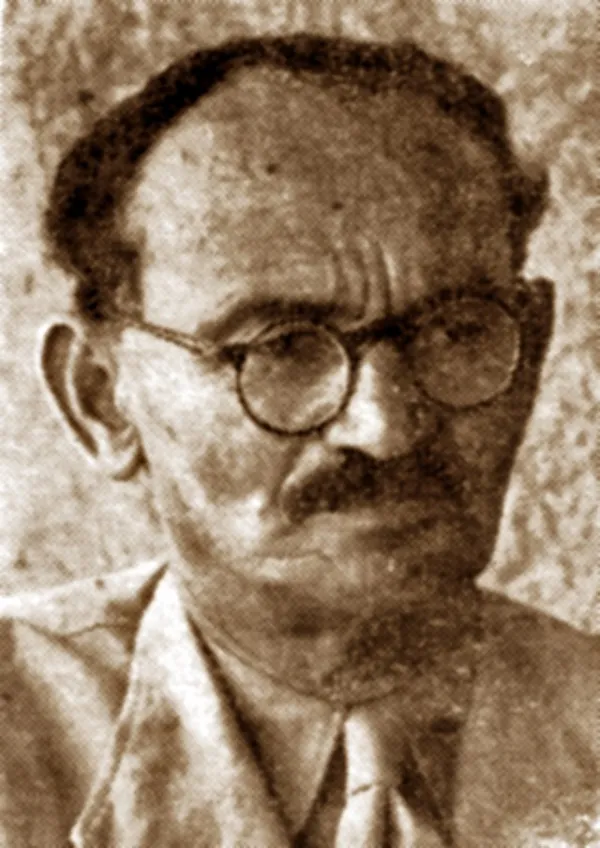

Palmiro Togliatti

Palmiro Togliatti occupe une position singulière dans l’histoire de la gauche italienne. Fondateur du Parti communiste italien (PCI) et fervent opposant au fascisme, il est aussi l’homme du compromis et de l’abandon des espoirs révolutionnaires après le guerre de résistance.

Ami de Gramsci, il adhère au Parti socialiste italien (PSI) en 1914 et milite à son extrême gauche pour sa transformation en parti révolutionnaire. Face au réformisme du PSI lors des occupations d’usines du biennio rosso, il prend la tangente et participe à la fondation du PCI lors du Congrès de Livourne. Dans les années 1920, Togliatti assume un nombre croissant de responsabilités au sein du parti, et se distingue comme un intermédiaire privilégié entre Moscou et l’Europe. Après l’arrestation de Gramsci devenu secrétaire général du PCI, Togliatti doit lui aussi faire face à la répression. Par chance, il se trouve à Moscou lorsque les principaux dirigeants communistes sont arrêtés. Nommé à la direction du parti, il travaille depuis l’étranger à l’organisation clandestine du PCI et à l’élaboration d’une stratégie pour défaire le fascisme, qui prend progressivement la forme de la "politique des fronts populaires". Son analyse du fascisme comme "régime réactionnaire de masse" est consignée dans le "Cours sur les adversaires" qu’il donne à Moscou au printemps 1935.

Pendant la guerre, le combat antifasciste est étroitement lié à la lutte contre le capitalisme (voir l’encadré sur le Parti d’action dans le chapitre 2). C’est en ce sens que les différents partis de la résistance (PCI, PSI et Partito d’Azione) s’accordent sur un principe de non-compromission avec la monarchie. Les antifascistes demandent l’abdication du roi et la démission du maréchal Badoglio, complices du régime de Mussolini, afin d’éviter que l’effort populaire de résistance ne soit accaparé par l’élite monarchiste.

Pourtant, lorsqu’il rentre en Italie au mois de mars 1944, Togliatti rompt avec la ligne antifasciste et appelle à la formation d’un gouvernement avec le roi et Badoglio. Cette rupture, appelée "Svolta di Salerno", s’explique par les directives qu’il a reçues de Staline dans la nuit du 3 au 4 mars 1944. Elles privilégient les intérêts géopolitiques de l’URSS, c'est-à-dire la consolidation de la puissance de l’Italie face à l’Allemagne et l’Angleterre, plutôt que les intérêts de la classe ouvrière italienne. Là où l’antifascisme aurait pu mener à la construction d’un nouvel ordre politique, le tournant de Salerne neutralise ses aspirations et lui substitue un antifascisme diplomatique, sous la houlette du Parti communiste.

A la Libération, Togliatti se trouve donc à la tête du plus grand parti communiste d’Occident, et semble déterminé à tout mettre en œuvre pour son intégration à la démocratie libérale. L’amnistie qu’il signe le 22 juin 1946 en tant que ministre de la justice, a pour objectif de favoriser la réconciliation italienne après la guerre civile et de stabiliser les institutions de la République. Concrètement, elle absout des milliers de fascistes de leurs crimes de guerre, et leur permet de se maintenir en poste dans l’administration, l’armée et les grandes entreprises. Bien que les crimes aggravés soient théoriquement exclus de l’amnistie, ces exceptions sont très peu appliquées par la magistrature italienne – qui reste issue à 90% de l’administration fasciste. En revanche, les partisans sont poursuivis par les tribunaux, ce qui nourrit un profond ressentiment chez les anciens résistants. Si ce geste permet de comprendre comment s’est opérée la transition italienne du fascisme vers la démocratie, il permet également d’expliquer les survivances du fascisme dans la démocratie. En effet, l’amnistie a permis la renaissance rapide d’un fascisme politique légal, avec la fondation dès 1946 du Mouvement Social Italien. En privilégiant la reconstitution institutionnelle et étatique, Togliatti et le PCI ont participé à un processus d’effacement de la mémoire des crimes fascistes, qui bénéficie durablement à l’extrême-droite italienne.

L’itinéraire de Togliatti, qui restera à la tête du PCI jusqu’à sa mort en 1964, illustre la façon dont l’antifascisme a été rattrapé par des logiques hétérogènes (soviétiques, conservatrices et libérales), et détourné ainsi de son horizon initial.

Beppe Grillo

Beppe Grillo, comptable reconverti en humoriste puis en leader populiste, est une figure importante pour comprendre les mutations du paysage politique dans l’Italie des années 2010. Connu dans toute la péninsule pour ses spectacles satiriques et ses interventions dans des émissions télévisées, il fait rire des stades entiers en critiquant les hommes politiques italiens, qu’il accuse de corruption. Il dénonce le fonctionnement de certaines industries, en n’hésitant pas à faire appel à des spécialistes pour comprendre tous les enjeux et pouvoir entrer dans le détail dans ses sketchs. Pour critiquer la privatisation de Telecom Italia, il en a acheté des parts pour être invité à l’assemblée générale annuelle et y effectuer sa dénonciation devant tous les investisseurs.

La carrière de Beppe Grillo prend un tournant lorsqu’il rencontre Gianroberto Casaleggio au début des années 2000. Venant le rencontrer à la fin d’un de ses spectacles, ce spécialiste de la communication numérique l’encourage à créer un site web pour partager sa vision des choses et de la politique. Le blog de Beppe Grillo, créé en 2004, devient une page Internet incontournable en Italie. Il y écrit pour reprocher aux hommes politiques le coût de leurs dépenses, ainsi que l’absence de renouvellement du personnel politique. Il qualifie ainsi le système politique italien de "gérontocratie". Il dénonce la privatisation des services publics et la corruption qui prend place dans son processus. En 2007, fort de son influence, Grillo appelle à l’organisation d’un "Vaffanculo Day", qui a lieu le 8 septembre. Des milliers de personnes se rassemblent dans toute la péninsule pour recueillir des signatures pour un projet de loi appelé "Parlement propre", en référence à l’épisode des Mani pulite, visant à interdire d'entrée au Parlement les personnes condamnées par la justice et limiter à deux mandats successifs les carrières parlementaires. Alors que 50 000 signatures étaient suffisantes, les grillini en récoltent plus de 300 000.

En octobre 2009, Beppe Grillo fonde le Movimiento V Stelle, "Mouvement Cinq Étoiles". "Ni de droite ni de gauche", le parti adopte une ligne populiste, dans ses méthodes et dans le contenu de ses revendications. Les cinq thèmes principaux de son programme reprennent les thématiques de son blog, et visent à rassembler le maximum d’intéressés en les attirant avec des sujets touchant à leurs conditions matérielles et ayant comme point commun la critique de leur gestion actuelle par le gouvernement : retour à la gestion publique de l’eau, politique zéro déchets, développement des transports publics durables, transition vers les énergies renouvelables, et gratuité du Wi-Fi. Le thème de la corruption est omniprésent, et le libre accès à Internet est présenté comme une manière d’échapper à la propagande politique présentée à la télévision.

Grillo et Casaleggio ont réfléchi à une structure qui pourrait, à leur sens, empêcher la corruption qu’ils dénoncent dans les autres partis politiques. Leur "stratégie de la transparence" stipule que les orientations du parti et les candidats aux élections sont choisis par vote en ligne. Tout est dématérialisé : le mouvement ne possède même pas de siège. Internet, dont ne se sont pas encore totalement emparés leurs concurrents politiques, est leur outil de construction d’une démocratie directe : l’ensemble des statuts du mouvement, les communiqués, les propositions politiques sont disponibles en ligne. Les communications se font presque uniquement sur les réseaux sociaux : jugeant la presse négativement orientée à son égard, le mouvement n’effectue pas de grande annonce via les journaux, et limite les interventions télévisées. Le parti n’a pas de structure hiérarchique. Les candidats doivent avoir la droiture morale dont ils accusent les autres politiques de manquer : les élus du mouvement sont requis d’avoir un casier judiciaire vierge et de s’engager à lutter contre le financement public des partis. Condamné en 1980 pour homicide involontaire de trois personnes suite à un accident de voiture, Beppe Grillo ne pourra ainsi jamais être élu. Loin d’affaiblir son rôle au sein du mouvement, cette mesure augmente en fait sa popularité parce qu’elle est perçue comme un gage de sa sincérité. Par ailleurs, il profite de son pouvoir pour exclure les militants qui le dérangent.

Malgré cette attention portée à la démocratie directe, à la critique de l’ordre établi et l’intérêt pour l’environnement et certains services publics, Beppe Grillo ne défend pas les droits des travailleurs. Précurseur d’un Javier Milei ou d’un Donald Trump, il profite de sa critique du système politique pour critiquer certains aspects de l’État, notamment les aides sociales. Reprenant les discours anti-étatiques de la droite de Berlusconi, il s’oppose à "l’assistancialisme" et critique le pouvoir des syndicats. Le modèle de société qu’il propose est certes respectueux de l’environnement mais repose surtout sur la responsabilité individuelle. Grâce à cette combinaison, Beppe Grillo et le Mouvement V Étoiles réussissent à attirer à droite et à gauche. Rapidement, le mouvement remporte des victoires électorales. Aux élections législatives de février 2013, le parti de Grillo secoue le monde politique en obtenant 25,6% des voix à la Chambre et 23,8% des voix pour le Sénat. Le mouvement envoie ainsi 109 militants à la Chambre et 54 au Sénat. Tous sont inexpérimentés en politique et, dans un premier temps, leur arrivée ébranle les habitués du Parlement. Enrico Letta, président du Conseil entre 2013 et 2014, reconnaît que : "Ça nous a réveillés. Et c'est en grande partie grâce à eux que nous avons choisi des figures nouvelles pour diriger les Assemblées : un ancien magistrat anti-Mafia au Sénat [Pietro Grasso] et une ancienne du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés à la Chambre [Laura Boldrini]" (1). En 2014, 17 grillini sont élus députés européens — alors que le mouvement avait toujours porté le message anti-UE de son fondateur, qui jugeait les sièges de l’Italie à l’Union européenne trop chers. Aux élections municipales de juin 2016, le Mouvement V Étoiles l’emporte à Rome et à Turin. Le parti de Beppe Grillo profite largement de la crise de la droite italienne, et notamment du conflit qui a lieu depuis 2010 entre Silvio Berlusconi et son ancien bras droit Gianfranco Fini. En 2014, la révélation d’un scandale de marchés publics truqués pour l’organisation de l’Exposition universelle de 2015 à Milan, dans lequel Berlusconi et le Parti démocrate sont impliqués, renforce la popularité du Mouvement V Étoiles. Aux élections législatives de 2018, il devient le premier parti italien en remportant 32% des voix, et forme un gouvernement de coalition avec la Ligue de Salvini, dont Giuseppe Conte, proche du parti, prend la tête.

Toutefois, l’arrivée du Mouvement V Étoiles au gouvernement marque le début de son déclin. En effet, les incohérences ne tardent pas à se révéler : une fois au pouvoir, le mouvement ne renverse pas les élites traditionnelles. Les promesses antisystème paraissent creuses. Le revenu citoyen universel tant promis par Beppe Grillo est mis en place, mais de manière beaucoup plus réduite que ce qui avait été prétendu. Tandis que les résultats électoraux du mouvement diminuent et que le gouvernement de Conte s’effondre en raison de conflits au sein de la coalition, Beppe Grillo est désavoué par sa base. En novembre 2024, son rôle de "garant" du parti lui est retiré par vote de l’assemblée constituante du mouvement. Il continue néanmoins de prêcher aux convertis en alimentant son blog.

Sources

(1) "L’irrésistible ascension d’un ovni politique", Jérôme Gautheret, Le Monde, 13 mars 2017

"En Italie, la normalisation politique du Mouvement 5 étoiles", Jérôme Gautheret, Le Monde, 17 novembre 2020

"Le temps des frondeurs", Raffaele Laudani, Manière de voir, 1e avril 2021

"L’homme de la semaine : élections législatives en Italie", Philippe Ridet, Le Monde, 7 janvier 2013

"Beppe Grillo navigue sur l’impuissance de la politique", Gaël de Santis, L’Humanité, 21 mai 2014

Gianfranco Fini

Né en 1952, Gianfranco Fini a fait vivre l’héritage du fascisme de Mussolini jusqu’à la fin du 20ème siècle. Journaliste de formation, il a fait ses premières armes au Front de la jeunesse, le mouvement des jeunes du Mouvement social italien (MSI), parti néofasciste fondé en 1946 par des ex-dirigeants de la République de Salò — entre autres — et fréquenté par des anciens membres et des nostalgiques du régime fasciste. Le Front de la jeunesse disposait d’une certaine autonomie par rapport au MSI, et ne prenait pas uniquement la forme d’une organisation institutionnelle. Comme de nombreux mouvements d’extrême droite, notamment ceux qui étaient constitués de jeunes, le Front de la jeunesse utilisait la violence comme mode d’action politique. Dans le contexte des années de plomb, les militants du Front de la jeunesse et des militants antifascistes s’affrontaient régulièrement dans des altercations violentes et parfois mortelles.

Poulain de la figure de proue du MSI, Giorgio Almirante, Fini connaît une ascension rapide au sein du Front de la jeunesse : il en est nommé président par Almirante en 1977, poste qu’il occupe jusqu’en 1988. Il est ensuite élu secrétaire général du MSI. Depuis 1947, le Mouvement social italien fait l’objet d’une exclusion de l’"Arc constitutionnel" : pour tenir à l’écart le fascisme dont le MSI se revendique, tous les partis ont passé un accord pour ne jamais l’inclure dans une alliance électorale et ne jamais en intégrer un membre au gouvernement. Afin d’arriver au pouvoir, le MSI ne peut qu’essayer d’élargir son électorat par ses propres moyens. Convaincu qu’il fallait, pour que le parti gagne en popularité, se concentrer sur la récupération d’une partie de l’électorat de la Démocratie chrétienne — plutôt que d’essayer de recruter des communistes comme le suggéraient certains au sein du MSI —, Gianfranco Fini réoriente la ligne politique du parti vers le centre-droit. Cette stratégie se montrera gagnante quelques années plus tard, lorsque la Démocratie chrétienne est fortement ébranlée par le scandale de Tangentopoli alors qu’aucun membre du MSI n’est visé par les enquêtes de corruption. Dans les urnes le MSI gagne en popularité. Mais l’allégeance du parti au fascisme et les paroles parfois fleuries de Fini empêchent le MSI de devenir véritablement populaire dans l’opinion publique : en 1989, il a déclaré qu’il "[croyait] encore dans le fascisme" ; en 1990, il affirme que "Mussolini a été le plus grand homme d’État du 20e siècle" ; en 1994, que "Mussolini n’était pas un criminel". En 1993, il perd au second tour les élections municipales de Rome. Après cet échec électoral, Fini décide d’adopter une nouvelle stratégie discursive, afin d’offrir davantage de respectabilité au MSI. Ni fasciste ni néofasciste, il se présente désormais comme un "post-fasciste".

Si la tactique de dédiabolisation est en marche, elle n’est pas encore suffisante pour complètement renverser l’opinion. C’est la collaboration avec le parti de Silvio Berlusconi, Forza Italia, qui va permettre à Fini de faire entrer son parti au gouvernement en 1994 — l’"arc constitutionnel" est finalement rompu. Cinq ministres, dont la vice-présidente du conseil des ministres, font partie du MSI. Pour aller plus loin encore dans le recentrage du parti, notamment à l’international, Fini décide en 1995 de transformer le MSI en "Alliance nationale" – il demeure à sa tête. Le parti refondé supprime tous les éléments “archéo”-fascistes du programme politique du MSI, notamment la vision corporatiste de l’État pour le capitalisme de marché. Fini affirme que dorénavant, le fascisme ne serait plus qu’une référence historique et non plus l’idéologie ni l’objectif du parti. Sous la direction de Fini, l’ex-MSI devient donc un parti censément de droite modérée. Fin tacticien, il fait même des apparitions publiques au cours desquelles il dénonce le fascisme, notamment lors d’une visite à Auschwitz en 1999 — ce qui n’empêche pas les anarchistes polonais de lui lancer des œufs. Au cours d’un voyage diplomatique en Israël en 2003, il ira même jusqu’à dire que le régime de Mussolini a été "un chapitre honteux de l’histoire de notre peuple" et que le fascisme était "le mal absolu". À cette époque, Fini brigue le poste de Berlusconi : les procureurs tournant autour de ce dernier, il espère le remplacer à la tête du Conseil des ministres s’il venait à tomber. En attendant, il occupe des postes importants dans le gouvernement et au parlement italiens. De 2001 à 2006, il est vice-président du Conseil, rôle qu’il cumule avec celui de ministre des affaires étrangères de 2004 à 2006. De 2008 à 2013, il est le président de la chambre des députés.

En 2009, Fini et Berlusconi décident de fusionner l’Alliance nationale et Forza Italia. Mais à partir de 2010, le premier désapprouve la politique du second, qu’il juge trop alignée avec celle de la Ligue du Nord, et demande la démission du président du Conseil à de nombreuses reprises, avant de fonder le groupe parlementaire Futur et Liberté pour l’Italie. Il n’obtient cependant aucun siège de député aux élections de 2013, une première depuis 1983, et se retire de la vie politique. En 2024, Fini a été condamné à deux ans et huit mois de prison — peine qu’il ne purgera sûrement pas — après qu’un média appartenant à Berlusconi a révélé qu’il a autorisé la vente frauduleuse d’un appartement monégasque qui appartenait à l’Alliance nationale à la famille de sa compagne.

Enrico Berlinguer

Né en Sardaigne le 25 mai 1922 dans une famille d’intellectuels, Enrico Berlinguer connaît une ascension rapide dans le Parti communiste italien qu’il intègre en 1944. Dès 1949, il devient secrétaire général de la Fédération de la jeunesse communiste, poste qu’il occupe jusqu’en 1956. Il tient également le rôle de président de la Fédération mondiale de la jeunesse démocratique de 1950 à 1953. En 1956, le secrétaire général du parti, Palmiro Togliatti, l’invite à intégrer le groupe dirigeant du PCI. Lorsque Luigi Longo décède, il prend sa place en 1972 à la tête du PCI.

La postérité de la figure d’Enrico Berlinguer l’associe avant tout au "compromis historique" qu’il a essayé d’organiser avec la Démocratie chrétienne dans les années 1970. Dans un article publié dans la revue Rinascita le 28 septembre 1973 intitulé "Réflexions sur l’Italie après les événements du Chili", il tire la conclusion suivante de l’assassinat de Salvador Allende au Chili en 1973 et du coup d’État de Pinochet : dans un monde divisé en deux blocs, celui de la démocratie libérale avec les États-Unis en tête de file, et celui de l’Union soviétique, une union des gauches ne pourra jamais arriver au pouvoir en Europe sans être renversée par un coup d’État fasciste organisé par la CIA et les réseaux atlantistes. Il appelle le parti de la Démocratie chrétienne à "transcender les clivages partisans" et former un gouvernement de coalition pour représenter la majorité de la population italienne. Dans un contexte de forte contestation sociale ouvrière depuis 1968, ravivée avec les grèves sauvages suscitées par la crise mondiale de 1973, le "compromis historique" est également un moyen, pour Berlinguer, d’essayer de calmer sa base électorale en lui promettant des avancées sociales une fois au gouvernement.

Berlinguer avait raison de s’inquiéter de l’ingérence états-unienne. D’une part, l’interventionnisme américain après la guerre ne manque pas d’exemples. D’autre part, le travail de Frédéric Heurtebize retrace la surveillance du PCI menée par la CIA depuis le début de la république, et qui s’est intensifiée dans les années 1970.

Lors du 14e congrès du PCI à Rome en mars 1975, Berlinguer fait donc la proposition formelle d’établir ce "compromis historique" avec la Démocratie chrétienne. Pour Aldo Moro, à la tête de la DC, ce compromis n’est pas dénué d’intérêt. Alors qu’aux législatives de mai 1972, le PCI avait récolté 27,2% des voix, ce score s’est élevé à 34,4% aux législatives de juin 1976. La DC profiterait bien du soutien du parti représentant un tiers des électeurs et dont la popularité est en hausse pour rester au pouvoir. La DC vient également d’essuyer un échec : alors qu’elle avait soutenu l’abrogation de la loi sur le divorce, la population italienne a voté à presque 60% pour son maintien au référendum du 12 mai 1974, ce qui porte un coup à la mainmise symbolique de la Démocratie chrétienne sur la vie politique.

De tous les côtés, le compromis historique est difficile à accepter. Les électeurs de la DC redoutent l’arrivée de communistes au gouvernement. Les mouvements d’extrême droite s’indignent et proclament qu’il s’agit d’un plan du PCI pour prendre le pouvoir. La base communiste se sent trahie et juge que Berlinguer abandonne son électorat pour défendre la démocratie bourgeoise. Quant aux Américains, c’est peu dire qu’ils ne sont pas rassurés par l’éventualité de voir des communistes intégrer un gouvernement de l’OTAN, même si Berlinguer affirme s’éloigner de la politique de Moscou et se sentir "plus en sécurité" à l’ouest du rideau de fer. Washington craint qu’en dépit des paroles apaisantes de Berlinguer, le compromis historique ne soit un cheval de Troie soviétique pour imposer des politiques communistes mais aussi pour accéder aux secrets militaires de l’OTAN. Lors d’une rencontre avec Aldo Moro, Gerald Ford et Henry Kissinger le menacent de devoir se retirer de l’OTAN si des communistes participaient au gouvernement italien.

Malgré ces intimidations, Berlinguer et Moro travaillent à la mise en place du compromis historique. À partir de l’été 1976, les communistes à la chambre des députés et au sénat cessent de s’opposer aux lois proposées par le gouvernement pour permettre leur adoption. En juillet 1977, un accord programmatique signé par les deux partis autorise la participation active du PCI à la conception des politiques défendues par le gouvernement de la DC, sauf en matière de politique extérieure. En janvier 1978, Berlinguer, fort de l’influence de son parti et conscient de la dépendance de la DC à l’égard du PCI, demande la nomination de ministres communistes. Après un refus, des milliers de rassemblements de masse sont organisés par le parti pour exiger l’entrée de communistes au gouvernement. Le 9 mars, Berlinguer obtient que les communistes rejoignent la majorité parlementaire en échange de pouvoirs décisionnels accrus.

Un événement vient pourtant bouleverser la collaboration entre la DC et le PCI. Le 16 mars 1978, jour où pour la première fois, des membres du PCI allaient entrer au gouvernement, cinq membres de l’escorte d’Aldo Moro sont assassinés par un groupe de Brigades rouges et le chef de la DC est séquestré pendant 54 jours. Alors que les Brigades rouges proposaient de négocier un échange de prisonniers contre sa libération, la DC et le PCI choisissent la fermeté. Pour Berlinguer, la situation est délicate : même si les Brigades rouges n’ont pas de lien avec le PCI, leur affiliation idéologique à l’extrême gauche amène une portion de l’opinion publique à amalgamer les deux organisations. En tant que chef du PCI, négocier reviendrait à légitimer la violence des Brigades rouges. Quant à eux, les représentants de la DC craignent qu’une négociation ne diminue l’autorité de l’État — ce qui ne les empêchera pas, trois ans plus tard, de payer une rançon pour libérer Ciro Cirillo, autre membre du parti enlevé par les Brigades rouges en 1981. En réalité, l’enlèvement d’Aldo Moro arrange ceux qui redoutaient l’arrivée de communistes au gouvernement. Effectivement, cette affaire mettra fin au compromis historique. Le 9 mai 1978, Aldo Moro est retrouvé mort dans le coffre d’une voiture. La DC refuse la demande d’intégration de ministres communistes au gouvernement, formulée par Berlinguer. Pour la première fois depuis le début de la république, le PCI perd des voix aux élections locales partielles du 14 mai 1978, totalisant seulement 26,5% des voix. En janvier 1979, sous la pression des métallurgistes qui veulent organiser une grève générale, le PCI cesse de soutenir le gouvernement Andreotti aux deux chambres et redevient le premier parti d’opposition : Berlinguer juge que le gouvernement ne consulte pas suffisamment son opinion. Dans ses rapports, la CIA se réjouit de la perte de vitesse de son parti aux élections législatives de 1979 et aux élections régionales de 1980. Face à l’hostilité du parti socialiste de Bettino Craxi à une alliance avec le PCI, Berlinguer réinvestit son électorat ouvrier en soutenant les grèves des usines Fiat.

Le compromis historique était, pour Berlinguer, une composante d’une politique plus large, dont il a été à l’origine : l’eurocommunisme. D’après l’historien Frédéric Heurtebize, ce "phenomène politique largement oublié aujourd’hui" a pourtant constitué une évolution majeure pour les partis communistes italien et, dans une moindre mesure, français parce qu’il a marqué une prise de distance par rapport à l’Union soviétique et un effort pour concilier principes communistes, principes démocratiques et sociétés capitalistes. Ce n’est pas la première fois que le PCI affirme son autonomie par rapport à Moscou : en 1956, Palmiro Togliatti, le prédécesseur de Berlinguer à la tête du parti, a appelé au développement d’une "voie italienne vers le socialisme", et en 1968, le PCI a dénoncé la répression du Printemps de Prague par les chars communistes. Mais sous la direction de Berlinguer, le PCI opère un rapprochement avec les autres partis communistes à l’ouest du rideau de fer. En juillet 1975, il rencontre le secrétaire national du PCE, Santiago Carrillo, et en septembre de la même année, celui du PCF, Georges Marchais. En mars 1977, les trois hommes se réunissent à Madrid pour réaffirmer leur autonomie par rapport au communisme soviétique. Mais les divergences d’opinion entre le PCF et le PCI, notamment sur les politiques économiques et étrangères — contrairement au PCF, le PCI est en faveur de l’intégration européenne — et leurs différences de poids dans leurs vies politiques respectives — le PCI est plus influent —, en plus de l’échec du compromis historique qui était le fer de lance de la politique d’eurocommunisme, participeront à l’échec de la sensibilité eurocommuniste.

Malgré l’interruption du compromis historique et l’échec de l’intégration à l’échelle européenne d’un communisme occidental, Berlinguer a profondément modifié la pratique politique communiste, en la conciliant avec le fonctionnement de la démocratie italienne. Sous sa présidence, le PCI a remporté de nombreuses victoires électorales et a ainsi représenté environ un tiers de la population. En campagne électorale pour les élections européennes de 1984, il décède d’une hémorragie cérébrale survenue lors d’un discours public le 11 juin 1984 : ironie du sort, il ne verra pas que quelques jours plus tard, le PCI remporte 34% des voix. Son décès entame le déclin du parti : ses successeurs auront en effet de plus en plus de mal à éviter la crise générale du communisme en Europe.

Sources

"Enrico Berlinguer", Encyclopédie Universalis, Geneviève Bibes.

Les Transitions italiennes. De Mussolini à Berlusconi, Philippe Foro, L’Harmattan, 2004.

"Washington face à la participation des communistes au gouvernement en Italie (1973-1979)", Frédéric Heurtebize, Vingtième siècle. Revue d’histoire, 2014/1 n°121, 95-111.

Le péril rouge. Washington face à l’eurocommunisme, Frédéric Heurtebize, Presses Universitaires de France, 2014.

Kyle Rittenhouse

Un homme “qui a pour seule qualification de tuer des gens engagés dans la défense des vies noires et de s’en tirer sans dommage.” C’est ainsi que Cori Bush, alors députée démocrate du Missouri, a défini Kyle Rittenhouse en 2021. Le jeune meurtrier venait en effet d’être reconnu non-coupable dans le procès qui lui avait été intenté pour homicide volontaire, tentative d’homicide et mise en danger de la vie d’autrui. Le 25 août 2020, il avait pourtant abattu deux personnes dans la ville de Kenosha, au Wisconsin : Joseph Rosenbaum et Anthony Huber, deux manifestants venus protester contre le meurtre de Jacob Blake par un policier local. Rittenhouse a ensuite blessé un troisième homme, Gaige Grosskreutz, qui tentait de mettre fin à la tuerie en braquant une arme de poing sur lui. Alors même que ses deux premières victimes n’étaient pas armées – sinon d’un skateboard dans le cas de Huber – et qu’il était de son côté en possession d’un fusil semi-automatique AR-15, la future coqueluche de l’écosystème MAGA a été acquittée au motif de la légitime défense.

Rittenhouse avait 17 ans au moment des faits. Il était venu d’Antioch, dans l’Illinois, pour œuvrer à Kenosha en tant que ‘’vigilante’’, c’est-à-dire comme milicien volontaire. Son but, expliquera-t-il lors des audiences, était d’empêcher les militants anti-racistes de s’en prendre à la sécurité et à la propriété des honnêtes commerçants. Paradant dans les rues avec son fusil chargé, il a tiré lorsque Rosenbaum, Huber et Grosskreutz ont successivement tenté de le désarmer.

Pendant le procès et davantage encore après son acquittement, tant les médias de droite et les groupuscules néofascistes que les élus républicains et leur base ont traité Rittenhouse en héros – deux tiers des électeurs de Donald Trump voyaient en lui un exemple de patriotisme. Il a été interviewé à deux reprises par le célèbre éditorialiste Tucker Carlson, qui officiait encore sur FOX News à l’époque et a obtenu un record absolu d’audience en l’interrogeant; les Proud Boys, l’une des principales organisations d’extrême droite, ont fait de lui leur mascotte ; quantité d’emplois et de stages lui ont étés offerts – tant par le lobby des armes que par des sénateurs et députés du parti trumpiste. Enfin, il a même été reçu, avec sa mère, par l’ex- et futur Président. La visite a eu lieu dans l’antre présidentiel de Mar-a-Lago en novembre 2021.

Après avoir tenté, sans guère de succès, de se lancer dans l’édition de jeux vidéo basés sur ses exploits, Rittenhouse est progressivement revenu dans l’ombre, même si le chapitre texan de la National Association for Gun Rights continue de faire appel à ses services et si Turning Point, l’association libertarienne dirigée par Charlie Kirk, s’obstine à organiser des événements où il est présenté comme le gendre idéal de l’Amérique. C’est que, comme le soulignait Cori Bush, tirer sur des manifestants désarmés est vraiment sa seule qualification.

En revanche, l’heure de gloire qu’a connu Rittenhouse demeure une importante piqûre de rappel pour quiconque douterait que la haine meurtrière est bien le plus puissant moteur du mouvement MAGA.

Moshe Dayan

Pour les générations qui ont connu la Guerre froide, et en particulier chez les partisans d’Israël, Moshe Dayan (1915-1981) est un personnage iconique. L’un des premiers politiciens israéliens d’envergure à être né en Palestine, il rejoint la Haganah, l’organisation paramilitaire sioniste, dès l’âge de 14 ans, avant de s’engager dans l’armée britannique pendant la Seconde guerre mondiale.

De la déclaration d’indépendance jusqu’à sa mort, Moshe Dayan occupera de nombreux postes dans l’armée et le gouvernement : il sera notamment chef d’état-major de 1955 à 1958, ministre de l’Agriculture au début des années 1960, ministre de la Défense des gouvernements de Levi Eshkol pendant la Guerre des Six Jours et de Golda Meir pendant celle du Kippour, et enfin ministre des Affaires étrangères de Menahem Begin, entre 1977 et 1979, au moment de la négociation des accords de paix avec l’Égypte.

Fervent partisan de l’occupation de la Cisjordanie, de Jérusalem Est et de Gaza, Dayan milite, après 1967, pour une double stratégie de répression de la résistance et d’intégration des Palestiniens dans l’économie israélienne, notamment grâce à une large distribution des permis de travail.

Si le nom de Moshe Dayan a récemment fait un retour dans l’actualité, c’est en raison d’une célèbre oraison funèbre : le 30 avril 1956, celui qui officiait alors comme chef d’état-major de l’armée s’est rendu dans le kibboutz de Nahal Oz, à la frontière de la bande de Gaza, pour rendre hommage au kibboutznik Ro’i Rothberg, tué la veille par un réfugié palestinien revenu sur les lieux dont il avait été expulsé huit ans plus tôt.

Le discours de Moshe Dayan est demeuré célèbre en Israël, essentiellement parce qu’il invitait les Israéliens à ne jamais baisser la garde. Toutefois, c’est le fait que le kibboutz de Nahal Oz ait été l’un des lieux les plus violemment agressés par les miliciens du Hamas, le 7 octobre 2023, qui lui vaut d’être à nouveau commenté. Pour les avocats de la « riposte » israélienne, il s’agit de signifier que l’appel à l’intransigeante fermeté lancé par Moshe Dayan en 1956 est plus que jamais d’actualité. Mais de leur côté, les critiques de la campagne de destruction de Gaza insistent davantage sur deux autres aspects de l’allocution du célèbre général.

D’une part, lorsque Moshe Dayan prend la parole à Nahal Oz, son oraison commence comme suit : « Hier matin, Ro’i a été assassiné. Enivré par la sérénité de l’aube, il n’a pas vu ceux qui l’attendaient en embuscade à la lisière des labours. Mais ne jetons pas l’opprobre sur ses assassins. Pourquoi leur reprocher la haine brûlante qu’ils nous vouent ? Cela fait huit ans qu’ils vivent dans les camps de réfugiés de Gaza, alors que, sous leurs propres yeux, nous avons fait nôtres la terre et les villages dans lesquels eux et leurs ancêtres ont vécu.

Ce n’est pas aux Arabes de Gaza que nous devons demander de rendre compte du sang de Ro’i, mais à nous-mêmes. Comment avons-nous pu fermer les yeux et refuser d’affronter notre destin et la mission de notre génération, dans toute leur cruauté ? »

D’autre part, comme le rappelle l’historien Omer Bartov, quand Moshe Dayan enregistre son oraison funèbre pour la radio israélienne le lendemain, on n’y trouvera plus aucune trace du passage sur les réfugiés et leurs bonnes raisons de vouer les colons aux gémonies1.

1Omer Bartov, Un historien du génocide face à Israël, Orient XXI, 5 septembre 2004

Yosef Weitz

Yosef Weitz (1890-1972) figure parmi les pères fondateurs de l’État d’Israël. Il quitte l’Ukraine pour la Palestine dès 1908 et prend la direction du Département des forêts au sein du Fonds National Juif en 1932. À ce titre, il organise l’achat des terres à leurs propriétaires arabes mais aussi l’expulsion des métayers qui y travaillaient. Ensuite, après la déclaration d’indépendance, Weitz pilote le comité chargé d’intensifier le processus de "transfert" des Palestiniens – notamment par le biais de la loi sur la propriété des absents qui permet aux Israéliens d’accaparer les biens des expulsés. Une fois les terres aux mains des nouveaux occupants, il joue un rôle majeur dans la mise en œuvre de l’appel à "faire fleurir le désert" lancé par le Premier ministre David Ben Gourion dès 1948. Présenté comme une prouesse extraordinaire, le développement agricole et arboricole d’Israël permet aussi à l’État hébreu d’effacer les traces du nettoyage ethnique qui l’a rendu possible.

Timelines

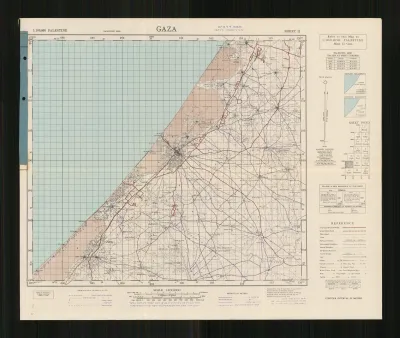

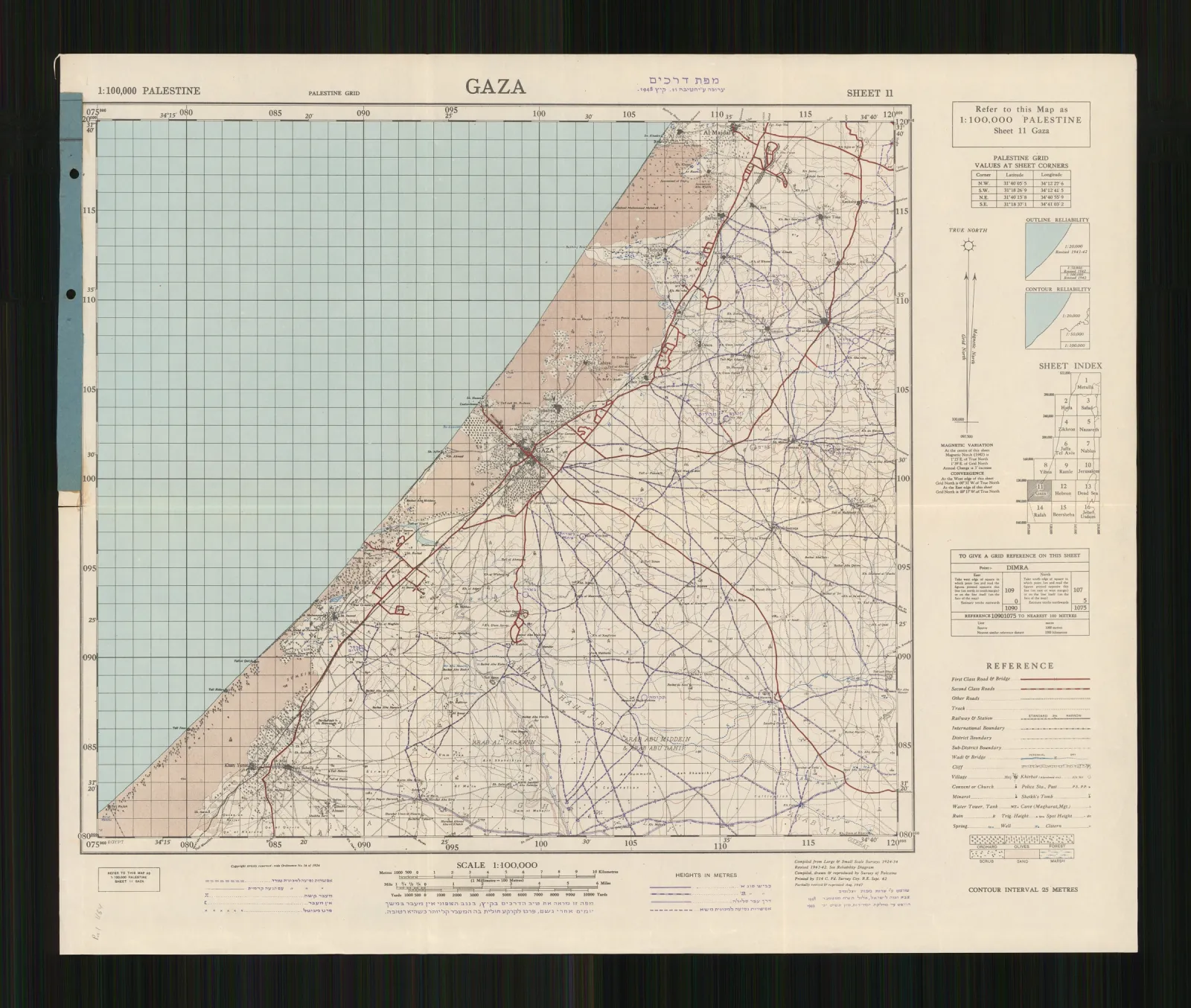

1949

Création de la bande de Gaza. L'armistice signé entre Israël et l'Égypte en février 1949 place les 555 kilomètres carrés d'un territoire désormais connu sous le nom de bande de Gaza sous contrôle égyptien. Sur les 750 000 Palestiniens expulsés de leurs foyers pendant la Nakba (la catastrophe), 200 000 sont contraints de se réinstaller à Gaza, dont beaucoup dans des camps de réfugiés.

1953

Attaque du camp d'al-Bureij. En 1953, Moshe Dayan, le nouveau chef d'état-major de l'armée israélienne, crée l'Unité 101, une unité commando dont la mission est d'éliminer les « infiltrés », terme utilisé pour désigner les réfugiés qui tentent de retourner chez eux. Le 28 août de cette année-là, une patrouille de l'Unité 101 dirigée par Ariel Sharon entre dans le camp d'al-Bureij dans la bande de Gaza et tue jusqu'à 50 civils dans le cadre d'une « mission préventive » visant à empêcher de nouvelles infiltrations.

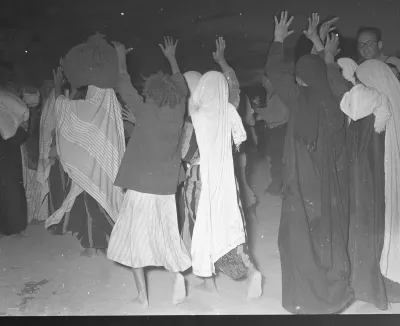

1956

Massacres de Khan Yunis et Rafah. Pendant la crise du canal de Suez, l'armée israélienne occupe brièvement Gaza dans le cadre d'une tentative conjointe d'Israël, de la France et de la Grande-Bretagne d’occuper le Sinaï, de renverser Gamal Abdel Nasser et de rouvrir le canal de Suez. Au cours de leur incursion, les soldats israéliens rassemblent et tuent des centaines d'hommes, d'abord dans le camp de réfugiés de Khan Younis, le 3 novembre, puis dans la ville de Rafah, neuf jours plus tard.

1967

Occupation de Gaza. Israël annexe la bande de Gaza, ainsi que la Cisjordanie, Jérusalem-Est et le plateau du Golan, en juin 1967. Surnommée la Naksa (le revers), la conquête de ces territoires est suivie de ce que les Palestiniens appellent la « Guerre de Quatre Ans » (“Guerre des Six Jours” pour les Israéliens). Ariel Sharon, alors chef du commandement sud d'Israël, organise la division de la bande de Gaza en zones, la déportation de milliers de Gazaouis et la destruction de plusieurs camps de réfugiés afin de mater la résistance.

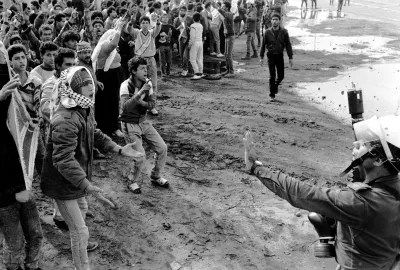

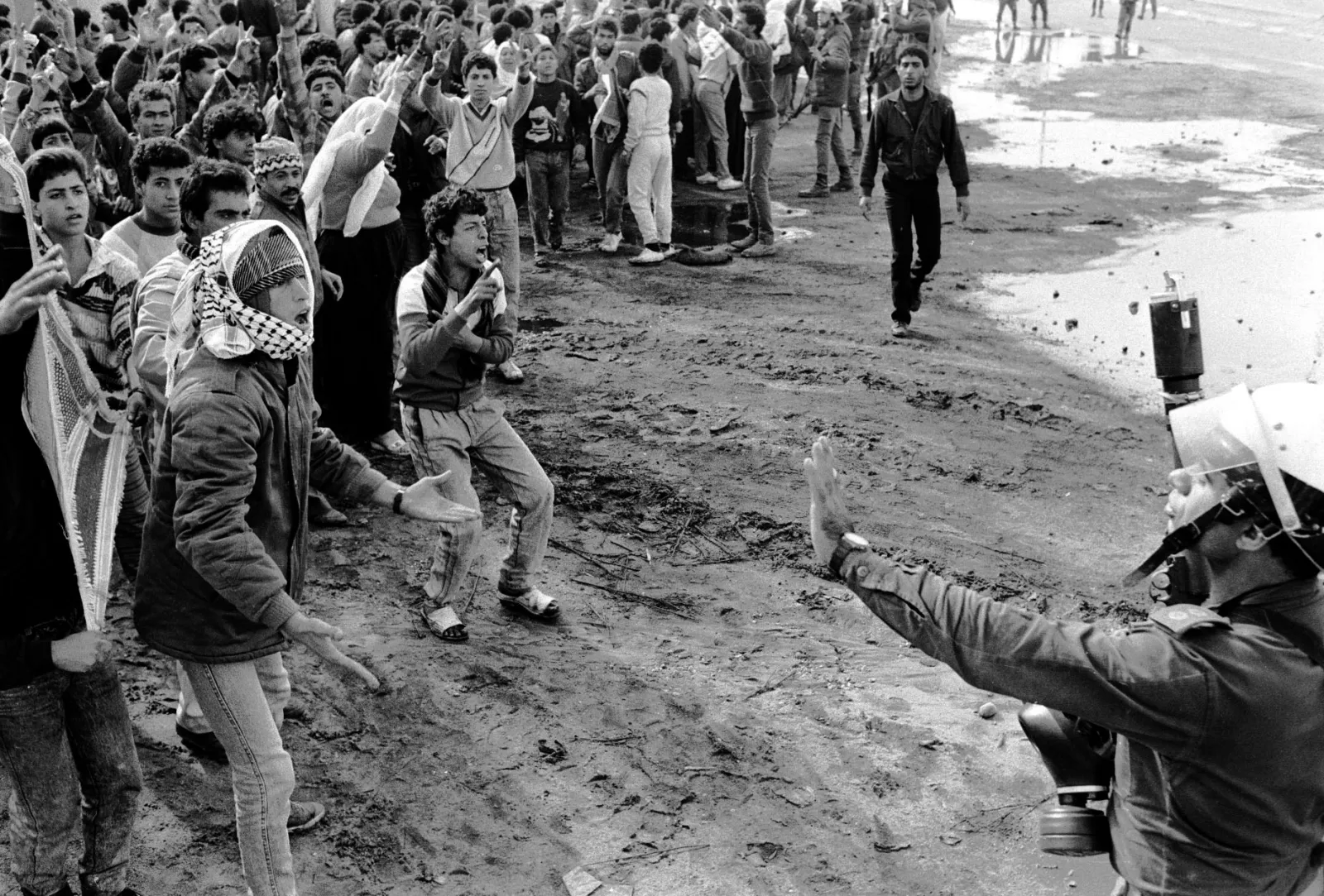

1987

Première Intifada. La première Intifada débute à Gaza, le 8 décembre 1987 : une émeute éclate dans le camp de réfugiés de Jabaliya après qu'un véhicule israélien provoque un accident qui tue quatre Palestiniens. Le soulèvement s’étend alors rapidement au reste de la bande de Gaza et à la Cisjordanie. Violemment réprimée par les forces israéliennes, l'Intifada dure six ans, au cours desquels une centaine d'Israéliens et un millier de Palestiniens sont tués.

1996

Le Mur de Fer. Un an après la signature des premiers Accords d'Oslo, les autorités israéliennes cherchent à renforcer leur contrôle sur la bande de Gaza, prétendument autonome, en érigeant une barrière appelée « Mur de Fer ». Entièrement achevée en 1996, cette construction joue un rôle crucial dans l'isolement de Gaza, et met un coup d’arrêt majeur à son processus de développement.

2004

Deuxième Intifada. Au cours de la deuxième Intifada (septembre 2000-février 2005), les forces israéliennes lancent une série de raids de représailles à Gaza : l'opération « Arc-en-ciel », en mai 2004, entraîne la mort de plus de 50 Palestiniens, dont des enfants, et la destruction de trois cents maisons à Rafah, tandis que l'opération « Bouclier avancé », en août, et l'opération « Jours de pénitence », en octobre, tuent au moins 134 Palestiniens dans les villes de Beit Hanoun et Beit Lahia.

2007

Le blocus. À la suite de son retrait de la bande de Gaza en 2005 et de la victoire du Hamas aux élections législatives de 2006, Israël déclare Gaza « territoire hostile » et impose un blocus sur le transfert d'électricité, de carburant et d'autres formes d’approvisionnement dans la bande de Gaza.

2008-2009

La première Guerre de Gaza. En décembre 2008, Israël rompt ce qui n’a été qu’un fragile cessez-le-feu avec le Hamas en lançant l'opération « Plomb durci » : combinant des frappes aériennes, des opérations navales et des invasions terrestres, la mission dure jusqu'à la fin du mois de janvier 2009, tue et blesse plus de 6700 Palestiniens dans la bande de Gaza. Le massacre du district de Zaytoun est particulièrement brutal. Des quartiers entiers sont rasés, condamant environ 100 000 Gazaouis au statut de réfugiés, tandis que des munitions au phosphore blanc sont utilisées sur des populations civiles dans des zones résidentielles densément peuplées.

2012

Opération Pilier de défense. À la suite de l'assassinat d'Ahmed Jabari, chef de l'aile militaire du Hamas à Gaza, Israël lance l'opération « Pilier de défense » en novembre 2012. La manœuvre détruit des habitations dans toute la bande de Gaza, tuant 171 Palestiniens, dont 102 civils, en l'espace de 8 jours, et déplaçant 700 familles.

2014

La deuxième Guerre de Gaza. Afin de dissuader le Hamas de tirer des roquettes depuis Gaza, Israël mène une opération de sept semaines, baptisée « Bordure protectrice ». Les forces terrestres et aériennes lancent environ 50 000 obus sur la bande de Gaza, mêlant bombes, missiles de chars et autres pièces d'artillerie. Environ 2 200 habitants de Gaza sont tués, dont 1 543 civils, et 10 000 blessés.

2018-2019

La Grande marche du retour. De mars 2018 à décembre 2019, des civils gazaouis, soutenus par le Hamas, manifestent pacifiquement tous les vendredis pour revendiquer leur « droit au retour » et protester contre le blocus imposé à la bande de Gaza. Les soldats israéliens répondent systématiquement par la force meurtrière, tuant 214 manifestants et faisant plus de 36 000 blessés en 21 mois.

2021

Intifada de l'Unité. Le soulèvement appelé « Intifada de l'Unité » est déclenché par une décision de la Cour suprême israélienne, en mai 2021, ordonnant l'expulsion de quatre familles palestiniennes de Jérusalem-Est. La confrontation s’intensifie après que la police israélienne prend d'assaut la mosquée Al-Aqsa, et que le Hamas et le Jihad islamique ripostent en lançant des roquettes depuis Gaza. Les FDI mènent ensuite pendant deux semaines l'opération « Gardien des murs », qui tue 260 personnes, détruit un millier de logements et entraîne le déplacement interne de plus de 70 000 Palestiniens, dans ce que Tsahal présente comme la « première guerre de l'intelligence artificielle ». Des journalistes sont également pris pour cible lors du bombardement de la tour al-Jalaa, qui abritait Al-Jazeera, Associated Press et plusieurs autres médias.

2022

Opération Aube naissante. En août 2022, le Premier ministre israélien de l'époque, Yair Lapid, et le ministre de la Défense, Benny Gantz, ordonnent l'opération « Aube naissante » en représailles aux attaques de roquette menées par le Hamas et le Jihad islamique : cette opération inclut quelque 147 frappes aériennes et tue environ 50 civils dans la ville de Gaza, à Rafah, à Khan Yunis, à Beit Hanoun et à Jabaliya. « Aube naissante » est la dernière opération de ce type avant la campagne génocidaire en cours.

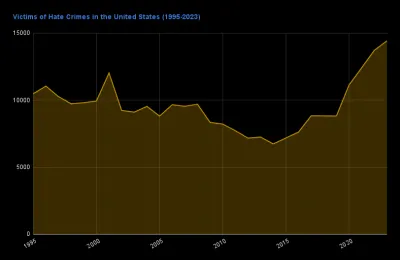

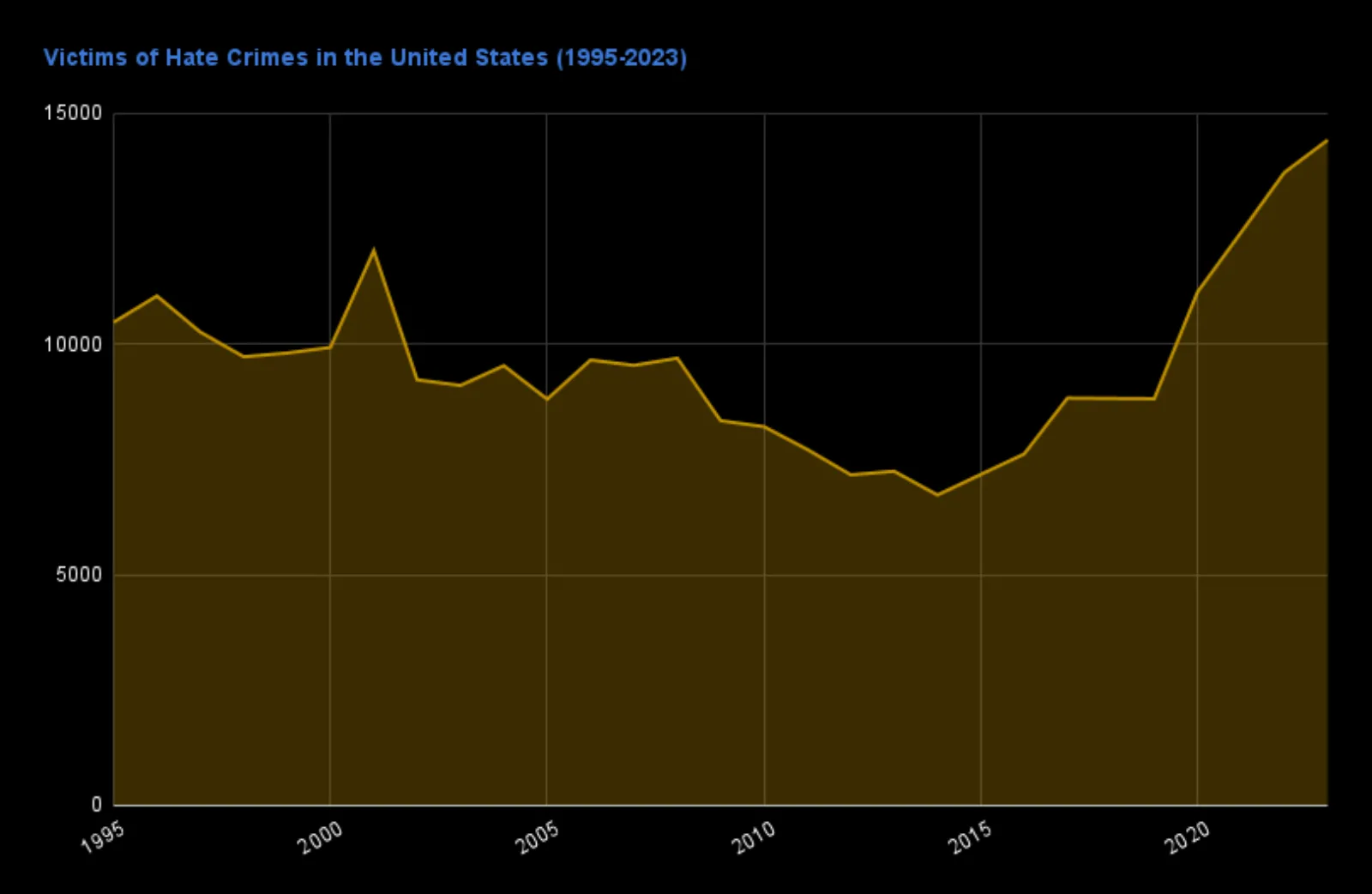

2015-2023

Il aura fallu 19 ans pour voir le nombre de victimes de crimes de haine aux États-Unis baisser de 36 %. En 2014, il connaît son plus bas niveau depuis les années 1990. Il aura fallu 9 ans pour le voir augmenter de 115 %.

Plusieurs chercheurs, dont Griffin Sims Edwards et Stephen Rushkin, ont documenté l’impact de la rhétorique haineuse de Donald Trump, et sa validation par son élection, sur l’envolée de ce terrorisme intérieur depuis 2015. Voici quelques exemples de ce qu’ils ont appelé “l’effet Trump”.

17 juin 2015

Dylann Roof, suprémaciste blanc et néonazi autoproclamé de 21 ans ouvre le feu sur la communauté noire de l’église Mother Emanuel de Charleston, en Caroline du Sud. Il avait assisté, pendant 1 heure, au cours d’étude biblique au sein de l’établissement religieux avant d’abattre 9 de ses participants. “J'ai failli ne pas le faire parce que tout le monde était tellement gentil avec moi”, dira-t-il à la police, mais l’homme est déterminé à déclencher une guerre raciale. Radicalisé en ligne après avoir passé des heures à lire les diatribes racistes du Council of Conservative Citizens, Roof, natif de Caroline du Sud, regrettait amèrement le bon vieux temps des États confédérés pour qui “l’esclavage et la subordination à la race supérieure sont [la] condition naturelle et normale [du nègre]”. Le lendemain de la tuerie, tous les drapeaux avaient été mis en berne, seul le drapeau confédéré, avec lequel Roof aimait tant se prendre en photo, continuait de flotter fièrement sur le Capitole de Columbia.

11 et 12 août 2017

À Charlottesville, en Virginie, des centaines de suprémacistes blancs, néoconfédérés, néofascistes, néonazis, membres de l’alt-right, du Ku Klux Klan et de milices d’extrême droite se rassemblent pour protester contre la décision de la ville de retirer d’un parc la statue du général confédéré Robert E. Lee. Le “Unite the Right rally”, qui a pour ambition d’unifier le mouvement nationaliste blanc américain, rencontre sur place la résistance de nombreux militants antifascistes. Le 12 août, le néonazi James Alex Fields Jr. fonce, au volant de sa voiture, sur un groupe de contre-manifestants blessant 35 personnes et tuant Heather Heyer, 32 ans. Loin de condamner le rassemblement et les motivations haineuses de ses initiateurs, Donald Trump instaure une équivalence entre les néofascistes et les antifascistes qui s’affrontent à Charlottesville déclarant qu’”il y a des gens très bien des deux côtés”.

3 août 2019

À El Paso, ville texane située à la frontière entre les États-Unis et le Mexique, Patrick Crusius commet l’une des tueries de masse les plus meurtrières commises sur le territoire américain depuis la Seconde guerre mondiale. Déclarant vouloir tuer le plus de Mexicains possible, il ouvre le feu dans un supermarché Walmart assassinant 23 personnes et en blessant tout autant. Avant de passer à l’acte, Crusius faisait preuve d’une certaine obsession pour le débat sur l’immigration. Louant sur les réseaux sociaux la politique frontalière dure de Donald Trump, tout dans le manifeste qu’il a rédigé pour dénoncer “l’invasion hispanique” fait écho à la rhétorique présidentielle sur l’immigration mexicaine. Trois mois plus tôt, lors d’un rassemblement en Floride, le chef de l’État demandait à ses partisans des idées pour “stopper ces gens”. L’un de ses supporters a crié “Tirez-leur dessus !”. Rire de la foule, sourire du président.

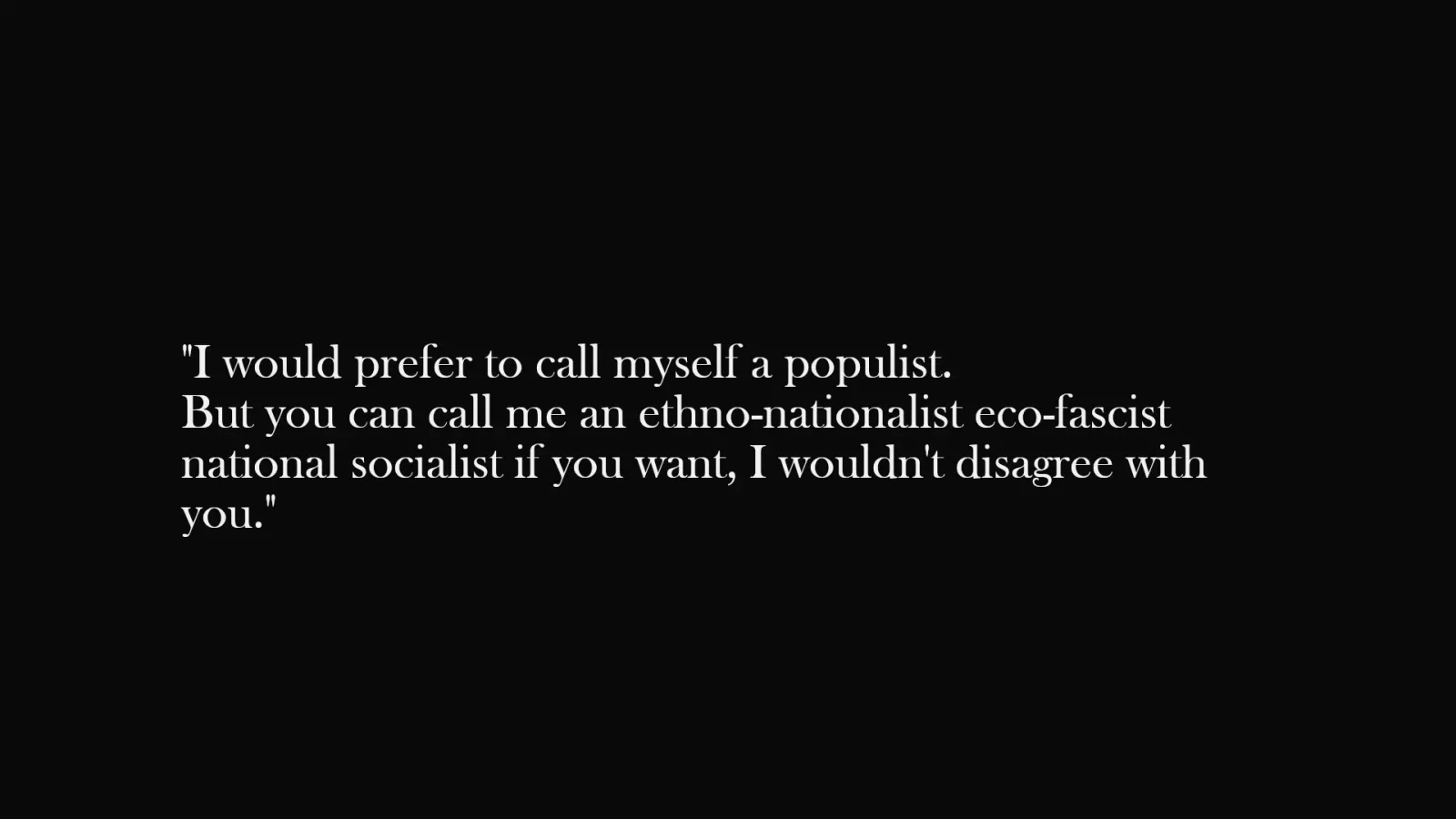

14 mai 2022

Payton Gendron, 18 ans, adepte de la théorie du “grand remplacement”, se décrivant comme ethno-nationaliste et suprémaciste blanc, tue 10 personnes, toutes noires, et en blesse 3 autres, dans une épicerie de Buffalo, dans l’État de New York. Il souhaite, par cet acte “terroriser toutes les personnes non-blanches et non-chrétiennes, et les pousser à quitter le pays”. Dans le manifeste qu’il a publié en ligne avant l’attaque, Gendron dit s’être d’abord identifié comme étant de gauche, avant d’avoir été convaincu par les positions idéologiques populistes, suprémacistes, antisémites et écofascistes du néonazi Andrew Anglin. Ce dernier a été l’un des premiers soutiens de Donald Trump en 2015, appelant ses lecteurs à le suivre, il écrivait : “votons pour la première fois de notre vie pour le seul homme qui représente vraiment nos intérêts”.

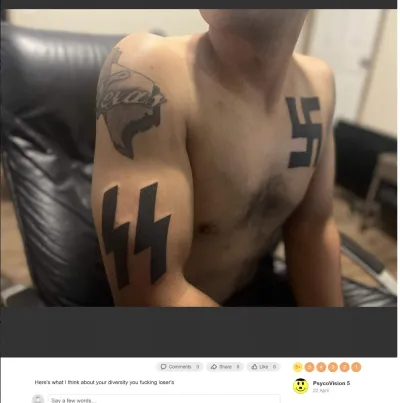

6 mai 2023

Mauricio Martinez Garcia, néonazi, suprémaciste blanc (non blanc) et incel, tue 8 personnes, dont un petit garçon d’origine asiatique de 3 ans, dans un centre commercial à Allen, au Texas. Lors de l’attaque, il portait un gilet tactique brodé d’un écusson “RWDS” (Right Wing Death Squad / Escadron de la Mort d’Extrême-droite). Sur son profil du réseau social russe Odnoklassniki, il postait des photos de ses tatouages fascistes, exprimait sa haine envers les Asiatiques, les Arabes, les Juifs et les femmes, et fantasmait sur des guerres raciales et l’effondrement de la société.

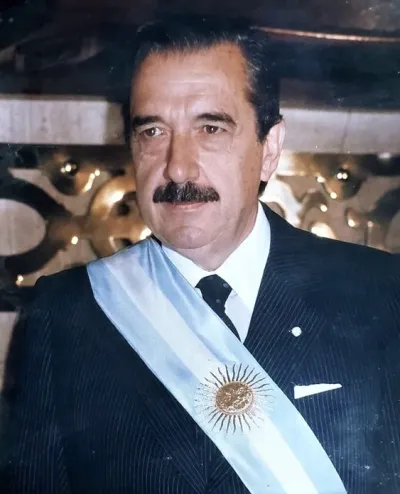

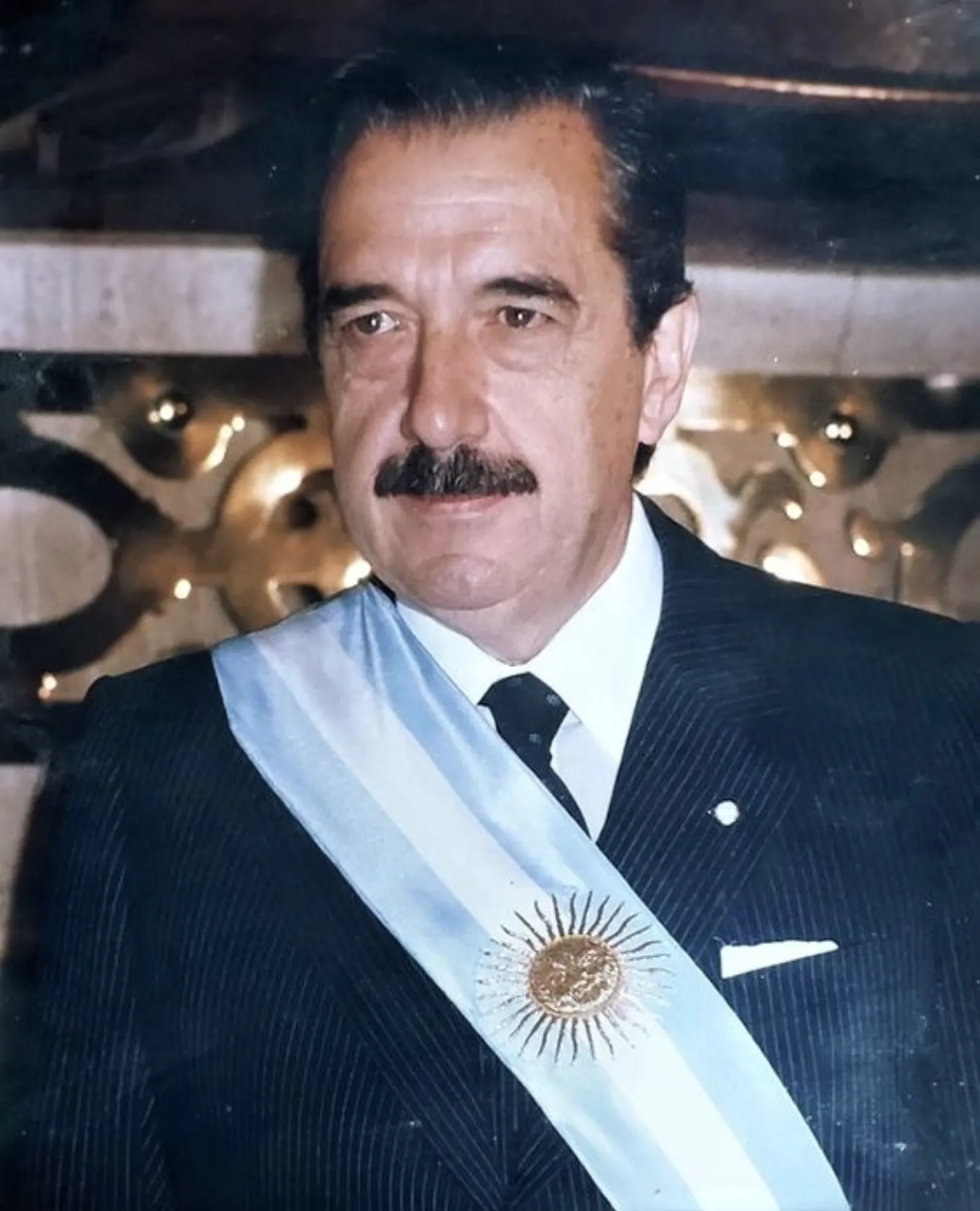

Décembre 1983 - juillet 1989

Raúl Alfonsín

Candidat de l'Union civique radicale sociale-démocrate (UCR) aux élections de 1983, la présidence de Raúl Alfonsín marque le retour de l'Argentine à la démocratie après des décennies de régime militaire entrecoupées de périodes de domination péroniste. Peu après son entrée en fonction, il met en place la première enquête officielle sur les crimes de la dictature, la CONADEP (Commission nationale sur les personnes disparues). En tant que chef de l'opposition, il signe ensuite le Pacte d'Olivos, un protocole d'accord pour une réforme constitutionnelle permettant à son successeur Carlos Menem d'être réélu en 1995.

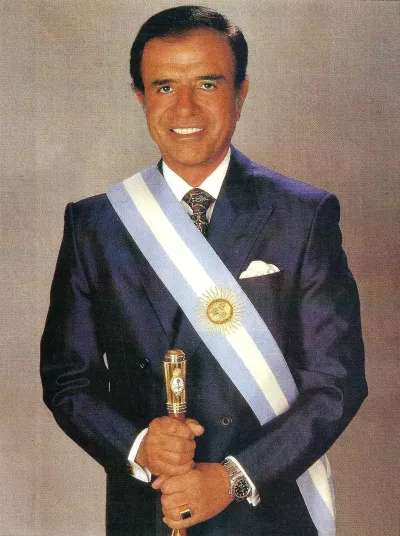

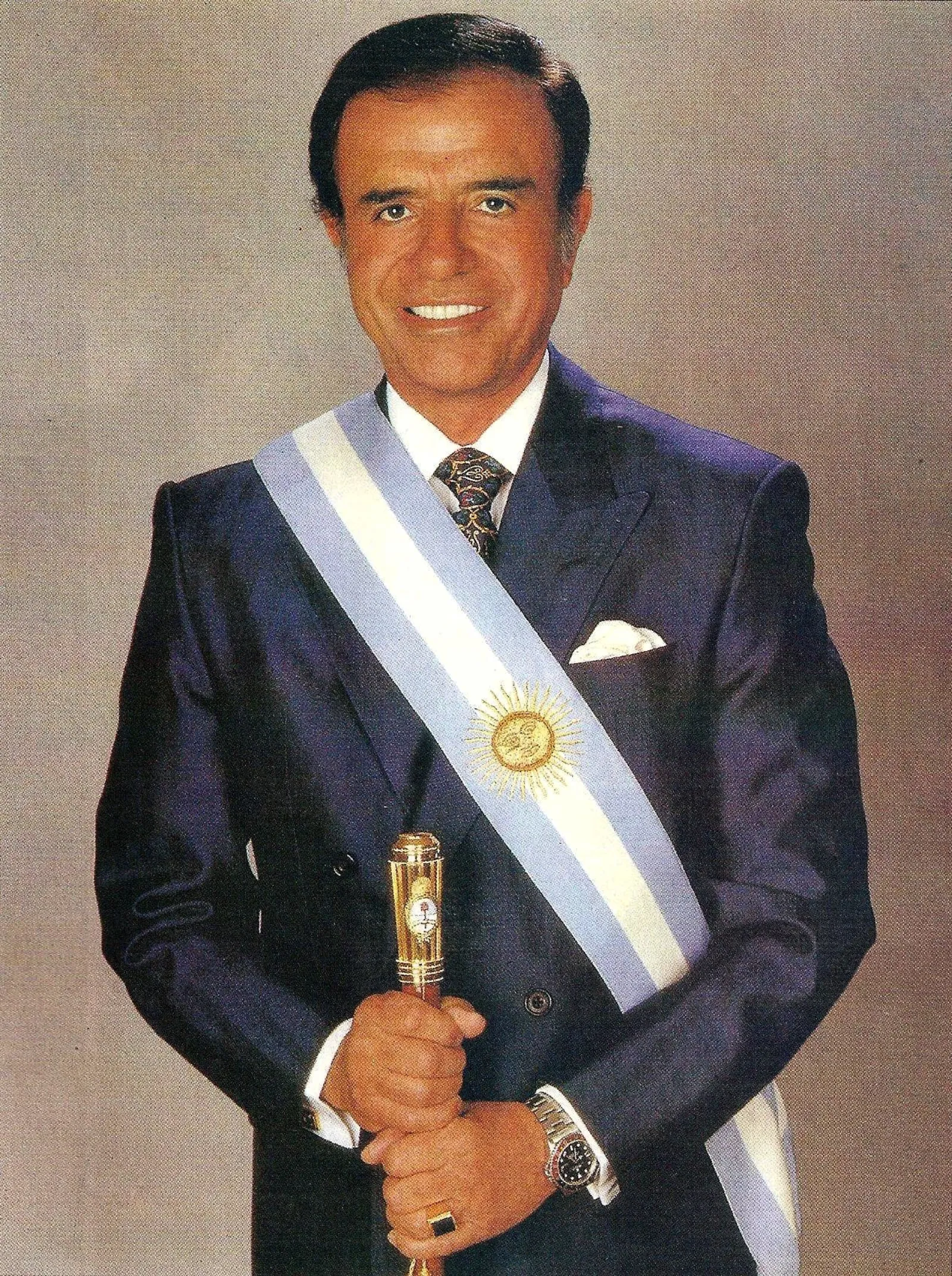

Juillet 1989 - décembre 1999

Carlos Menem

Le péroniste Carlos Menem arrive au pouvoir en 1989, dans un contexte d'hyperinflation et de désordres sociaux. Il se targue de promouvoir une nouvelle stabilité nationale et, à cet effet, met immédiatement en œuvre des réformes structurelles d’inspiration néolibérale, procédant notamment à des privatisations massives selon les préceptes du consensus de Washington. Menem rattache aussi le peso argentin au dollar américain. Il est réélu en 1995, mais ses politiques monétaires et commerciales plongent son pays dans la récession à la fin de ce second mandat. Il gracie également les commandants militaires et policiers de la période de la "sale guerre", responsables de l'assassinat de milliers de civils.

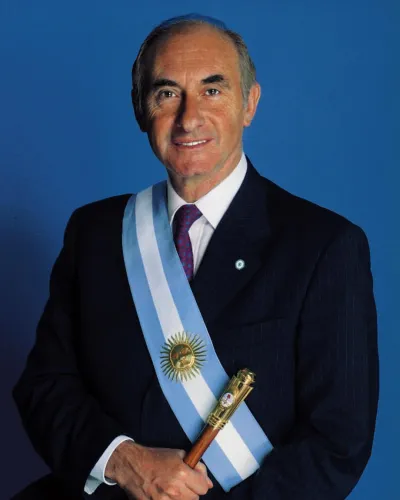

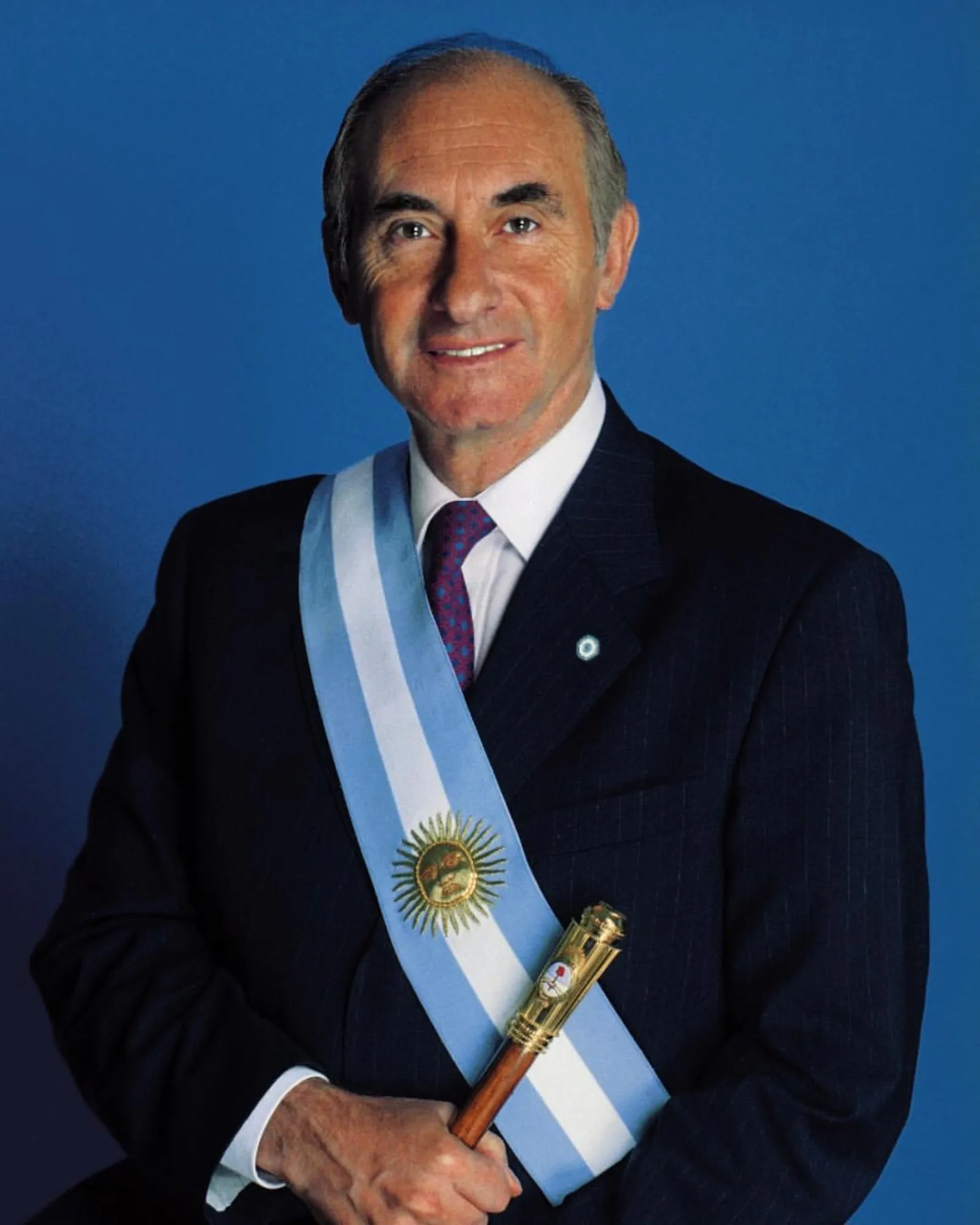

Décembre 1999- décembre 2001

Fernando de la Rúa

L'éphémère successeur de Menem, le maire de Buenos Aires Fernando de la Rúa, n'a pas réussi à conjurer la crise économique où son prédécesseur a précipité l’Argentine. Il décrète l'état d'urgence en décembre 2001, imposant le « corralito », un gel des retraits d’espèces. Cette crise bancaire et monétaire produit aussitôt des manifestations populaires de grande ampleur. Bientôt le mouvement de révolte, initié notamment par les piqueteros, le contraint à démissionner. De la Rúa s'enfuit de la Casa Rosada présidentielle en hélicoptère.

Mai 2003 - décembre 2007

Néstor Kirchner

Après la “Grande Dépression”, sous les deux présidences intérimaires d'Adolfo Rodríguez Saá et d'Eduardo Duhalde, Néstor Kirchner arrive au pouvoir en 2003, avec le projet de renforcer le soutien du parti justicialiste péroniste au sein de la classe ouvrière. Il parvient à réunir une large coalition autour d'un programme de croissance économique, de redistribution modérée, de justice en matière de droits de l'homme et de restauration des négociations collectives sectorielles. Son succès relatif dans certains de ces domaines a fait de lui une figure symbolique de la « marée rose » latino-américaine du début des années 2000, bien qu'il ne se soit jamais véritablement attaqué aux structures d’accumulation du capital.

Décembre 2007 - décembre 2015

Cristina Fernández de Kirchner

Cristina Fernández de Kirchner succède à son mari et s'efforce d’abord de poursuivre les politiques progressistes de ce dernier en procédant à des nationalisations, en subventionnant les prix de l'énergie, en contrôlant les devises et en introduisant un programme d'allocations familiales universelles. Au début de son second mandat, elle s'engage toutefois sur la voie de l'austérité budgétaire en adoptant une série de mesures controversées baptisées « sintonía fina » (réglage fin). À la fin de son mandat, Kirchner fait face à d'importantes manifestations dans un contexte de stagnation des salaires, d'inflation croissante et de scandales de corruption.

Décembre 2015 - décembre 2019

Mauricio Macri