Réalignements géopolitiques

Le changement de cap dont se prévaut Donald Trump depuis son retour à la Maison Blanche marque-t-il le début d’une ère sans précédent, y compris à l’échelle planétaire, ou masque-t-il au contraire la perpétuation d’une hégémonie américaine identique à elle-même ? Sans doute est-il encore trop tôt pour se prononcer sur l’originalité de l’action qui sera menée. Reste qu’en l’état, les intentions manifestées par le 47ème Président des États-Unis s’écartent davantage des conceptions de l’ordre mondial qui guidaient ses prédécesseurs que des ambitions poursuivies par ses principaux concurrents sur la scène internationale. Si elle témoigne bien d’une rupture avec l’impérialisme libéral souvent imputé aux gouvernements de son pays, la réélection du chantre de l’America first semble donc moins annoncer l’avènement d’une donne géopolitique inédite que parachever sa mise en œuvre.

Le monde dans lequel l’administration Trump s’insère, et dont elle n’entend pas modifier les enjeux, est indéniablement multipolaire. L’équilibre vers lequel il tend ne procède pas plus de sa division en deux blocs hostiles mais déterminés à éviter toute confrontation directe entre eux que de l’autorité d’une « communauté internationale » censément tributaire du droit éponyme mais en réalité régie par les États-Unis et leurs alliés. Pour les membres de l’oligarchie mondiale en formation, il n’est pas plus question de faire rayonner une idéologie, comme au temps du « rideau de fer », que d’imposer des normes universellement reconnues, ainsi que le proclamaient les vainqueurs de la guerre froide. L’objectif que ses membres poursuivent ne consiste pas à projeter leur puissance au prétexte de prodiguer à l’humanité les bienfaits d’une organisation socio-économique supérieure ou d’un mode de vie exemplaire, mais plutôt à octroyer aux leurs le privilège d’être les seuls citoyens à part entière sur la terre qui leur a été promise.

Ainsi en va-t-il notamment de l’absorption du « Monde Russe » (rousskiï mir) dans la Fédération de Russie, de la restitution de la « Judée » et de la « Samarie » à la Terre d’Israël (Eretz Israël), de la reconfiguration de l’Inde en Foyer national hindou (hindu rashtra), de la conversion au pantouranisme de la Nouvelle Turquie (Yeni Türkyie), de l’application du principe « Une Seule Chine » (Yīgè zhōngguó) aux îles irrédentistes et de la consolidation d’une Europe unie par la volonté de tarir les flux migratoires. S’y ajoute désormais le double projet d’épuration ethnoculturelle et d’expansion territoriale que recouvre la seconde mouture de MAGA (Make America Great Again).

Examiner l’état des relations internationales dans ce contexte implique : (1) de répertorier les traits distinctifs de la domination que les potentats régionaux entendent exercer sur leur voisinage ; (2) de cerner les conditions qui président au maintien de leur respect mutuel ; (3) d’exposer les conséquences tragiques de leur entente pour les peuples qui ont le malheur de résider sur les territoires dont ils revendiquent la souveraineté exclusive ; (4) de saisir comment certains acteurs de moindre calibre parviennent à rejoindre le club des prédateurs agréés ; et enfin (5) de s’interroger sur les options que le nouvel ordre du monde laisse aux États dont l’intégrité n’est pas immédiatement menacée.

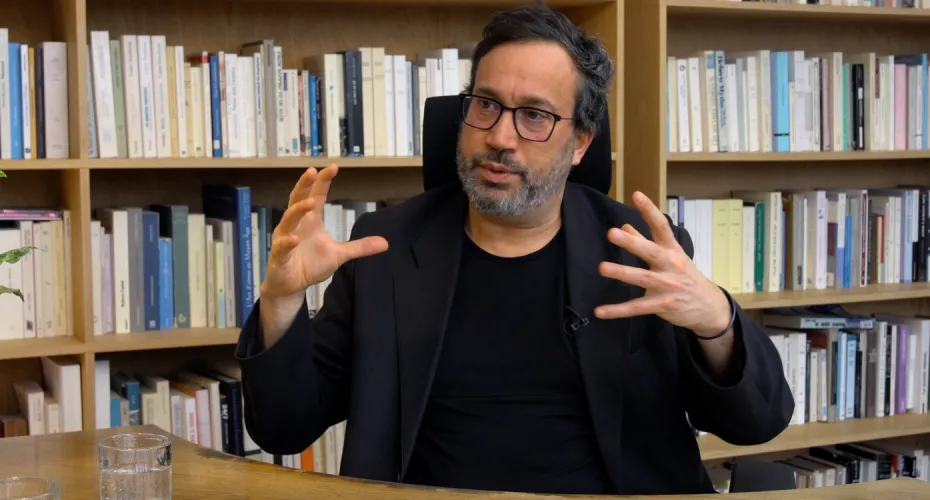

Moyen-Orient, Année Zéro

Propos recueillis le 30 Août 2025

“On vit un moment décisif pour la région. Mais est-ce qu’il sera aussi un moment fondateur dans le monde ? Comment construire là-dessus des alliances pour sortir du phénomène de destruction auquel on assiste ? Je pense que c’est ça la grande question.”

EXTRACTIVISME, VERT ET BRUN

Propos recueillis le 14 Mars 2025

"Lorsque j’emploie le terme de capitalisme vert, je fais référence à un ensemble de forces productives déjà déployées, qui englobe à la fois des secteurs dont l’existence est justifiée par leur contribution supposée à l’effort de décarbonation – tels que la production de batteries au lithium ou d’aciers bas carbone – et des technologies non éprouvées, telles que la géo-ingénierie ou le captage et le stockage du carbone."

INTENTION GÉNOCIDAIRE

Propos recueillis le 26 Janvier 2025

"Le génocide requiert l'intention de détruire un peuple ou un groupe protégé, dans leur intégralité ou en partie. Et pour le comprendre, il ne faut pas juste regarder les preuves, mais le lien entre elles. Donc, dans les faits, c'est devenu un méta-processus. C'est la preuve par les preuves."

Portraits

Raphaël Lemkin

Juriste juif polonais, diplômé de l’Université de Lwów – aujourd’hui Lviv en Ukraine —, Raphaël Lemkin (1900-1959), parvient à gagner la Suède, puis les États-Unis, après l’invasion de la Pologne par Hitler. Pendant la guerre, il forge le concept de génocide – initialement afin d’ériger en crime spécifique les meurtres de masses commis par des États – et joue ensuite un rôle crucial dans l’élaboration de sa définition juridique, telle qu’elle figurera dans la Convention de 1948.

Dès le début des années 1920, Lemkin se penche sur la destruction systématique du peuple arménien qui accompagne la chute de l’empire Ottoman. Puis, deux décennies plus tard, il est l’un des premiers juristes à percevoir le caractère spécifique du sort réservé aux Juifs d’Europe mais aussi à élargir le champ des crimes qui le préoccupent au traitement infligé à certains peuples slaves par les occupants nazis pendant la Seconde guerre mondiale.

Moins restrictive que la formulation qui prévaudra dans la Convention onusienne, la caractérisation du génocide qu’il propose dans son texte de 1943, Axis Rule in Occupied Europe1,évoque "un plan coordonné de différentes actions visant à la destruction de fondements essentiels de la vie de groupes nationaux, dans le but d’exterminer les groupes eux-mêmes. Un tel plan aurait pour objectifs la désintégration des institutions politiques et sociales, de la culture, de la langue, des sentiments nationaux, de la religion et de la vie économique de groupes nationaux, ainsi que la suppression de la sécurité personnelle, de la liberté, de la santé, de la dignité, voire de la vie des personnes appartenant à ces groupes. Le génocide vise le groupe national en tant qu’entité, et les actions en question sont dirigées contre des individus, non pas ès qualité, mais en tant que membre du groupe national."

1Raphael LEMKIN, Axis rule in occupied Europe: laws of occupation, analysis of government, proposals for redress, Washington, Carnegie Endowment for International Peace, Division of International Law, 1944, p. 79.

Francesca Albanese

Avocate spécialisée en droit international, Francesca Albanese est une universitaire italienne affiliée à l'université de Georgetown, à Washington, et à l'organisation jordanienne Arab Renaissance for Democracy and Development. Rapporteure spéciale des Nations unies sur les territoires palestiniens depuis 2022, son mandat de trois ans a été renouvelé en 2025.

Depuis son premier rapport, qui appelait à agir pour mettre fin à l'occupation coloniale israélienne et au régime d'apartheid, notamment par le biais de boycotts et de sanctions, Francesca Albanese a été la cible de nombreuses campagnes de diffamation, ainsi que de tentatives de délégitimation auprès des Nations Unies.

Son dernier rapport, présenté en mars 2024 au Conseil des droits de l'Homme des Nations unies à Genève, expose des preuves détaillées de la mise en œuvre intentionnelle par Israël d'au moins trois formes d’actes génocidaires à l'encontre des Palestiniens. Elle enquête depuis lors sur l'expérimentation par Israël de nouvelles technologies militaires, tels que les drones quadcoptères télécommandés, les armes létales autonomes et les robots tueurs.

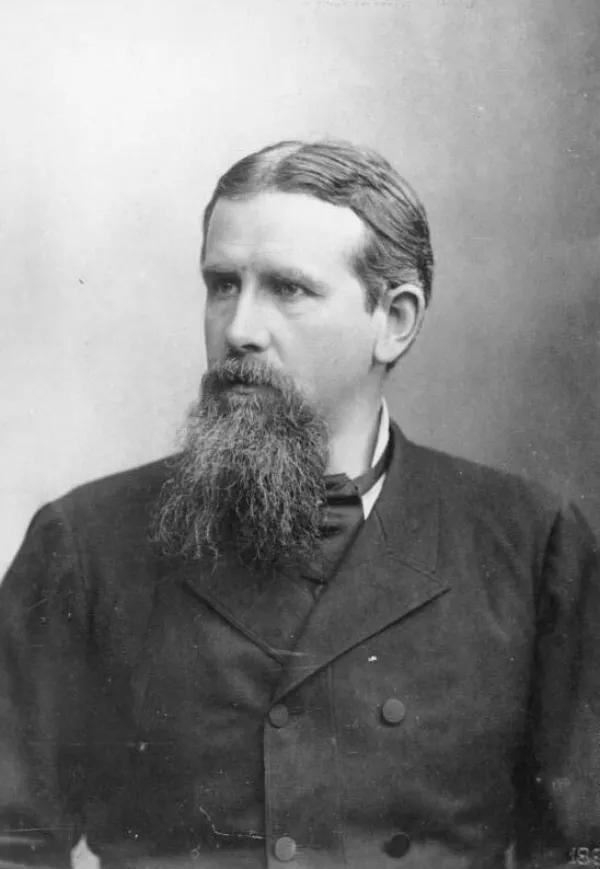

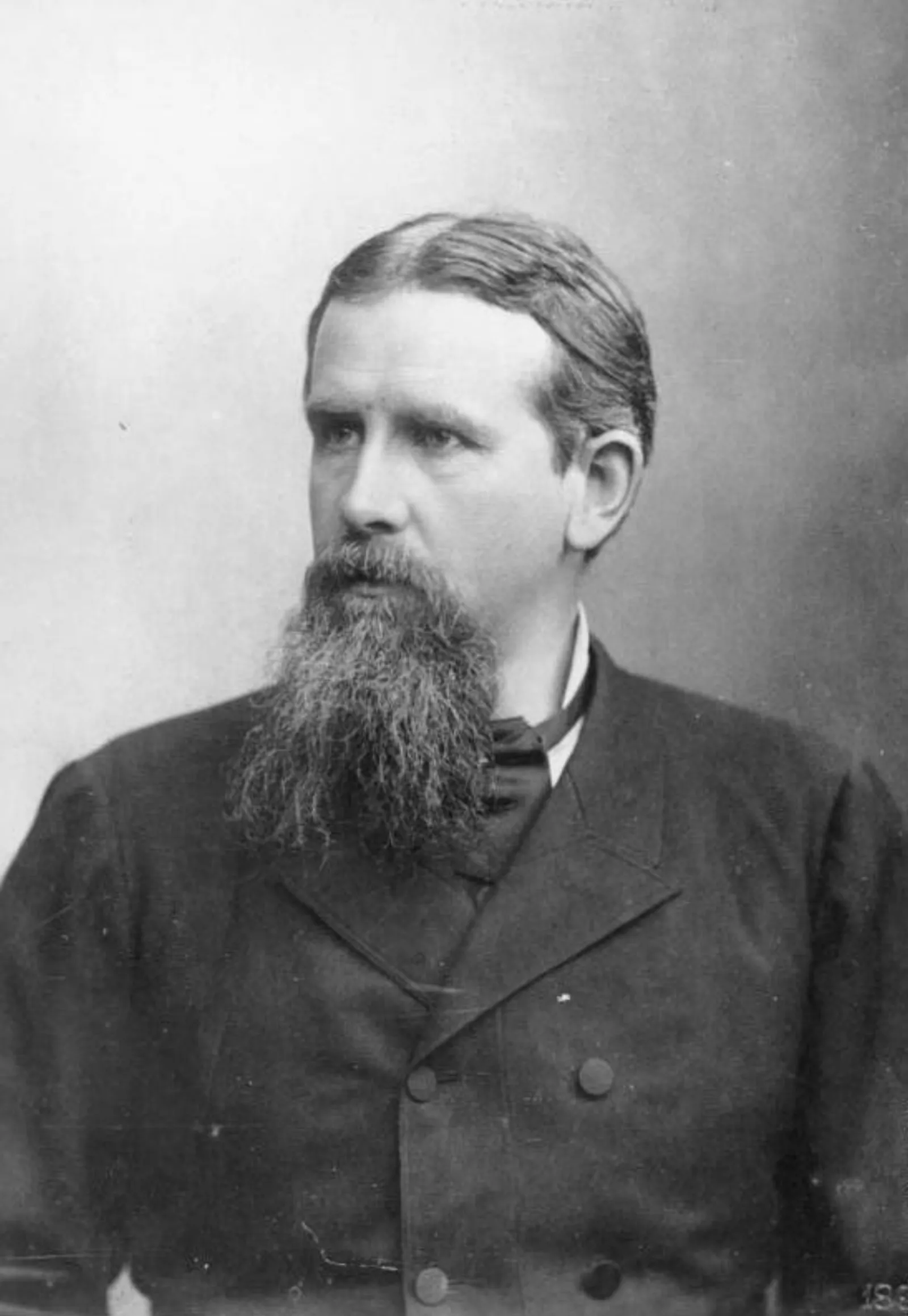

Friedrich Ratzel

Friedrich Ratzel (1844–1904) est un géographe et zoologiste allemand qui a exercé une influence considérable sur la conception de la géopolitique dans son pays au tournant du 20ème siècle. Adepte fervent du darwinisme social, il élabore un certain nombre de concepts biologiques pour le moins douteux, censés rapporter les différences de développement entre les États à leurs besoins d’expansion territoriale. Les thèses de Ratzel vont donner son élan à la notion d’"espace vital", le Lebensraum cher aux nazis : ceux-ci partagent en effet la conviction de Ratzel qu’une nation forte et aspirant à l’auto-suffisance a besoin d’un espace suffisamment ample et de ressources assez abondantes pour assurer la sécurité physique, le développement économique, la croissance démographique et l’épanouissement culturel de sa population. Aussi ses dirigeants sont-ils fondés à contrôler, à exploiter voire même à conquérir leur voisinage afin d’offrir à leur peuple le destin qui lui a été promis. Quatre-vingts ans après la défaite d’Hitler, l’espace vital selon Ratzel n’est pas sans connaître une nouvelle jeunesse, notamment chez les partisans d’un "monde russe" étendu à l’Ukraine, de l’absorption des territoires palestiniens dans la "terre d’Israël" voire d’une Amérique agrandie jusqu’au Groenland, au Panama et même au Canada.

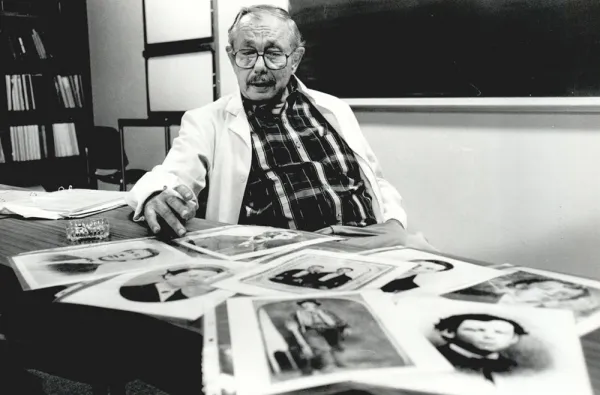

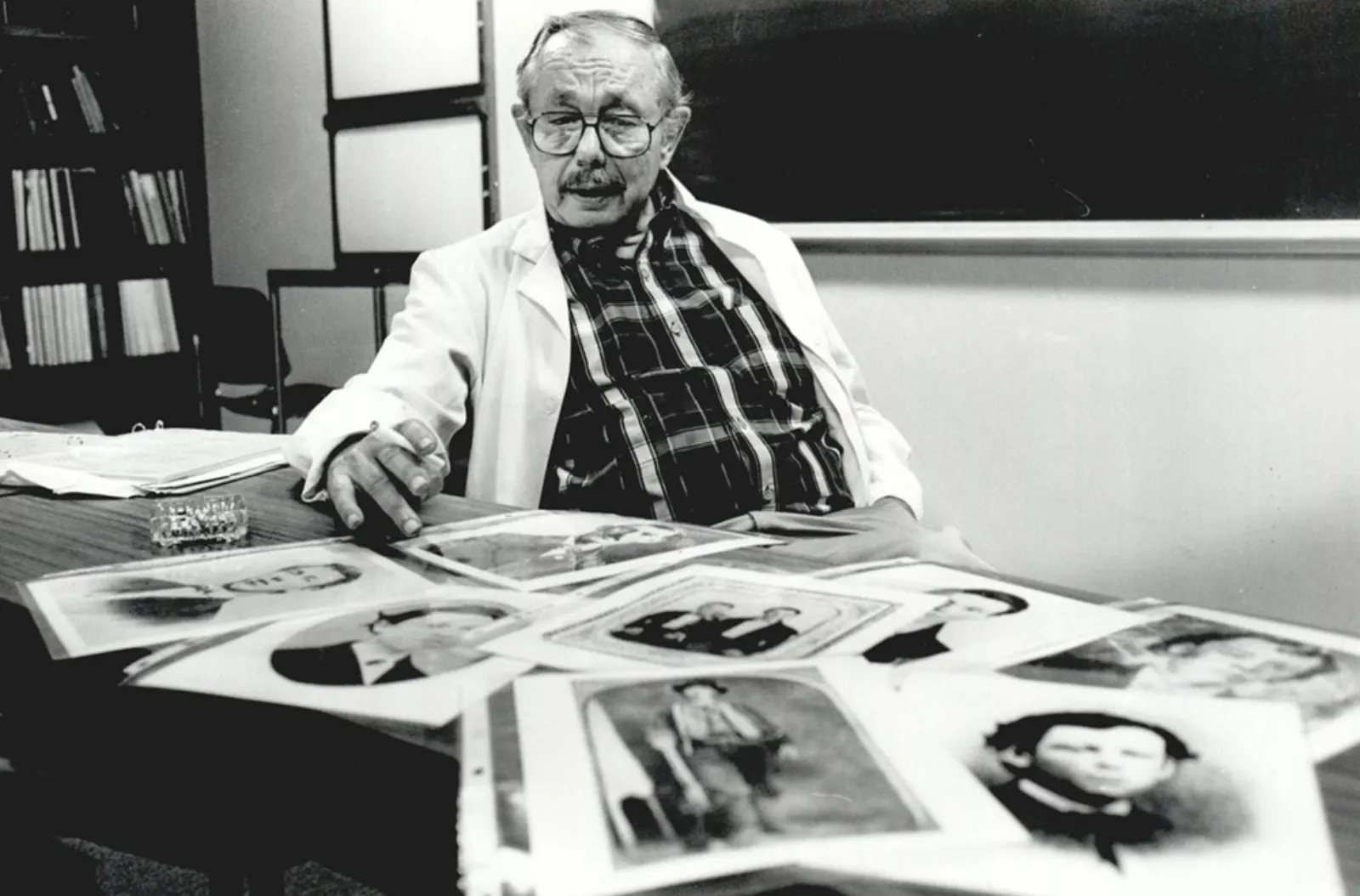

Clyde Snow

“Être mort n’est pas un problème, c’est mourir qui en est un”. Si Clyde Snow avait coutume de prononcer ces mots, c’est que les corps qu’il autopsiait gisaient au fond de charniers. Auditeur expert de ces témoins muets, le médecin légiste et anthropologue américain reconstituait le récit de leurs dernières heures en documentant les traces de sévices, torture, passage à tabac ou d’exécution gravées dans leurs os. Avant de mettre un nom sur ces corps, et de leur rendre une dignité.

L’anthropologie médico-légale a connu ses prémices en 1865, quand Clara Barton a été missionnée par Abraham Lincoln pour identifier les soldats inconnus tombés sur le champ de bataille lors de la Guerre de Sécession. En 1984, la discipline prend une nouvelle dimension. L’expertise de Clyde Snow est alors requise en Argentine, où il ne s’agit plus uniquement de restituer leur identité à des restes humains, mais de parvenir à prouver, par le biais de leur étude anthropométrique, la “guerre sale” menée de 1976 à 1983 par la dictature militaire du général Videla.

Clyde Snow accepte la mission avec enthousiasme, y voyant une nouvelle application importante de l’anthropologie médico-légale : documenter les violations des droits de l’Homme. Il se rend alors sur les charniers où les escadrons de la mort ont entassé une partie des 30.000 desaparecidos. Impacts de balles et fractures perimortem sont autant de preuves que l’anthropologue présentera au procès des généraux argentins responsables de ces massacres, conduisant à la condamnation de cinq d’entre eux.

En Croatie, il a découvert les restes de 200 patients et personnels hospitaliers exécutés par des soldats. Au Salvador, les squelettes de 136 enfants et nourrissons mitraillés par des escadrons de l’armée. Aux Philippines, en Bolivie, en Ethiopie, au Guatemala, au Rwanda, au Chili… De par le monde, Clyde Snow a excavé des corps de fosses communes et apporté les preuves d’atrocités commises par des gouvernements, des régimes dictatoriaux, des généraux, afin que les responsables soient traduits en justice. C’est ainsi que, figurant parmi les témoins principaux au procès de Saddam Hussein pour génocide contre l’ethnie kurde, en 2007, l’anthropologue a exposé dans les moindres détails, durant 4 heures à la barre, les preuves médico-légales d’utilisation de gaz sarin ou d’exécutions sommaires.

Membre de la Commission des droits de l’Homme des Nations Unies, Clyde Snow est le père d’un mouvement qui a mis l’anthropologie médico-légale au service des campagnes de défense des droits humains contre le génocide, les massacres, les crimes de guerre. Dans plus de 20 pays, il a formé scientifiquement, mais aussi psychologiquement, des experts aux techniques d’excavation propres à préserver les preuves, à l’identification de restes humains en situation de conflit et à la reconstitution des conditions de leur mort.

Les os ne mentent jamais et n’oublient rien, disait Clyde Snow, “leur témoignage est silencieux, mais très éloquent”.

Ghassan Abu-Sittah

Ghassan Abu-Sittah est un chirurgien britannico-palestinien qui intervient régulièrement dans des situations de conflit et de crise, notamment en Palestine où il est venu pour la première fois en tant qu'étudiant en médecine durant la Première Intifada. S’il n’y est pas né, c’est que sa famille a été contrainte à l’exil. D’abord expulsée de ses terres pendant la Nakba, puis réfugiée dans la bande de Gaza, elle a fini par fuir vers le Koweït avant de s’installer au Royaume-Uni.

Dans l'urgence d'octobre 2023, Ghassan Abu-Sittah se rend immédiatement à Gaza pour se porter volontaire auprès de Médecins sans frontières, pratiquant de nombreuses amputations et autres interventions dans les hôpitaux al-Shifa, al-Awda et al-Ahli. Ce dernier a été la cible d'une première attaque israélienne dès le 17 octobre, tuant et blessant des centaines de civils, et alors que le chirurgien y pratiquait une opération.

Fort de son expérience des blessures dévastatrices, notamment des brûlures causées par le phosphore blanc, il a apporté son soutien à de multiples enquêtes sur les crimes de guerre. Depuis, Ghassan Abu-Sittah a été victime de multiples tentatives visant à le réduire au silence et à suspendre sa licence médicale. En avril 2024, l'Allemagne lui a refusé l’obtention d’un visa d’un an, lui interdisant ainsi l’accès à l'ensemble de l'espace Schengen.

Moshe Dayan

Pour les générations qui ont connu la Guerre froide, et en particulier chez les partisans d’Israël, Moshe Dayan (1915-1981) est un personnage iconique. L’un des premiers politiciens israéliens d’envergure à être né en Palestine, il rejoint la Haganah, l’organisation paramilitaire sioniste, dès l’âge de 14 ans, avant de s’engager dans l’armée britannique pendant la Seconde guerre mondiale.

De la déclaration d’indépendance jusqu’à sa mort, Moshe Dayan occupera de nombreux postes dans l’armée et le gouvernement : il sera notamment chef d’état-major de 1955 à 1958, ministre de l’Agriculture au début des années 1960, ministre de la Défense des gouvernements de Levi Eshkol pendant la Guerre des Six Jours et de Golda Meir pendant celle du Kippour, et enfin ministre des Affaires étrangères de Menahem Begin, entre 1977 et 1979, au moment de la négociation des accords de paix avec l’Égypte.

Fervent partisan de l’occupation de la Cisjordanie, de Jérusalem Est et de Gaza, Dayan milite, après 1967, pour une double stratégie de répression de la résistance et d’intégration des Palestiniens dans l’économie israélienne, notamment grâce à une large distribution des permis de travail.

Si le nom de Moshe Dayan a récemment fait un retour dans l’actualité, c’est en raison d’une célèbre oraison funèbre : le 30 avril 1956, celui qui officiait alors comme chef d’état-major de l’armée s’est rendu dans le kibboutz de Nahal Oz, à la frontière de la bande de Gaza, pour rendre hommage au kibboutznik Ro’i Rothberg, tué la veille par un réfugié palestinien revenu sur les lieux dont il avait été expulsé huit ans plus tôt.

Le discours de Moshe Dayan est demeuré célèbre en Israël, essentiellement parce qu’il invitait les Israéliens à ne jamais baisser la garde. Toutefois, c’est le fait que le kibboutz de Nahal Oz ait été l’un des lieux les plus violemment agressés par les miliciens du Hamas, le 7 octobre 2023, qui lui vaut d’être à nouveau commenté. Pour les avocats de la « riposte » israélienne, il s’agit de signifier que l’appel à l’intransigeante fermeté lancé par Moshe Dayan en 1956 est plus que jamais d’actualité. Mais de leur côté, les critiques de la campagne de destruction de Gaza insistent davantage sur deux autres aspects de l’allocution du célèbre général.

D’une part, lorsque Moshe Dayan prend la parole à Nahal Oz, son oraison commence comme suit : « Hier matin, Ro’i a été assassiné. Enivré par la sérénité de l’aube, il n’a pas vu ceux qui l’attendaient en embuscade à la lisière des labours. Mais ne jetons pas l’opprobre sur ses assassins. Pourquoi leur reprocher la haine brûlante qu’ils nous vouent ? Cela fait huit ans qu’ils vivent dans les camps de réfugiés de Gaza, alors que, sous leurs propres yeux, nous avons fait nôtres la terre et les villages dans lesquels eux et leurs ancêtres ont vécu.

Ce n’est pas aux Arabes de Gaza que nous devons demander de rendre compte du sang de Ro’i, mais à nous-mêmes. Comment avons-nous pu fermer les yeux et refuser d’affronter notre destin et la mission de notre génération, dans toute leur cruauté ? »

D’autre part, comme le rappelle l’historien Omer Bartov, quand Moshe Dayan enregistre son oraison funèbre pour la radio israélienne le lendemain, on n’y trouvera plus aucune trace du passage sur les réfugiés et leurs bonnes raisons de vouer les colons aux gémonies1.

1Omer Bartov, Un historien du génocide face à Israël, Orient XXI, 5 septembre 2004

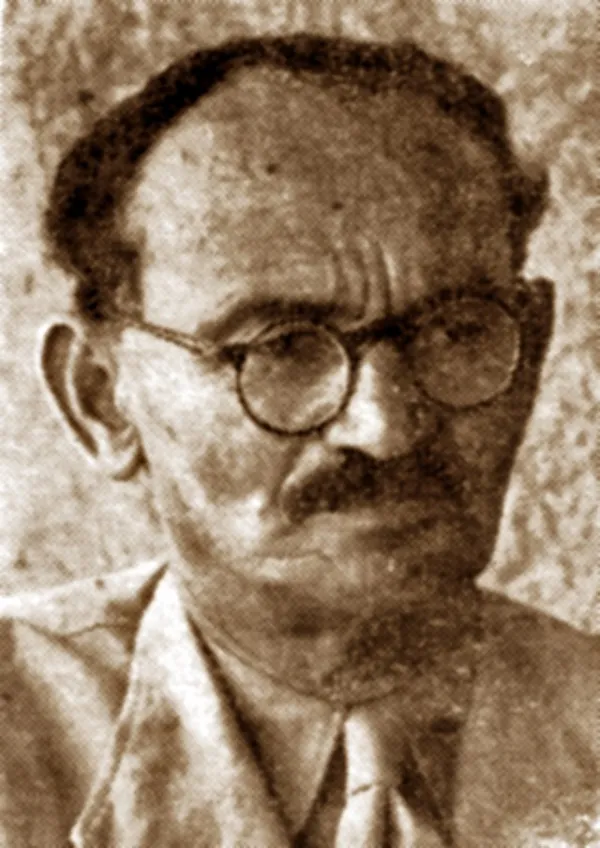

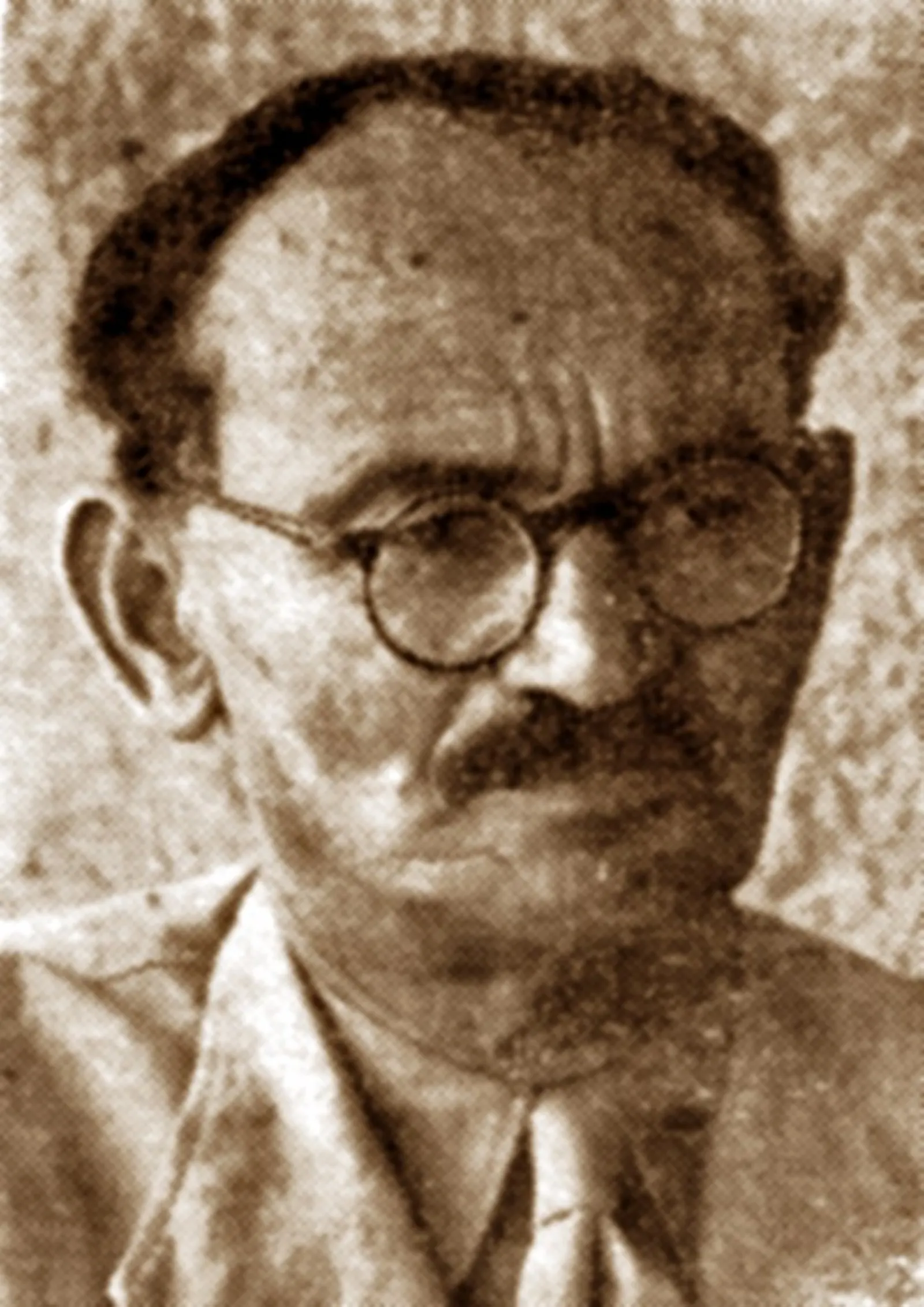

Yosef Weitz

Yosef Weitz (1890-1972) figure parmi les pères fondateurs de l’État d’Israël. Il quitte l’Ukraine pour la Palestine dès 1908 et prend la direction du Département des forêts au sein du Fonds National Juif en 1932. À ce titre, il organise l’achat des terres à leurs propriétaires arabes mais aussi l’expulsion des métayers qui y travaillaient. Ensuite, après la déclaration d’indépendance, Weitz pilote le comité chargé d’intensifier le processus de "transfert" des Palestiniens – notamment par le biais de la loi sur la propriété des absents qui permet aux Israéliens d’accaparer les biens des expulsés. Une fois les terres aux mains des nouveaux occupants, il joue un rôle majeur dans la mise en œuvre de l’appel à "faire fleurir le désert" lancé par le Premier ministre David Ben Gourion dès 1948. Présenté comme une prouesse extraordinaire, le développement agricole et arboricole d’Israël permet aussi à l’État hébreu d’effacer les traces du nettoyage ethnique qui l’a rendu possible.

Timelines

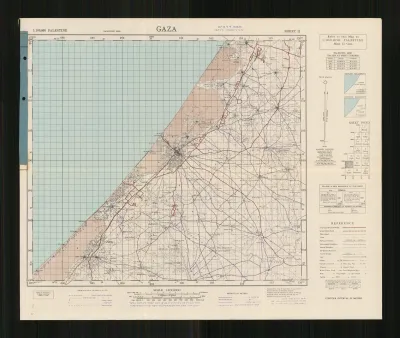

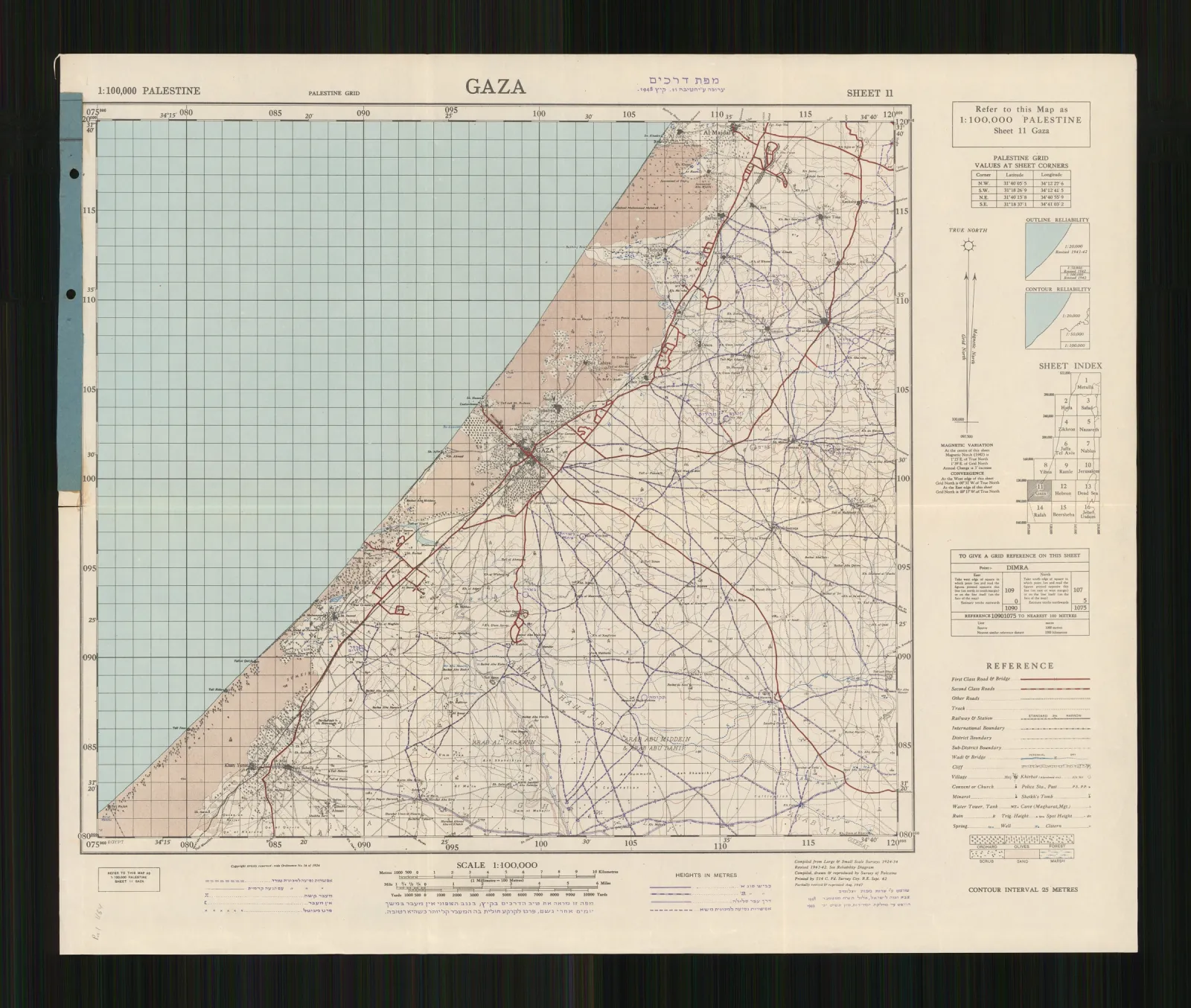

1949

Création de la bande de Gaza. L'armistice signé entre Israël et l'Égypte en février 1949 place les 555 kilomètres carrés d'un territoire désormais connu sous le nom de bande de Gaza sous contrôle égyptien. Sur les 750 000 Palestiniens expulsés de leurs foyers pendant la Nakba (la catastrophe), 200 000 sont contraints de se réinstaller à Gaza, dont beaucoup dans des camps de réfugiés.

1953

Attaque du camp d'al-Bureij. En 1953, Moshe Dayan, le nouveau chef d'état-major de l'armée israélienne, crée l'Unité 101, une unité commando dont la mission est d'éliminer les « infiltrés », terme utilisé pour désigner les réfugiés qui tentent de retourner chez eux. Le 28 août de cette année-là, une patrouille de l'Unité 101 dirigée par Ariel Sharon entre dans le camp d'al-Bureij dans la bande de Gaza et tue jusqu'à 50 civils dans le cadre d'une « mission préventive » visant à empêcher de nouvelles infiltrations.

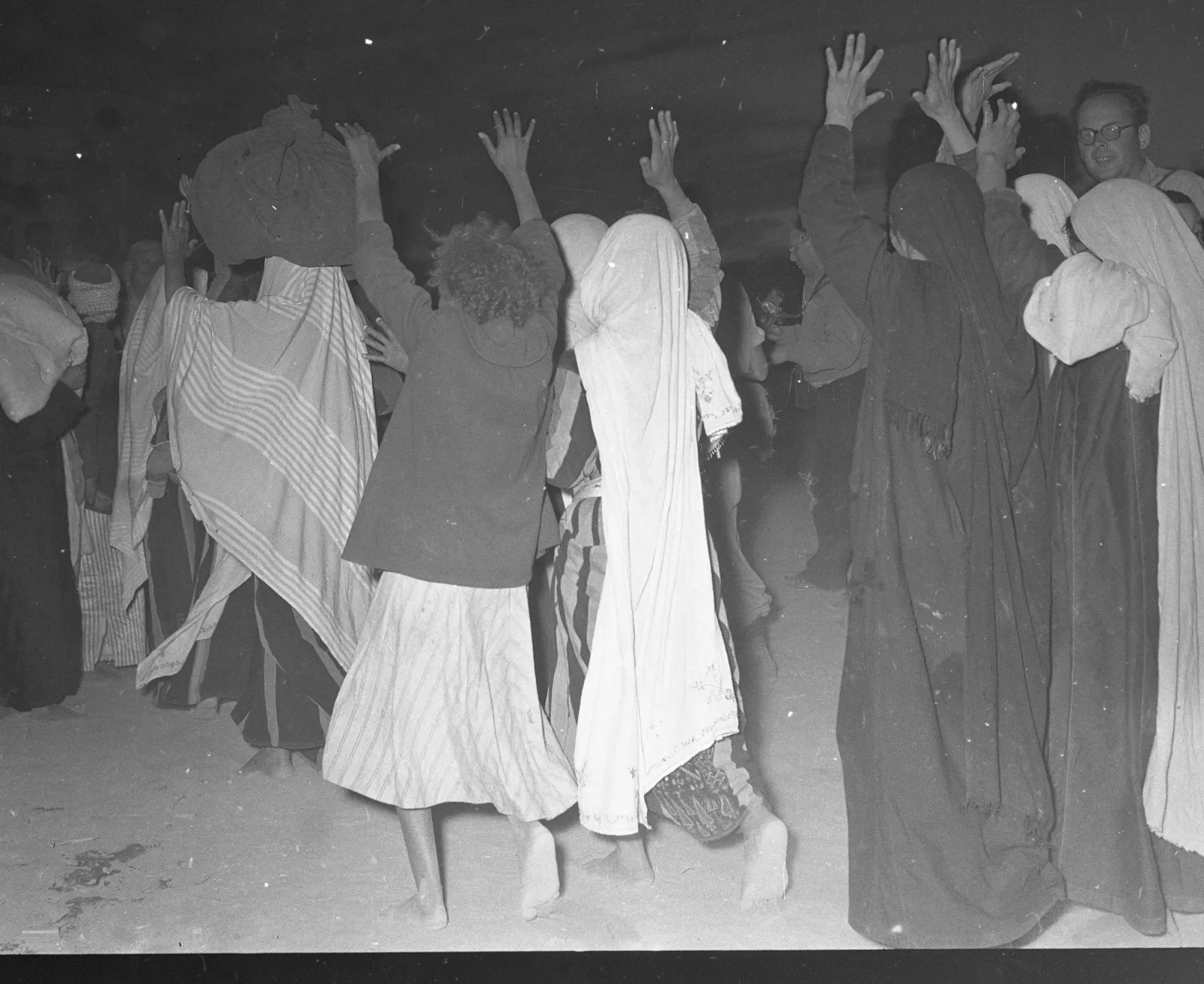

1956

Massacres de Khan Yunis et Rafah. Pendant la crise du canal de Suez, l'armée israélienne occupe brièvement Gaza dans le cadre d'une tentative conjointe d'Israël, de la France et de la Grande-Bretagne d’occuper le Sinaï, de renverser Gamal Abdel Nasser et de rouvrir le canal de Suez. Au cours de leur incursion, les soldats israéliens rassemblent et tuent des centaines d'hommes, d'abord dans le camp de réfugiés de Khan Younis, le 3 novembre, puis dans la ville de Rafah, neuf jours plus tard.

1967

Occupation de Gaza. Israël annexe la bande de Gaza, ainsi que la Cisjordanie, Jérusalem-Est et le plateau du Golan, en juin 1967. Surnommée la Naksa (le revers), la conquête de ces territoires est suivie de ce que les Palestiniens appellent la « Guerre de Quatre Ans » (“Guerre des Six Jours” pour les Israéliens). Ariel Sharon, alors chef du commandement sud d'Israël, organise la division de la bande de Gaza en zones, la déportation de milliers de Gazaouis et la destruction de plusieurs camps de réfugiés afin de mater la résistance.

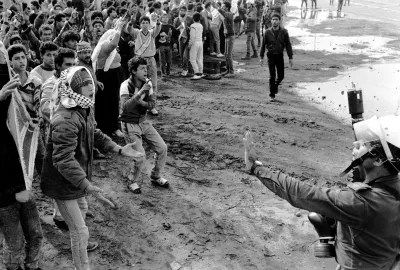

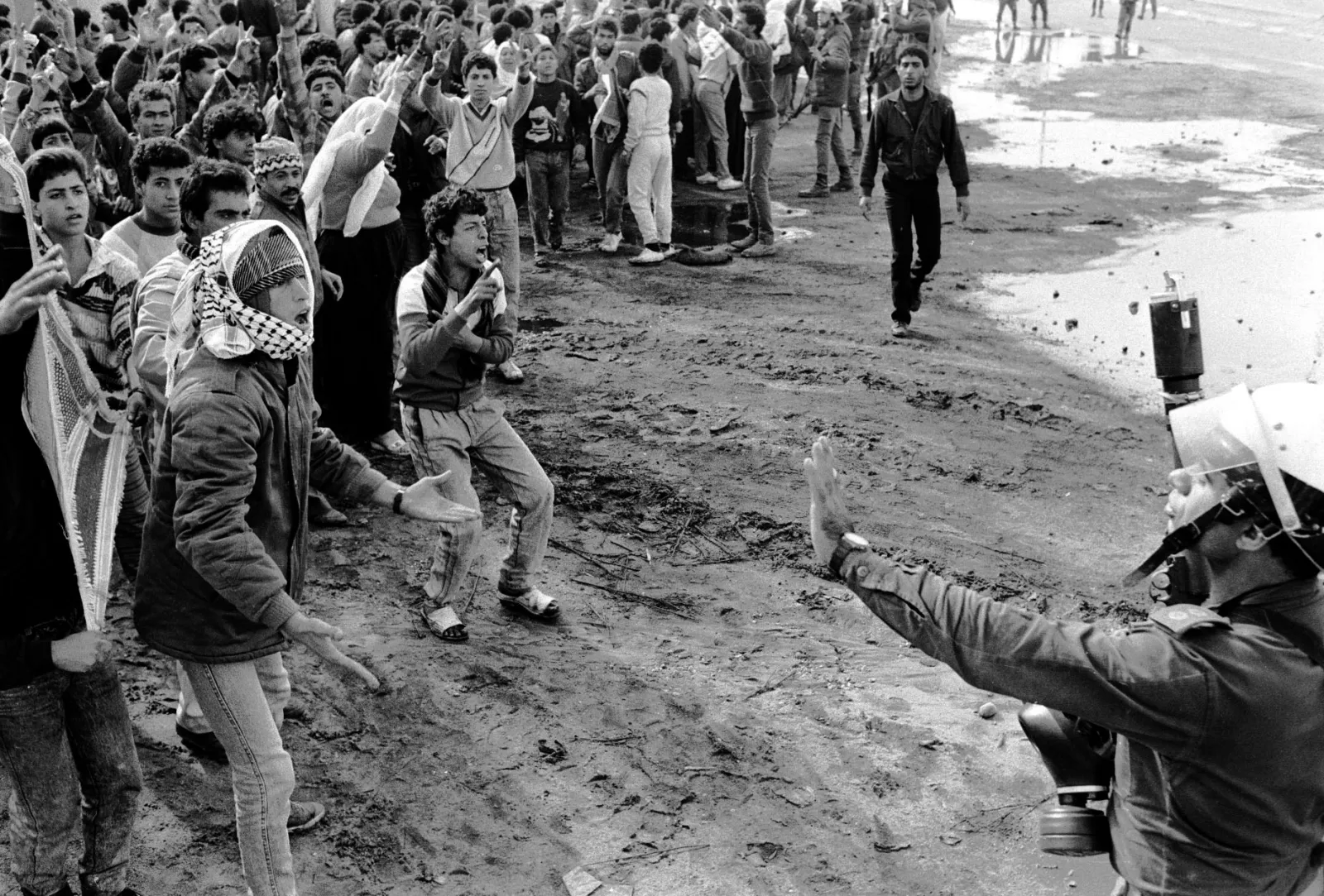

1987

Première Intifada. La première Intifada débute à Gaza, le 8 décembre 1987 : une émeute éclate dans le camp de réfugiés de Jabaliya après qu'un véhicule israélien provoque un accident qui tue quatre Palestiniens. Le soulèvement s’étend alors rapidement au reste de la bande de Gaza et à la Cisjordanie. Violemment réprimée par les forces israéliennes, l'Intifada dure six ans, au cours desquels une centaine d'Israéliens et un millier de Palestiniens sont tués.

1996

Le Mur de Fer. Un an après la signature des premiers Accords d'Oslo, les autorités israéliennes cherchent à renforcer leur contrôle sur la bande de Gaza, prétendument autonome, en érigeant une barrière appelée « Mur de Fer ». Entièrement achevée en 1996, cette construction joue un rôle crucial dans l'isolement de Gaza, et met un coup d’arrêt majeur à son processus de développement.

2004

Deuxième Intifada. Au cours de la deuxième Intifada (septembre 2000-février 2005), les forces israéliennes lancent une série de raids de représailles à Gaza : l'opération « Arc-en-ciel », en mai 2004, entraîne la mort de plus de 50 Palestiniens, dont des enfants, et la destruction de trois cents maisons à Rafah, tandis que l'opération « Bouclier avancé », en août, et l'opération « Jours de pénitence », en octobre, tuent au moins 134 Palestiniens dans les villes de Beit Hanoun et Beit Lahia.

2007

Le blocus. À la suite de son retrait de la bande de Gaza en 2005 et de la victoire du Hamas aux élections législatives de 2006, Israël déclare Gaza « territoire hostile » et impose un blocus sur le transfert d'électricité, de carburant et d'autres formes d’approvisionnement dans la bande de Gaza.

2008-2009

La première Guerre de Gaza. En décembre 2008, Israël rompt ce qui n’a été qu’un fragile cessez-le-feu avec le Hamas en lançant l'opération « Plomb durci » : combinant des frappes aériennes, des opérations navales et des invasions terrestres, la mission dure jusqu'à la fin du mois de janvier 2009, tue et blesse plus de 6700 Palestiniens dans la bande de Gaza. Le massacre du district de Zaytoun est particulièrement brutal. Des quartiers entiers sont rasés, condamant environ 100 000 Gazaouis au statut de réfugiés, tandis que des munitions au phosphore blanc sont utilisées sur des populations civiles dans des zones résidentielles densément peuplées.

2012

Opération Pilier de défense. À la suite de l'assassinat d'Ahmed Jabari, chef de l'aile militaire du Hamas à Gaza, Israël lance l'opération « Pilier de défense » en novembre 2012. La manœuvre détruit des habitations dans toute la bande de Gaza, tuant 171 Palestiniens, dont 102 civils, en l'espace de 8 jours, et déplaçant 700 familles.

2014

La deuxième Guerre de Gaza. Afin de dissuader le Hamas de tirer des roquettes depuis Gaza, Israël mène une opération de sept semaines, baptisée « Bordure protectrice ». Les forces terrestres et aériennes lancent environ 50 000 obus sur la bande de Gaza, mêlant bombes, missiles de chars et autres pièces d'artillerie. Environ 2 200 habitants de Gaza sont tués, dont 1 543 civils, et 10 000 blessés.

2018-2019

La Grande marche du retour. De mars 2018 à décembre 2019, des civils gazaouis, soutenus par le Hamas, manifestent pacifiquement tous les vendredis pour revendiquer leur « droit au retour » et protester contre le blocus imposé à la bande de Gaza. Les soldats israéliens répondent systématiquement par la force meurtrière, tuant 214 manifestants et faisant plus de 36 000 blessés en 21 mois.

2021

Intifada de l'Unité. Le soulèvement appelé « Intifada de l'Unité » est déclenché par une décision de la Cour suprême israélienne, en mai 2021, ordonnant l'expulsion de quatre familles palestiniennes de Jérusalem-Est. La confrontation s’intensifie après que la police israélienne prend d'assaut la mosquée Al-Aqsa, et que le Hamas et le Jihad islamique ripostent en lançant des roquettes depuis Gaza. Les FDI mènent ensuite pendant deux semaines l'opération « Gardien des murs », qui tue 260 personnes, détruit un millier de logements et entraîne le déplacement interne de plus de 70 000 Palestiniens, dans ce que Tsahal présente comme la « première guerre de l'intelligence artificielle ». Des journalistes sont également pris pour cible lors du bombardement de la tour al-Jalaa, qui abritait Al-Jazeera, Associated Press et plusieurs autres médias.

2022

Opération Aube naissante. En août 2022, le Premier ministre israélien de l'époque, Yair Lapid, et le ministre de la Défense, Benny Gantz, ordonnent l'opération « Aube naissante » en représailles aux attaques de roquette menées par le Hamas et le Jihad islamique : cette opération inclut quelque 147 frappes aériennes et tue environ 50 civils dans la ville de Gaza, à Rafah, à Khan Yunis, à Beit Hanoun et à Jabaliya. « Aube naissante » est la dernière opération de ce type avant la campagne génocidaire en cours.

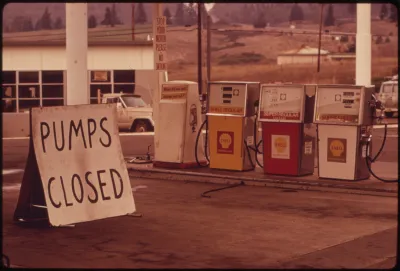

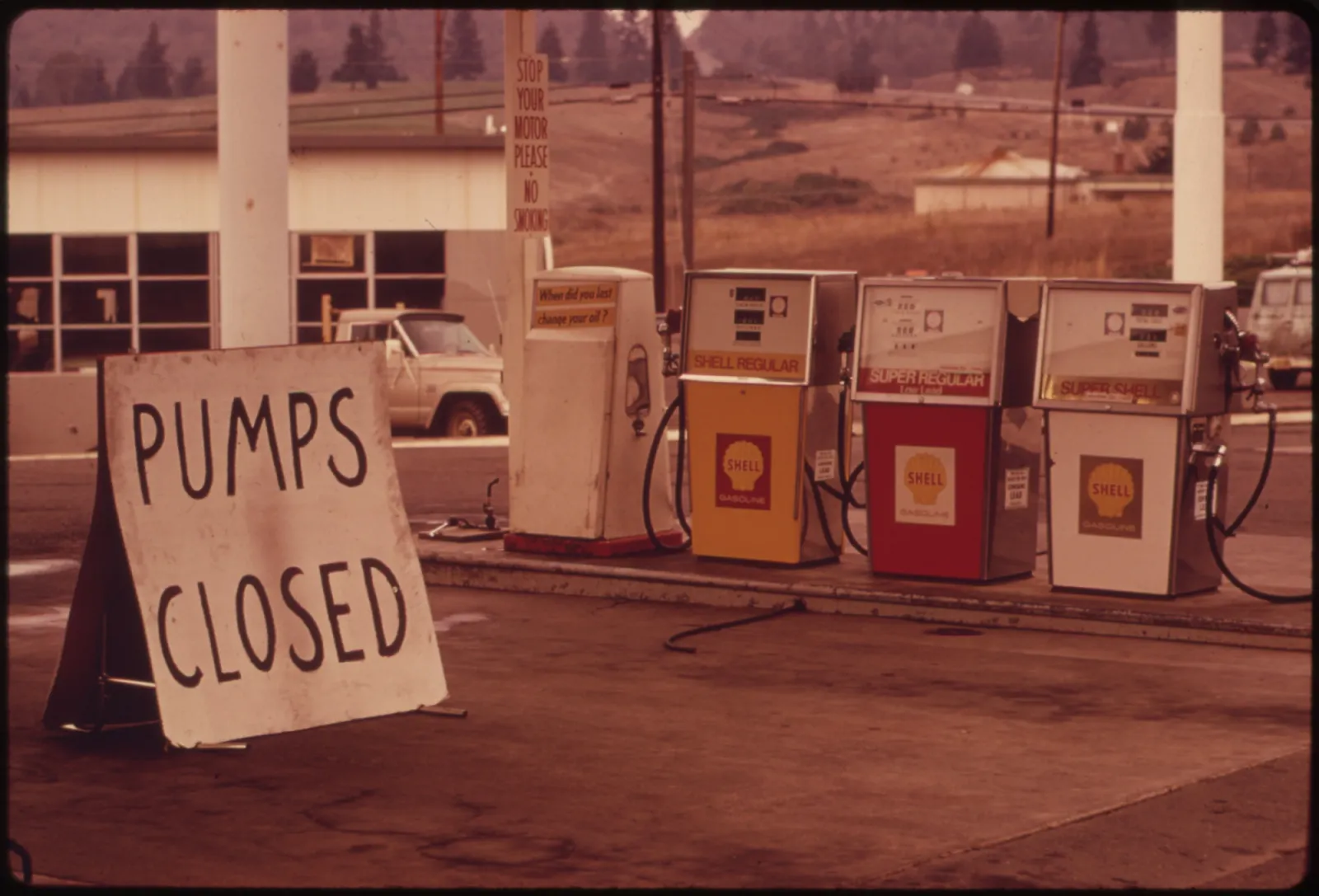

1973

L’OPEP et la première vague de sécurisation des ressources dans les années 1970. L’ascension de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) dans les années 1970 marque un tournant majeur dans l’affirmation de la souveraineté des pays du Sud sur leurs ressources, remettant en cause la domination occidentale par la nationalisation des industries pétrolières. Le choc pétrolier de 1973, la nationalisation du cuivre au Chili en 1971, et les craintes croissantes de raréfaction des ressources conduisent les États-Unis à lancer des politiques de sécurité énergétique, telles que le « Project Independence » de Nixon ou les mesures de Carter. Ces stratégies reprennent des dispositifs hérités de la Seconde Guerre mondiale, notamment le stockage stratégique de minéraux comme le lithium. Les projets contemporains d’un « OPEP du lithium » font écho à cette première ruée vers les frontières extractives, fondatrice du capitalisme global.

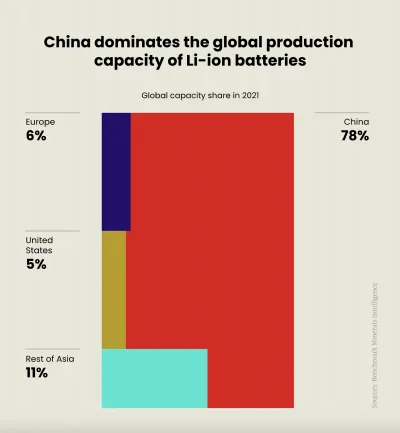

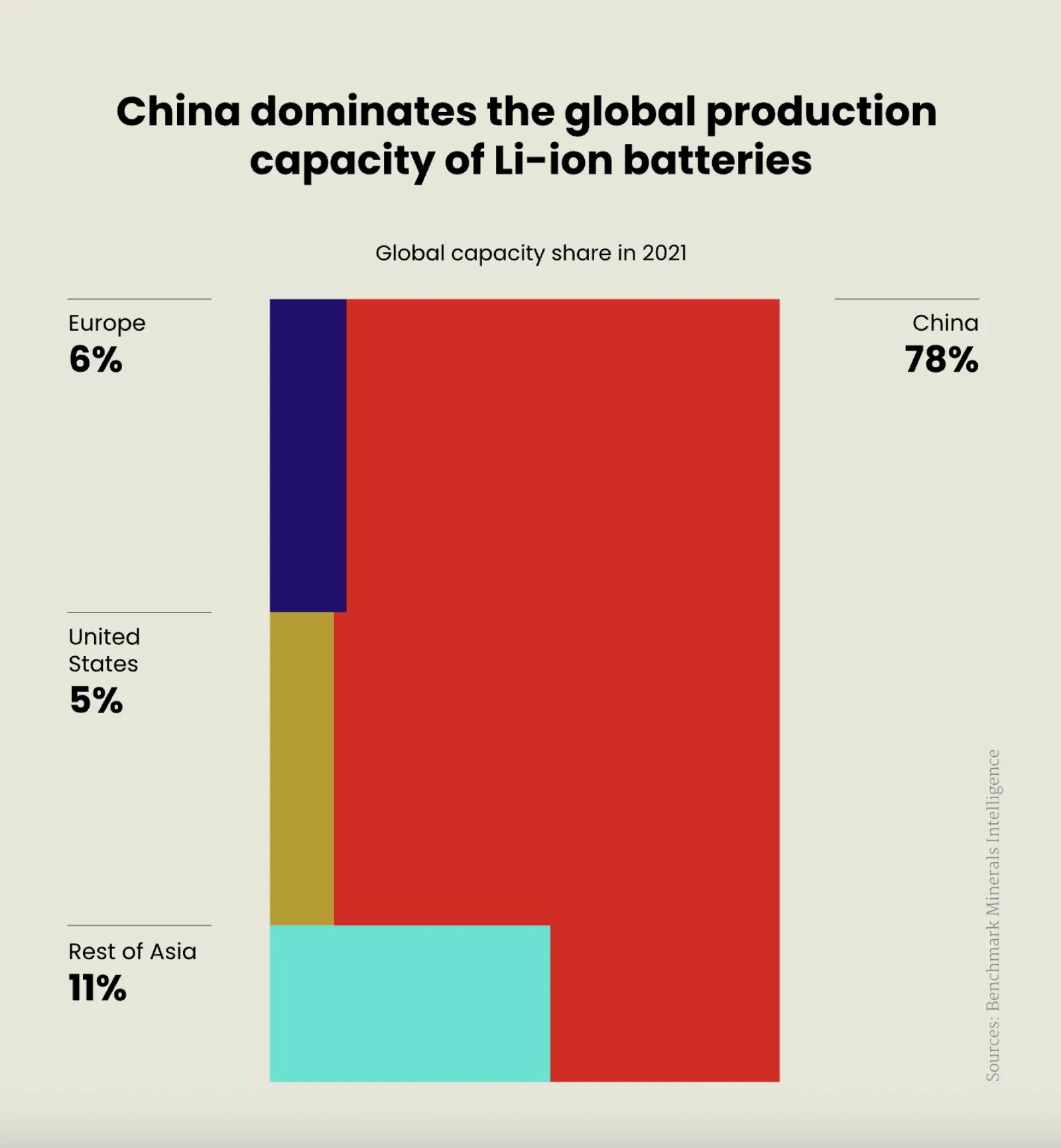

2008

Le boom des matières premières : la sécurité des ressources à l’ère de la crise de 2008. Le boom des matières premières autour de 2008, porté par l’industrialisation rapide de la Chine, ravive les inquiétudes du Nord global face à sa dépendance aux ressources dans un contexte de crise financière. Tandis que les États-Unis subissent les conséquences du krach et que naissent des mouvements comme Occupy, les pays exportateurs de ressources profitent de la demande mondiale. Les terres rares — essentielles aux technologies vertes — deviennent un enjeu stratégique majeur, la Chine contrôlant plus de 70 % de la production. Bien que ces ressources ne soient pas géologiquement rares, leur extraction entraîne de lourds dégâts environnementaux et sanitaires, particulièrement en Chine, où l’absence de régulation conduit à une contamination massive des sols et à la prolifération de « villages du cancer ».

2018

La sécurité des ressources sous le premier mandat de Trump. En 2018, l’administration Trump élargit la définition des « minéraux critiques » et allège les régulations pour relancer l’extraction nationale, en particulier du lithium. Cette orientation, ancrée dans un nationalisme économique, associe politique minérale, sécurité nationale et relance industrielle. Des décrets exécutifs et des propositions législatives, comme l’American Mineral Act de la sénatrice Lisa Murkowski, présentent la dépendance vis-à-vis des importations chinoises comme une menace stratégique. Même des responsables comme Francis Fannon, alors secrétaire adjoint à l’Énergie, mettent en avant les enjeux éthiques et écologiques liés à l’extraction à l’étranger, plaidant pour un approvisionnement « allié » afin de garantir la crédibilité de la transition énergétique.

2021-2024

La politique industrielle de Biden pour une domination verte. L’administration Biden reprend et amplifie les politiques minières initiées sous Trump, en les réorientant vers les objectifs de transition écologique. Un rapport sur les chaînes d’approvisionnement publié en 2021 propose une stratégie de filière lithium intégrée — de l’extraction au recyclage — appuyée par la loi sur la production de défense et des financements publics massifs. La loi sur les infrastructures (2021), l’Inflation Reduction Act (IRA) et le CHIPS and Science Act (2022) allouent plusieurs centaines de milliards de dollars à la relocalisation industrielle, tout en imposant des règles strictes sur la provenance des composants pour véhicules électriques. En 2024, Biden augmente fortement les tarifs douaniers sur les batteries, véhicules électriques et minéraux chinois, associant transition énergétique et compétition géopolitique, au risque de brouiller la frontière entre action climatique et protectionnisme.

2025

Trump 2.0. Depuis son retour à la Maison-Blanche en janvier 2025, Trump a relancé une stratégie offensive en matière de minéraux critiques. Le décret 14241 invoque la loi sur la production de défense pour accélérer l’exploitation sur le sol américain. Le décret 14272 ordonne une enquête sur les risques liés aux importations de minéraux transformés, prélude à de potentielles sanctions commerciales. Un troisième décret promeut l’exploitation offshore des grands fonds marins. En mai 2025, dix nouveaux projets miniers sont intégrés au programme FAST-41 de simplification des procédures. Cette stratégie, qui vise l’autonomie minérale des États-Unis et leur domination sur les matériaux stratégiques, s’accompagne paradoxalement d’un désengagement des investissements renouvelables.

1979

Dix jours après le début de la crise occasionnée par la prise d’otages à l’ambassade américaine de Téhéran, le président Jimmy Carter promulgue l’Executive Order 12170, qui impose la saisie de tous les avoirs du gouvernement iranien détenus aux États-Unis, soit la gelée de plus de 8 milliards de dépôts bancaires, de réserves d’or et d’autres biens. Un embargo commercial est également décrété. Cette mesure est levée en janvier 1981 dans le cadre des accords d’Alger, qui constituent un règlement négocié contre une libération des otages. Les relations diplomatiques entre les deux pays sont formellement interrompues depuis avril 1980.

1983

Les sanctions s’étendent au domaine militaire dans le contexte de la guerre Iran-Irak (1981-1988). Ronald Reagan lance l’Opération Staunch, qui impose un embargo sur les armes, y compris sur les pièces détachées de production américaine. L’affaire Iran-Contra révèlera que les ventes d’armes ont secrètement perduré, via Israël, dans le double but d’obtenir la libération de sept otages américains détenus au Liban et de dégager un excédent budgétaire afin de fournir du matériel militaire aux insurgés nicaraguayens Contra, soutenus par Reagan.

1995-1996

En 1995, Bill Clinton interdit aux entreprises américaines de procéder à la supervision, à la gestion et au financement de l’exploitation des ressources pétrolières situées en Iran. Son administration bloque à nouveau toute activité commerciale entre les deux pays. L’année suivante, le Congrès américain adopte la loi dite d'Amato-Kennedy, censée mettre un terme à l'acquisition d'armes de destruction massive et au soutien au terrorisme de l'Iran et de la Lybie. Les diverses sanctions incluses dans la loi affectent également les opérateurs économiques internationaux. Deux ans plus tard, suite à un compromis négocié avec l’UE, les sociétés européennes seront temporairement exonérées de ces sanctions. Suite à l’élection du réformiste Mohammad Khatami en 1997, certaines de ces mesures sont aussi assouplies.

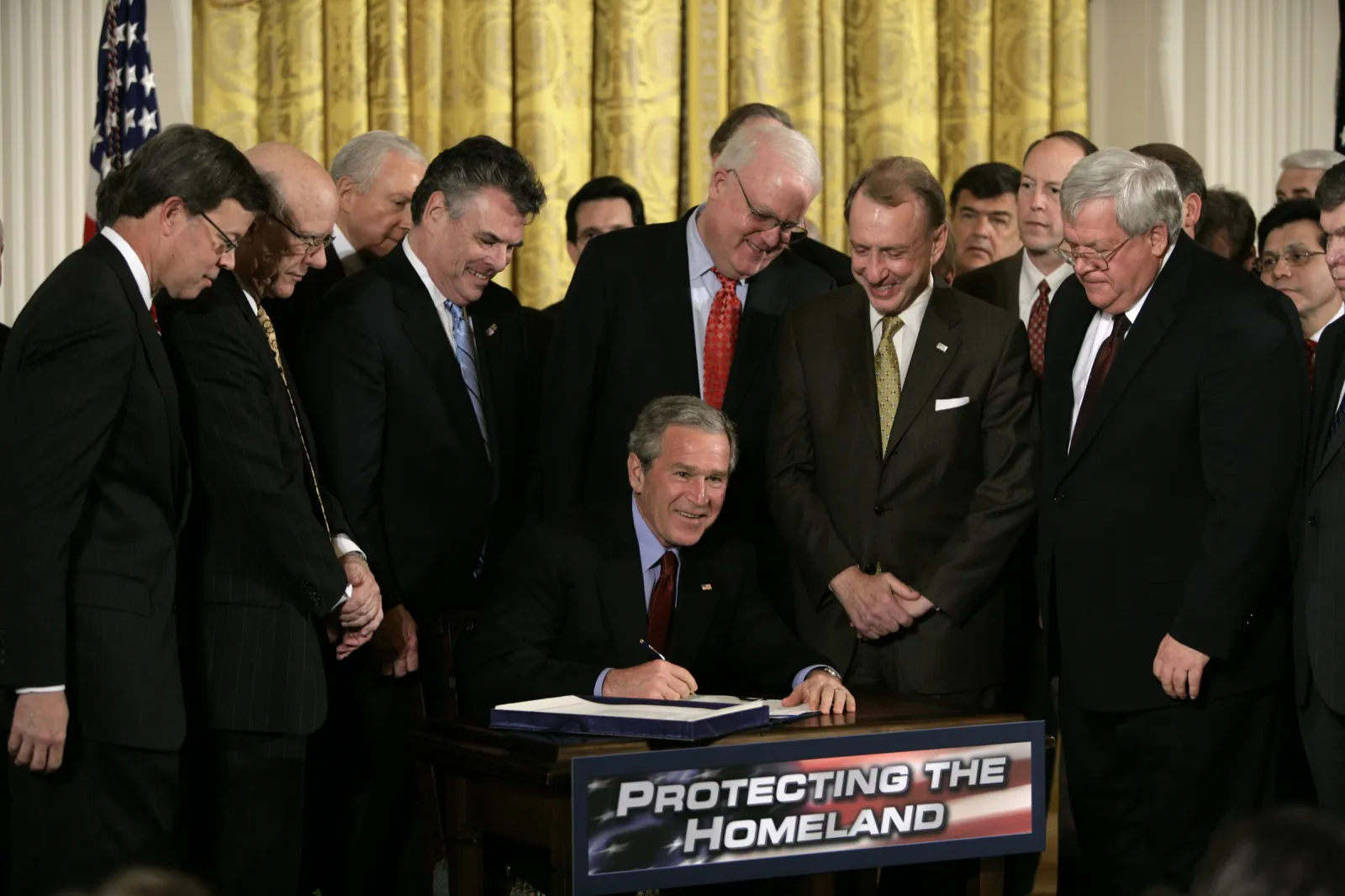

2004-2006

G.W. Bush impose des sanctions dans le domaine des publications scientifiques iraniennes, afin d’entraver la recherche en ingénierie nucléaire. Un nouvel Executive Order gèle également les avoirs des personnes liées au programme nucléaire iranien. Ce sont ensuite les institutions bancaires du pays qui se voient privées d’accès direct au système financier américain. Une liste de personnes physiques et morales indésirables est établie par le Trésor. Celles-ci sont ajoutées aux systèmes de filtrage automatisés utilisés par de nombreuses banques internationales, et risquent également d’être sanctionnées par le Patriot Act.

2010-2014

Un tour de vis supplémentaire est donné par Barack Obama, qui entérine le Comprehensive Iran Sanctions, Accountability, and Divestment Act, voté par le Congrès, une mesure visant à renforcer les restrictions économiques à l'encontre de l'Iran, notamment par l'interdiction d'importer divers produits d'origine iranienne, et via un autre paquet de sanctions financières imposant des amendes record de plusieurs milliards de dollars à certaines grandes institutions bancaires des places européennes.

2018-2019

Donald Trump impose une salve de mesures à l’intitulé explicite : le Countering America's Adversaries Through Sanctions Act. Les sanctions levées dans le cadre de l'accord nucléaire signé à Vienne en 2015, le Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA), sont également réintroduites. Des investisseurs chinois, britanniques, et émiratis sont sévèrement pénalisés pour leurs activités en Iran. Par le biais du Trésor, la Maison Blanche bloque les transactions avec les secteurs iraniens du fer, de l'acier, de l’aluminium et du cuivre et s’en prend directement au guide suprême Khamenei et à son entourage, y compris à des juges et au ministre des affaires étrangères Mohammad Javad Zarif.

2021-2024

Le retour au pouvoir de l’administration démocrate n’est pas synonyme de levée des sanctions trumpiennes. Au contraire, le gouvernement Biden utilise le motif de la répression des manifestations consécutives à la mort de Mahsa Amini pour faire passer de nouvelles mesures visant les organisations sécuritaires du pays telle la Police des Moeurs. D’autres sanctions sont présentées comme des réponses au développement du programme balistique iranien.

2025

À l’aube de son second mandat, Trump repart de plus belle, promettant une campagne de “pression maximale” sur l’Iran. Il reconduit ainsi une vague de sanctions envers le complexe militaro-industriel de Téhéran, engage des actions choc contre des personnalités en vue, allonge la liste des institutions indésirables, et s’efforce en particulier de torpiller le commerce sino-iranien.

Recevez notre newsletter bi-mensuelle

Parce que résister à la droitisation du monde impose d'abord d'en prendre la mesure.