Variété des extrêmes droites

L’essor global des extrêmes droites s’accompagne de la structuration d’une véritable internationale brune, avec ses lieux de rencontre réguliers et ses intellectuels organiques. Il convient toutefois de ne pas négliger les différences entre plusieurs grandes familles : car ils ont beau croiser leurs expériences, s’emprunter des morceaux de programmes ou parfois se ranger derrière un même candidat, les promoteurs d’un état social financé par des tarifs douaniers et purgé de ses bénéficiaires allogènes ne se confondent pas avec les « tronçonneurs » libertariens des administrations publiques. Pareillement, les nostalgiques des hiérarchies traditionnelles ne partagent pas forcément les priorités des défenseurs d’un peuple supposément méprisé par des élites arrogantes.

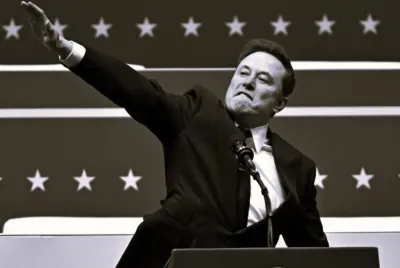

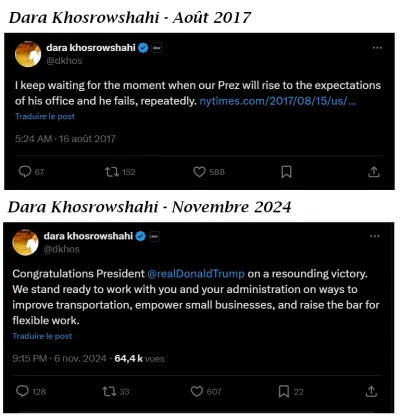

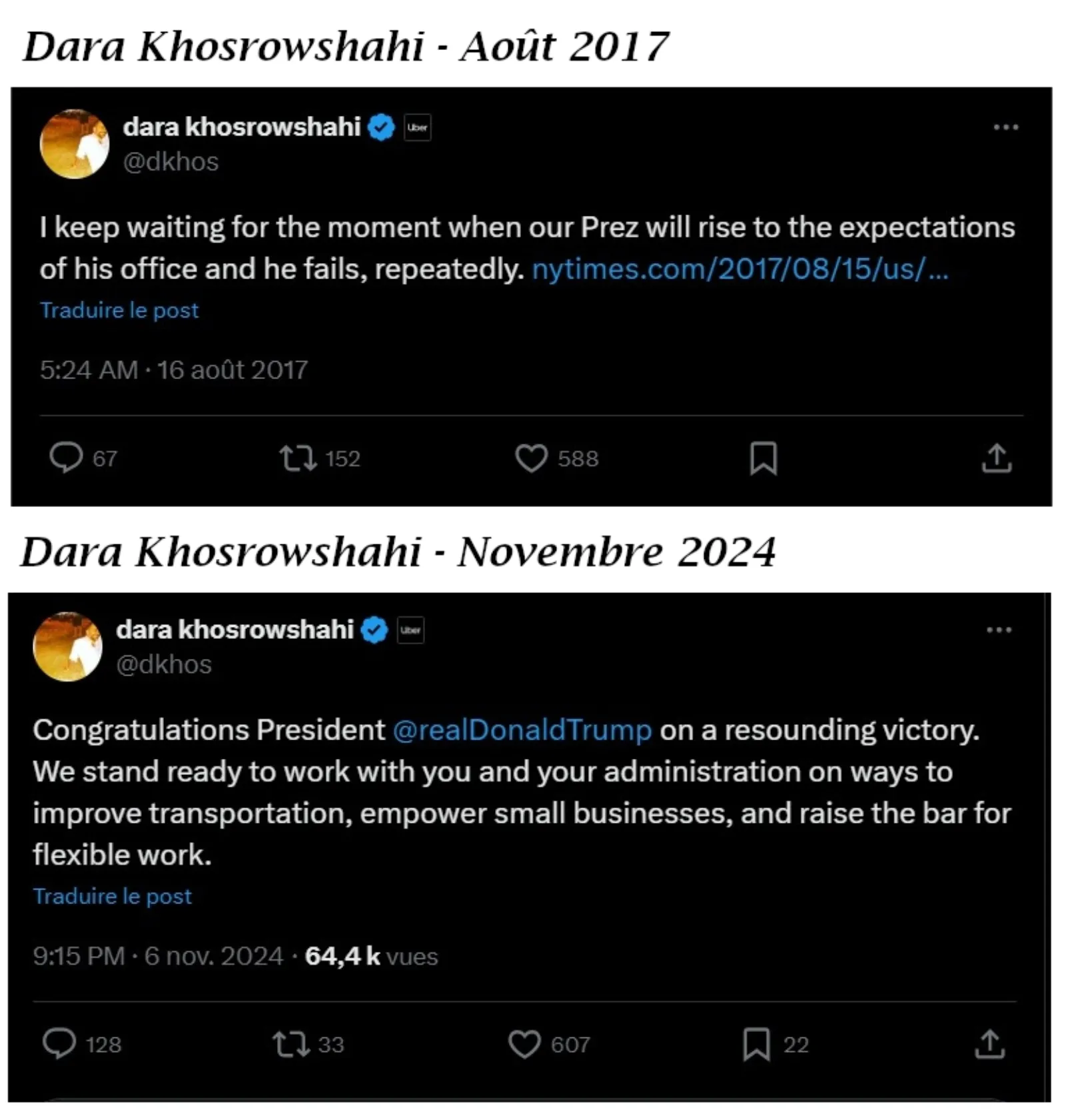

Sans doute la promesse d’une régénérescence de la nation fondée sur le tri et l’épuration rassemble-t-elle la plupart des formations émargeant à la droite de la droite. Pour autant, force est de reconnaître que les critères de sélection peuvent eux aussi varier, d’un pays et d’une sensibilité à l’autre. Il arrive en effet que les minorités d’origine étrangère ne soient pas toutes logées à la même enseigne – comme l’atteste par exemple la préférence de l’extrême droite espagnole pour l’immigration issue de l’ancien empire colonial – ou que la xénophobie entre en conflit avec le racisme – comme l’a illustré le différend entre l’aile nativiste de MAGA et les oligarques de la tech ralliés à Donald Trump, à propos des visas à accorder aux ingénieurs venus d’Asie.

En outre, il est nécessaire de différencier les imaginaires d’extrême droite en fonction de l’importance qu’y revêt la justification religieuse de leurs programmes, et du rôle qu’ils accordent à l’agitation de phobies relatives au genre et à la sexualité. Ainsi constate-t-on qu’en France, le Rassemblement national peut chercher à légitimer son islamophobie en arborant son allégeance à la laïcité et en fustigeant le traitement que la religion musulmane réserve aux femmes et à l’homosexualité. Mais il en va autrement de l’autre côté des Alpes, où le trouble dans les rapports de genre et les dommages censément infligés à la masculinité par le féminisme et le militantisme LGBTQI+ figurent en bonne place dans les paniques morales attisées par les postfascistes.

Enfin, la conquête du pouvoir d’État par l’extrême droite ne s’opère pas partout selon les mêmes modalités : là où le bipartisme est la norme, comme aux États-Unis ou au Royaume Uni, elle procède avant tout de la capture de vieux partis conservateurs par des courants autoritaires, nativistes ou/et libertariens. En revanche, dans les pays où le champ politique est plus fragmenté, ce qui est généralement le cas au sein de l’Union européenne, l’entrée des membres de l’internationale réactionnaire dans les gouvernements passe le plus souvent par la formation de coalitions entre formations néolibérales et illibérales.

En dépit de leur conscience aiguë d’appartenir à une grande famille et de leur disposition à mutualiser leurs ressources, les partis d’extrême droite ne sont donc pas tous taillés sur le même patron. Il importe par conséquent d’analyser leur variété, sur le plan doctrinal comme en termes de stratégie électorale. L’enjeu d’un tel examen est d’observer comment ils s’adaptent à la spécificité des champs politiques nationaux où ils s’implantent, mais aussi de comprendre comment la manière dont ils gèrent leurs divergences participe de leur mode de croissance.

L’Italie, orpheline de l’antifascisme

Propos recueillis le 13 Octobre 2025

“Les mouvements auxquels on a affaire aujourd'hui en Italie, le berceau du fascisme, n’ont jamais disparu. Ça ne sert à rien de parler de retour du fascisme, il a toujours été là.”

La Fabrique du déni

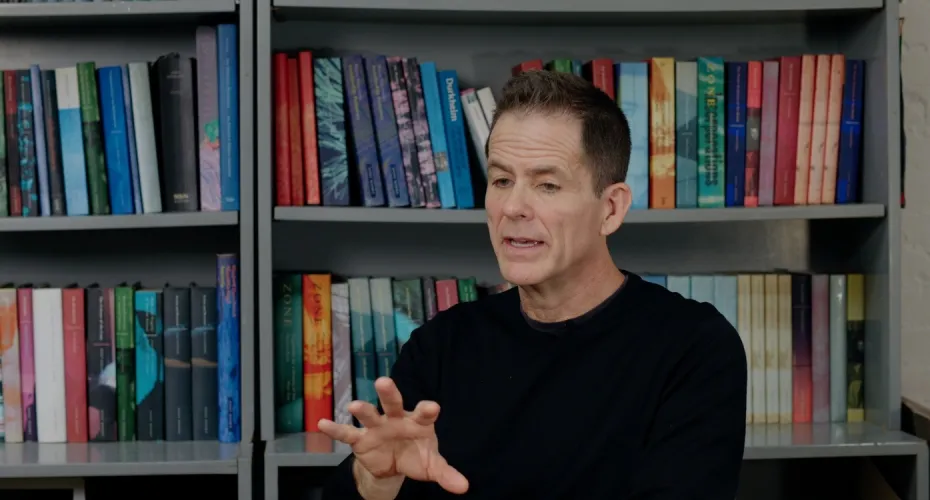

Propos recueillis le 24 Septembre 2025

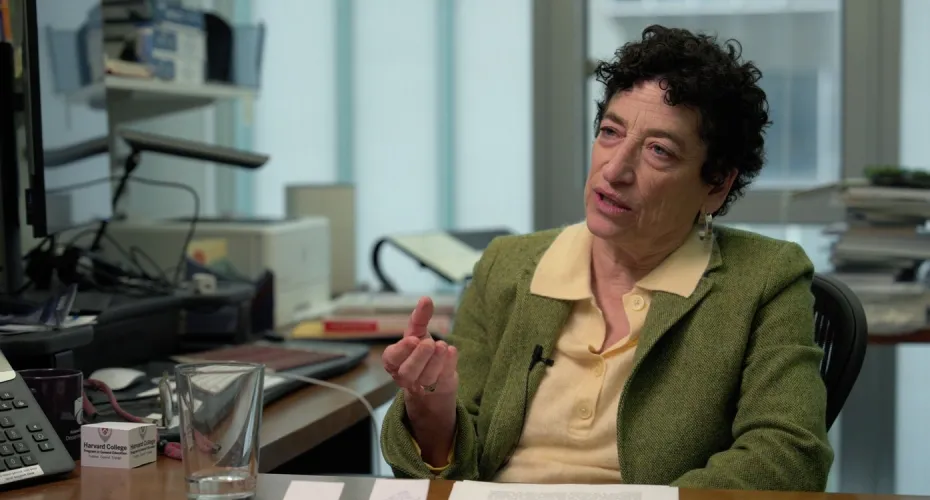

“Si vous supprimez les agences qui jouent un rôle crucial dans la mesure du changement climatique, vous n’avez même plus besoin de nier la science. Vous la détruisez, tout simplement. Il y a quelque chose de particulièrement agressif et tragique dans ce glissement vers un territoire orwellien.”

LE LABORATOIRE ARGENTIN

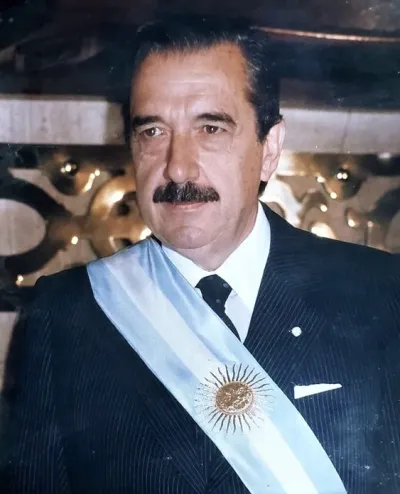

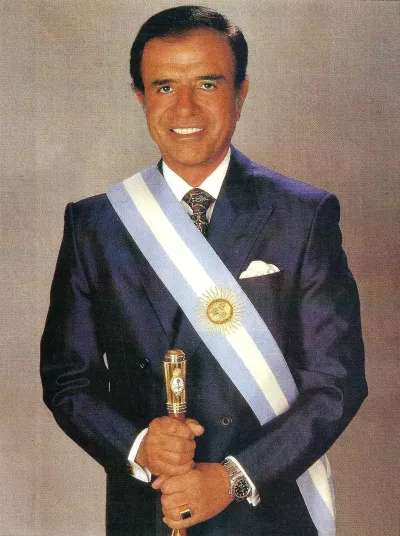

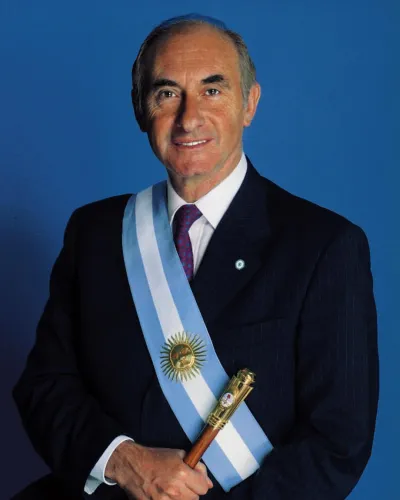

Propos recueillis le 01 Avril 2025

"Javier Milei s'est présenté comme le résultat final de la crise de représentation du système."

Conservatisme Révolutionnaire

Propos recueillis le 14 Mars 2025

« Il y a toujours eu une forme d’anti-capitalisme d’extrême-droite, c’est vrai de toutes les extrêmes-droites. Ce qui est propre à la version américaine, c’est qu’il y a en son sein un courant profondément libertarien, fondamentalement attaché à l’idée des libres marchés. Cela produit un type particulier d’anti-capitalisme, ou de pseudo anti-capitalisme, parce qu’ils ne s'attaquent qu'à une faction spécifique du capitalisme au profit d’une autre : la leur. »

De la Post-Démocratie en Amérique

Propos recueillis le 23 Février 2025

“La race a toujours été utilisée, dans la politique américaine, comme un bélier contre tout bien public, contre tout élan redistributif, contre toute idée de liberté collective ou sociale. Si vous attaquez avec la race, et que vous dites que ce que vous faites, c'est protéger les Blancs des Noirs, alors vous finissez par protéger les capitalistes des prélèvements sociaux.”

NÉOLIBÉRALISME TARDIF

Propos recueillis le 01 Février 2025

“Si on considère le néolibéralisme comme un projet continu pour protéger le capitalisme de la démocratie, alors les ennemis qui menacent le capitalisme se transforment d’une décennie à l’autre.”

Portraits

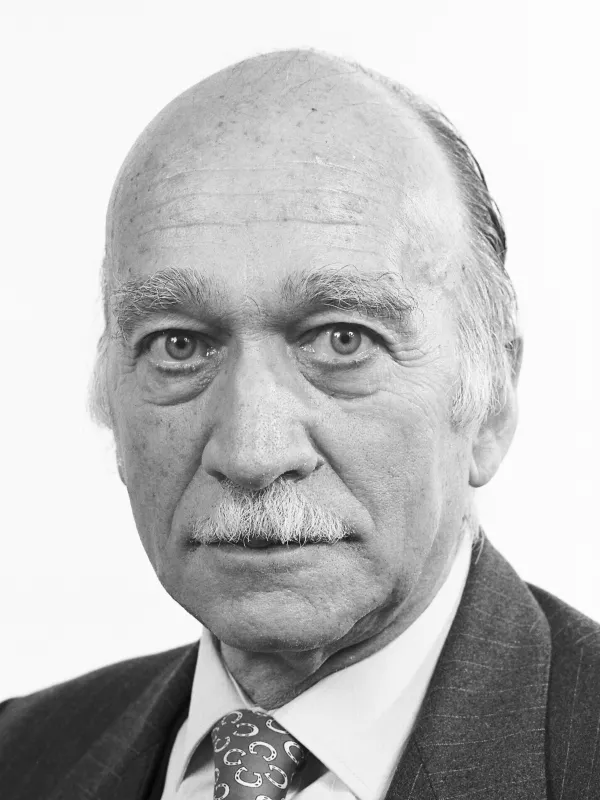

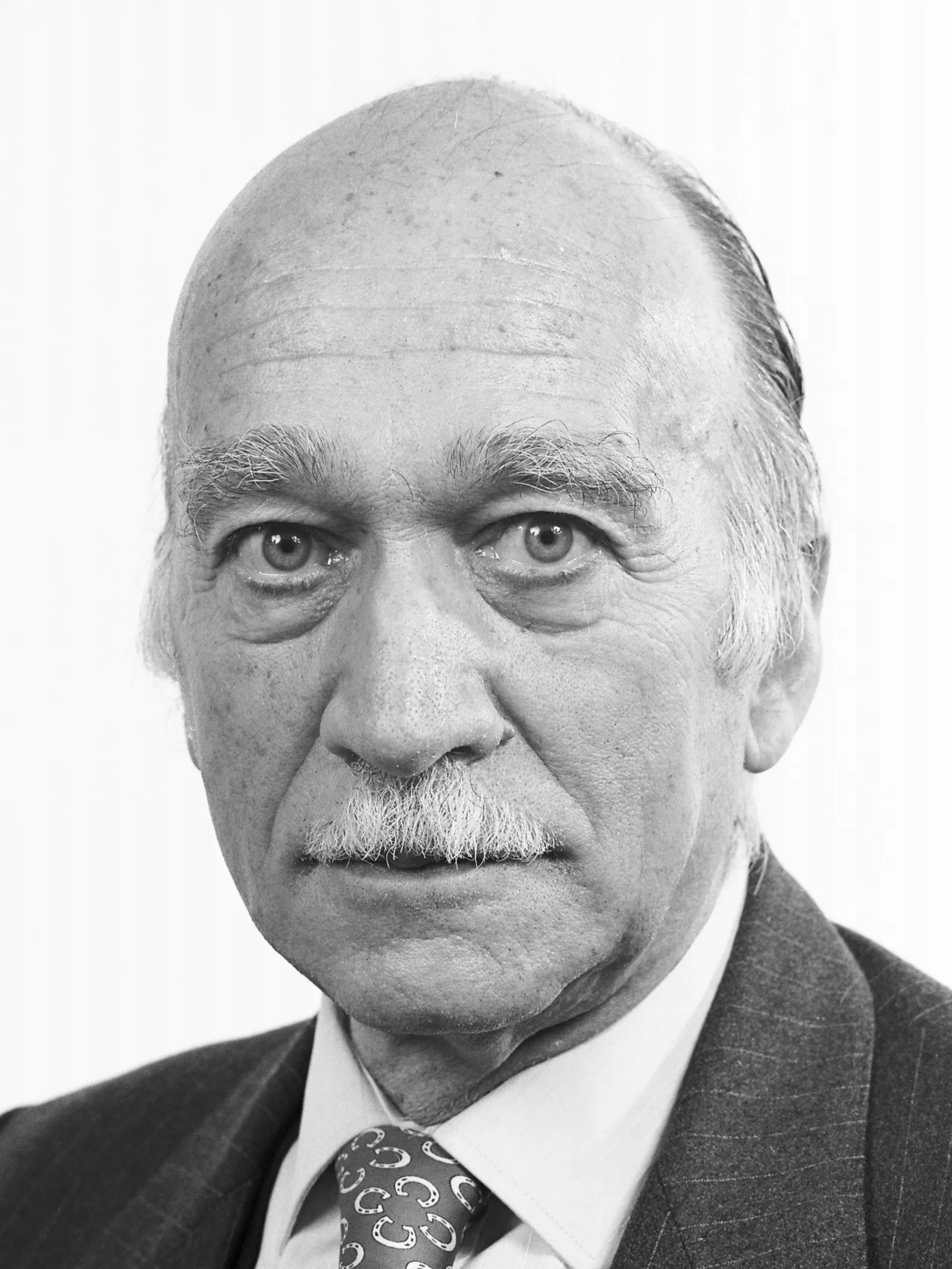

Giorgio Almirante

En 1946, lorsque des partisans et proches de Benito Mussolini fondèrent le parti néofasciste "Movimento Sociale Italiano" (MSI), une flamme tricolore fut choisie comme emblème. Alors que les symboles les plus manifestes du fascisme étaient plutôt le faisceau de licteurs ou l’aigle impérial, Giorgio Almirante, l’un des co-fondateurs qui deviendra président de longue date du MSI, aurait vu en la flamme une image forte : l’esprit de Mussolini s’échappant de son cercueil. Il réussit à l’imposer pour galvaniser ses troupes et graver dans leurs esprits l’idée que le fascisme devait rester "le but ultime" (‘il traguardo’) du mouvement qu’il avait contribué à lancer.

Celui qui avait été durant la guerre un théoricien du racisme et un propagandiste des "lois raciales" antisémites, affirma ainsi éhontément durant toute sa carrière de député parlementaire et jusqu’à sa mort en 1988 que son Movimento Sociale Italiano avait été pensé comme un parti de "fascistes dans une démocratie". Son ambition n’était en somme que d’adapter une ancienne cause à la réalité des temps nouveaux. Répondant en 1982 à une exhortation du fondateur du parti radical italien Marco Pannella de préciser le rapport de son parti à l’héritage fasciste, Almirante précisa ainsi : "[le MSI] représente le fascisme comme liberté, et non comme régime — c’est à dire comme mouvement, comme tradition sociale, comme synthèse de valeurs".

Sous la conduite d’Almirante, le MSI fut farouchement anticommuniste et travailla d’arrache-pied à une alliance avec la droite monarchiste rétive à tout compromis avec l’"Arc constitutionnel". Le parti continua à être impliqué dans divers complots de coups d’État et à fomenter des actes terroristes jusque dans les années 1980. Au cours des années 70 et 80, Giorgio Almirante activa également ses réseaux néofascistes à l’international. Il fut notamment à l’initiative de la création du Front National en France en 1972, prodiguant ses conseils aux membres du mouvement d’extrême droite Ordre Nouveau en vue de l’établissement d’un parti de "fascisme souriant".

D’abord critique et doubleur de cinéma, Almirante s’impliqua ensuite dans le journalisme politique. Il devint bientôt éditeur du journal Difesa della Razza (‘Défense de la race’) et signa en 1938 le Manifesto della razza (‘Manifeste sur la race’) qui énonçait les mesures racistes appliquées par Mussolini. Le scribe prit ensuite du galon en Sardaigne et en Libye, où il participa à la Campagne d’Afrique du Nord. Lors de l’établissement de la Repubblica Sociale Italiana en 1943, cet État fantoche, vassal du troisième Reich, Almirante suivit le Duce à Salò, ce qui lui valut le poste de chef de cabinet du "ministère de la Culture populaire" présidé par Fernando Mezzasoma durant les deux dernières années de la guerre. C’est alors qu’il exigea des siens qu’ils se préparent à un "affrontement physique" avec les partisans et qu’il s’engagea lui-même activement dans cette contre-résistance, du côté les Alpes lépontines et en Toscane.

Lors de la création du MSI en 1946, Almirante installa le siège du parti à la Via della Scrofa 39, qui deviendra plus tard une adresse mythique de la droite italienne, au même titre que la rue des Botteghe Oscure pour les communistes, Piazza del Gesù pour les démocrates-chrétiens, et Via del Corso pour les socialistes. Outre le bureau de la direction, s’y trouvait également la rédaction du journal "Il Secolo", sorte d'organe central des néofascistes. Silvio Berlusconi avec Forza Italia puis Giorgia Meloni et ses Fratelli d'Italia y prirent plus tard leurs quartiers. Figure de proue de l’extrême-droite italienne durant la Première République, Almirante bénéficie depuis le tournant du siècle d’une nouvelle vie posthume comme idole des néofascistes transalpins. Sous la houlette de Berlusconi, lorsque s’amorce la restauration de l’héritage et des monuments fascistes en Italie, certaines communes iront même jusqu’à rebaptiser des rues en l’honneur de Giorgio Almirante et d’autres figures éminentes du fascisme historique. Plus récemment, Almirante fut aussi célébré par Meloni, laquelle revendiqua dans son autobiographie Io sono Giorgia (‘Giorgia Meloni - Mon itinéraire’ en français), publiée en 2021, avoir "pris le relai de Giorgio Almirante", son idole politique de longue date.

Marc Andreessen

Né en 1971, Marc Andreessen est un ingénieur logiciel et un investisseur de la Silicon Valley. En 1993, il développe, avec Eric Brina, NCSA Mosaic, le premier navigateur à intégrer des images, et fait exploser la popularité du World Wide Web. En 2009, après avoir œuvré au développement d’un certain nombre de logiciels à succès, Andreesen cofonde avec Ben Horowitz le fonds de capital-risque Andreessen Horowitz, communément appelé a16z dans la Silicon Valley. Grâce à un investissement de 4,5 milliards de dollars réalisé en 2022, a16z est actuellement le plus grand bailleur de fonds de la crypto-industrie.

Andreessen se décrit lui-même comme un libertarien et un « techno-optimiste ». En octobre 2023, il publie le « Manifeste techno-optimiste » sur le site web d'a16z, dans lequel il présente sa vision d’un avenir rendu possible grâce à la technologie. Malgré des déclarations inclusives - « Nous pensons que la technologie est universaliste. La technologie ne se soucie pas de votre appartenance ethnique, race, religion, origine nationale, sexe, sexualité, opinions politiques, taille, poids, cheveux ou absence de cheveux » - son manifeste célèbre surtout l'avènement d'un monde dans lequel la technologie et les marchés non réglementés offriront des opportunités à tous.

Grand promoteur des enclaves protégées de toute forme de démocratie dont parle Quinn Slobodian dans Le Capitalisme de l’apocalypse, Andreessen réalise son rêve libertarien en contribuant à fonder Próspera avec Peter Thiel et Sam Altman, le PDG d'OpenAI. Située au Honduras, Próspera est une ville privée où les entreprises échappent aux réglementations et peuvent prospérer librement.

Aux côtés d’Horowitz, Andreessen a joué un rôle clé dans le changement progressif d'allégeance politique de la Silicon Valley en faveur du Parti républicain. S'il n'occupe pas de poste au sein de l'administration Trump, Andreessen a tout de même été déterminant dans l'élaboration de Trump 2.0. Il a notamment été très impliqué dans la sélection des candidats assignés à la mission de réduction des programmes et de licenciement du personnel du Département de l’Efficacité Gouvernementale (DOGE). Avant l'élection présidentielle de 2024, Andreessen était l'un des principaux donateurs de la campagne de Trump au Super PAC Right for America, contribuant personnellement à hauteur de 4,5 millions de dollars et de 7 millions de dollars par l'intermédiaire d'a16z.

Howard Lutnick

Howard Lutnick est le secrétaire au Commerce de Trump. Suite à sa confirmation, il a quitté son poste de PDG de la banque d’investissement Cantor Fitzgerald et de l’entreprise de service financier BGC Group. Lutnick est un fervent défenseur des cryptomonnaies et Cantor Fitzgerald est la banque de Tether, le plus important stablecoin au monde.

Contributeur majeur à la campagne de Trump, le secrétaire au Commerce connaît le président américain depuis de nombreuses années, ayant même participé à une saison de The Celebrity Apprentice en 2008. Lutnick qualifie sa relation de longue date avec Donald Trump de “superpouvoir”. Connu pour sa loyauté sans faille envers son patron, on lui prête également d’avoir inspiré certaines des idées les plus extravagantes de Trump, dont la prise de contrôle du canal de Panama et la création d'un visa “Gold Card” qui accorderait aux étrangers - même s'ils ne sont pas Afrikaners - le statut de résident légal aux Etats-Unis pour la somme de 5 millions de dollars.

En tant que secrétaire au Commerce, Howard Lutnick - qui en veut à Scott Bessent d'avoir obtenu le poste qu'il convoitait - a été, aux côtés de Peter Navarro, le plus ardent défenseur des tarifs douaniers célébrés par Donald Trump comme l’instrument de la “libération”. La manière dont il a soutenu le combat de son patron pour un “commerce équitable” rappelle néanmoins ”l'histoire du chaudron emprunté” de Sigmund Freud : un homme accusé par son voisin de lui avoir rendu son chaudron endommagé prétend d'abord qu'il n'était pas endommagé lorsqu'il l'a rendu, ensuite qu'il était déjà endommagé lorsqu'il l'a emprunté, et enfin qu'il ne l'a jamais emprunté. De même, Lutnick a successivement (1) nié que les droits de douane augmenteraient les prix pour les consommateurs américains, (2) affirmé qu'une période d'inflation, voire une récession, étaient des sacrifices inévitables, et (3) que la plupart, si ce n’est tous les partenaires des États-Unis, concluraient bientôt un accord avec l'administration Trump, ce qui rendrait les droits de douane inutiles.

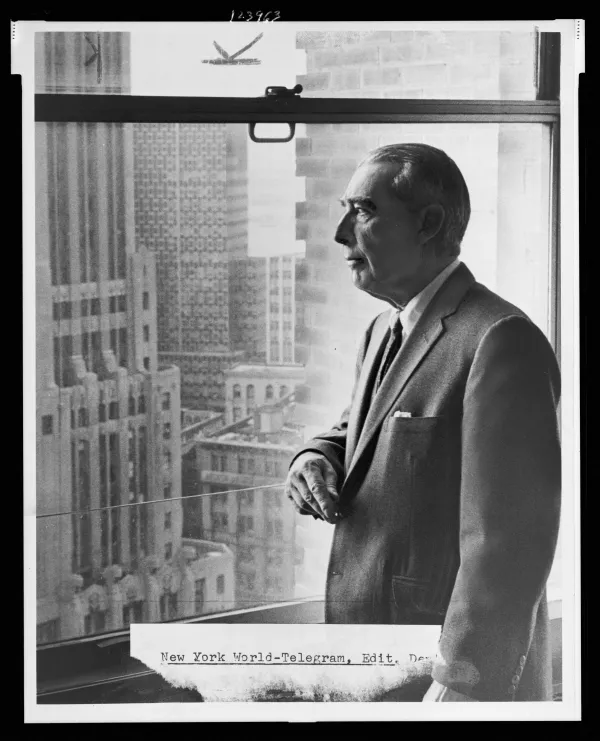

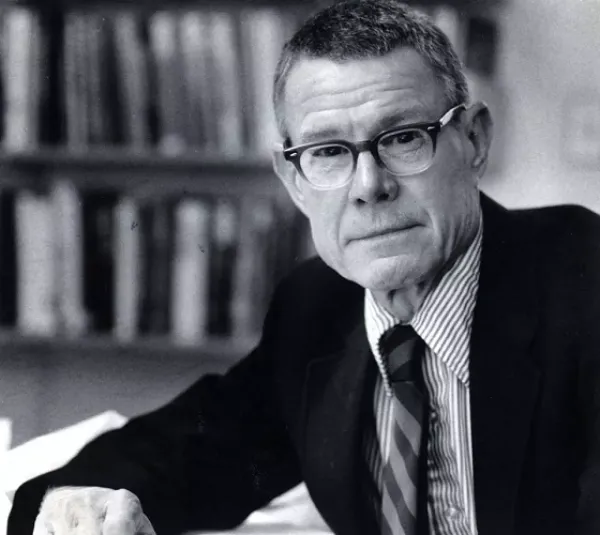

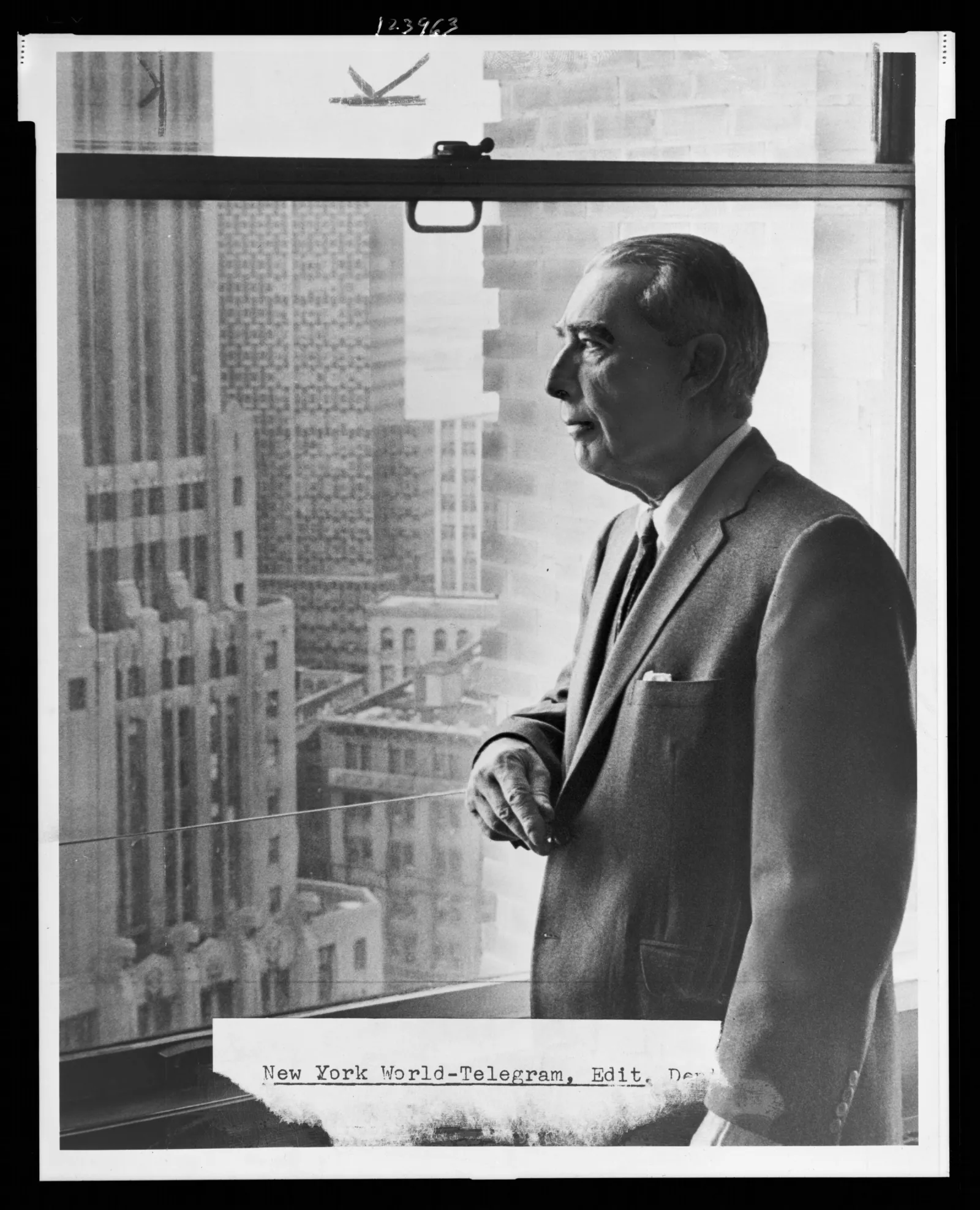

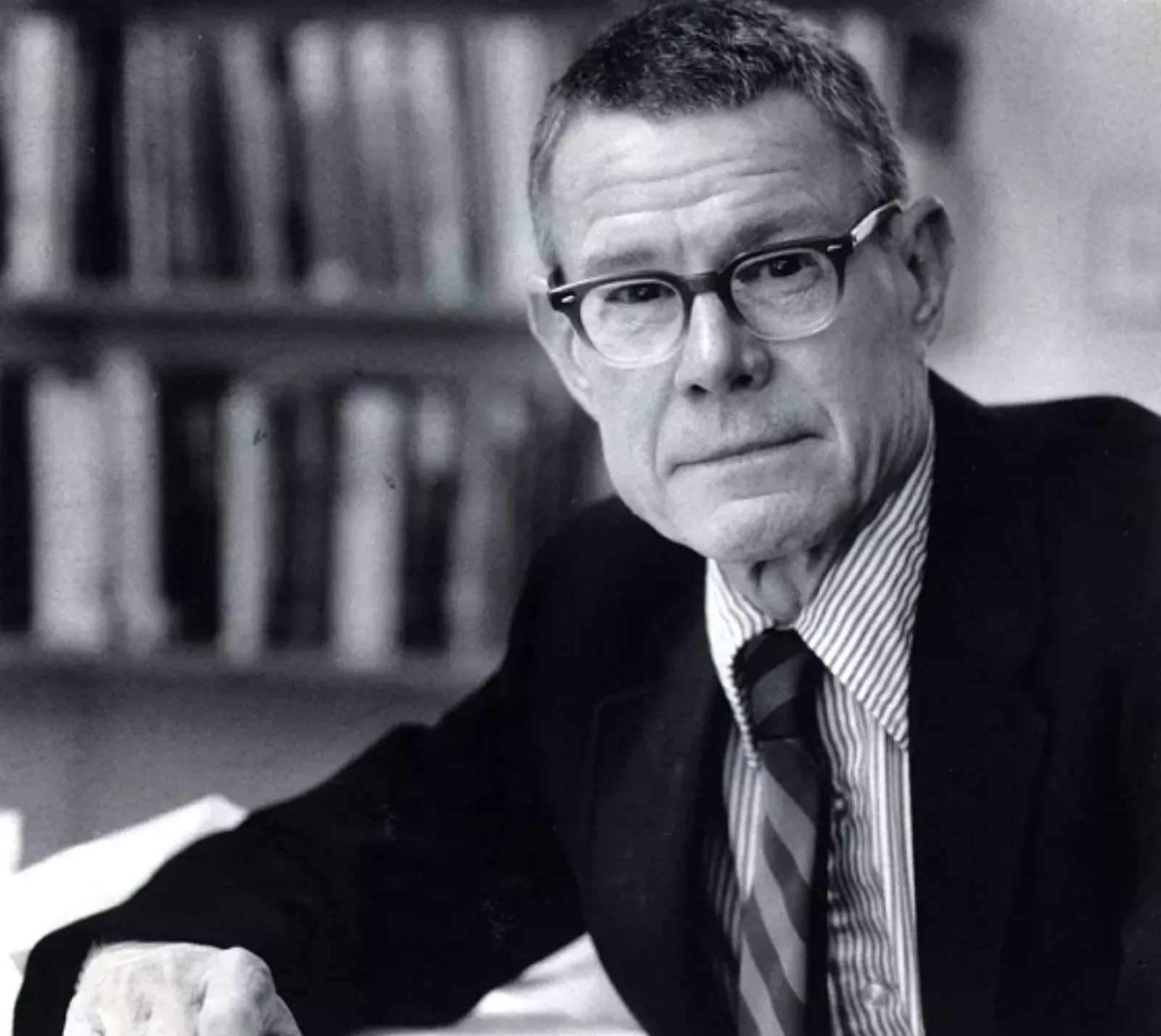

Adolf Berle

En 1943, un portrait que The New Yorker consacrait à Adolf Berle s’achevait par ces mots : “Tracer l’avenir du monde est une lourde tâche, mais Berle donne à nombre d’observateurs l’impression d’en être capable1.”

Né à Boston en 1895, celui qui allait devenir l’une des figures centrales du premier Brain Trust de Franklin Roosevelt se distingue très tôt par ses dons précoces. Entré à Harvard à 14 ans, il y obtient son diplôme de droit à 21 ans. Après la Première Guerre mondiale, il rejoint la délégation américaine à la Conférence de paix de Paris, où il fait la connaissance de John Maynard Keynes. À l’instar de l’économiste britannique, il est profondément choqué par les termes des traités issus des négociations et exprime publiquement sa désapprobation. De retour aux États-Unis, il exerce la profession d’avocat d’affaires, collabore régulièrement à des revues libérales telles que The Nation et The New Republic et débute, en 1927, l’enseignement du droit des sociétés à l’université Columbia.

À la suite du krach de 1929, Berle s’engage dans ce qui allait constituer son principal projet intellectuel : The Modern Corporation and Private Property, coécrit avec l’économiste Gardiner Means et publié en 1932. Dans cet ouvrage devenu une référence, Berle et Means analysent les transformations structurelles du capitalisme américain en cours. Ils montrent comment la domination des “barons voleurs” — Andrew Carnegie, Thomas Edison, John D. Rockefeller, J.P. Mellon — a cédé la place à la montée en puissance des sociétés anonymes cotées en bourse. Ces entreprises, tout aussi puissantes que les anciens trusts, n’étaient désormais plus contrôlées par leurs fondateurs tout-puissants, ni, à proprement parler, par des propriétaires identifiables. Chacune comptait des myriades d’actionnaires — plus de 500 000 pour American Telephone and Telegraph —, si bien que le pouvoir effectif était désormais exercé par leurs dirigeants et administrateurs salariés. Cette dissociation inédite entre propriété et pouvoir constituait, selon Berle et Means, une rupture historique majeure dans l’évolution du capitalisme.

A leurs yeux, le fait que l’économie américaine soit gouvernée par des dirigeants largement soustraits à toute responsabilité directe suscitait d’évidentes inquiétudes. Toutefois, ni Berle ni son coauteur ne préconisaient un retour au capitalisme des propriétaires : ils ne partageaient ni la nostalgie de Joseph Schumpeter pour l’âge des capitaines d’industrie autocratiques, ni la conviction du juge Louis Brandeis selon laquelle le démantèlement des grandes entreprises au moyen de la législation antitrust constituait la seule voie de régulation. La question, pour eux, n’était pas de restaurer les privilèges du capital privé - qu’il soit détenu par des magnats ou des petits entrepreneurs -, mais de mettre la puissance des grandes sociétés au service de l’intérêt général. Plutôt que de rendre du pouvoir aux actionnaires ou de fragmenter les grandes firmes, il convenait de réguler le pouvoir excessif des dirigeants. Autrement dit, tant la menace que la concentration économique faisait peser sur la démocratie que le potentiel de prospérité associé à l’expansion des grandes entreprises appelaient une intervention renforcée de l’État en faveur des travailleurs, des consommateurs et des différentes parties prenantes.

Berle fut bientôt en mesure de mettre en pratique ces principes. Après avoir rencontré Franklin Roosevelt en 1932, il joue un rôle actif dans la campagne présidentielle du gouverneur, rédigeant notamment le célèbre Commonwealth Club Address, qui définissait les orientations économiques du premier New Deal. Une fois Roosevelt installé à la Maison-Blanche, Berle décline toutefois les propositions de nomination à un poste ministériel, préférant demeurer conseiller officieux au sein du Brain Trust présidentiel. Son influence se traduit rapidement par trois réformes économiques majeures : la séparation des activités de dépôt et d’investissement bancaire (loi Glass-Steagall de 1932), la garantie fédérale des dépôts bancaires et la régulation des émissions de titres financiers des entreprises. À l’instar de Keynes, bien qu’au moyen d’instruments différents, Berle s’efforçait de contenir les déséquilibres du capitalisme ; les premières années du New Deal marquèrent à cet égard une avancée significative.

L’invalidation du National Recovery Administration par la Cour suprême réduisit néanmoins son influence directe. Il conserva toutefois un rôle important, notamment en tant que secrétaire d’État adjoint aux Affaires latino-américaines dès 1939, rédigeant en 1941 le message de déclaration de guerre adressé par Roosevelt au Congrès. Après la perte de son poste en 1944, il fut nommé ambassadeur des États-Unis au Brésil, avant de se retirer définitivement de la haute fonction publique en 1946. Il poursuivit néanmoins son activité de conseiller auprès de nombreux responsables politiques — d’Adlai Stevenson à Nelson Rockefeller et John Kennedy — et demeura un défenseur infatigable du compromis du New Deal qu’il avait contribué à forger, ainsi que, par extension, du rôle prétendument bienveillant des États-Unis dans l’ordre mondial. Cette orientation le conduisit à soutenir sans réserve les interventions impériales américaines, de l’Amérique latine au Vietnam.

Cinq ans après sa mort, en 1971, la conception de l’entreprise défendue par Berle fait l’objet d’une remise en cause décisive. Dans un article intitulé Theory of the Firm, Michael Jensen et William Meckling reprennent le diagnostic de The Modern Corporation and Private Property quant à la dissociation entre propriété et contrôle propre aux grandes entreprises modernes, qui laissait aux dirigeants une marge de manœuvre considérable. Toutefois, la solution qu’ils proposent rompt radicalement avec l’approche régulatrice de Berle et Means : au lieu de prendre pour acquis la personnalité juridique autonome des sociétés cotées et de limiter les dirigeants par la régulation fédérale, Jensen et Meckling soutiennent que ces derniers ne sont que des agents, strictement chargés de servir les intérêts des actionnaires. Abandonner la reconnaissance de l’entreprise comme entité autonome constituait, selon eux, une étape décisive vers la réconciliation de la propriété et du contrôle. De même que The Modern Corporation avait constitué un texte fondateur du New Deal, la publication de Theory of the Firm peut être interprétée comme un tournant annonciateur de notre nouvel “âge doré” et de ses nouveaux “barons voleurs”.

1 Cité par Nicholas Lemann dans « Institution Man », le premier chapitre de son ouvrage Transaction Man: The Rise of the Deal and the Decline of the American Dream (New York, Farrar Straus and Giroux, 2019). [https://business.columbia.edu/sites/default/files-efs/imce-uploads/richman_center/pdf/Nicholas%20Lemann%20_%20Berle%20%2B%20Political%20Economy%20_%202.pdf]

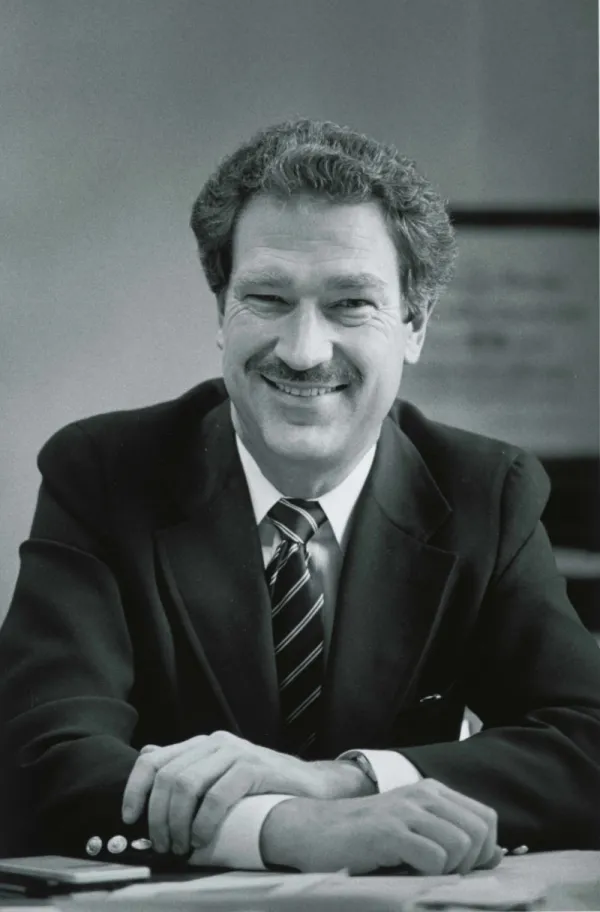

Robert Mercer

Né en 1946, l’ingénieur en informatique Robert Mercer a fait fortune en travaillant comme analyste financier pour le fonds spéculatif Renaissance Technologies. En 2009, il en est devenu le codirecteur général, mais a dû quitter ce rôle et renoncer à son siège au conseil d'administration en 2017, après la médiatisation de son implication dans le scandale Cambridge Analytica.

En 2013, le milliardaire a racheté SCL Group, une entreprise spécialisée dans l'analyse des données Internet. Tout en rebaptisant la société “Cambridge Analytica” pour lui donner l'apparence d'une entreprise légitime, il a complètement redéfini son activité. Grâce à l'analyse des données de profils Facebook obtenues sans le consentement éclairé des 87 millions de personnes ciblées, Cambridge Analytica a déployé une stratégie publicitaire secrète à grande échelle, adaptée aux différentes psychologies et aux facteurs socio-économiques des électeurs, afin de les inciter à voter "Leave" lors du référendum sur le Brexit, et à voter pour Ted Cruz et Donald Trump lors du cycle électoral américain de 2016. Parce qu'il finançait une entreprise privée, Mercer a pu contourner les lois sur les campagnes électorales, éviter les retombées politiques et les éventuelles actions en justice liées à l'acquisition de données, tout en ayant un impact majeur sur ces élections, jusqu'à ce que l'affaire éclate en mai 2017.

Mercer a également influencé la politique en faisant des dons à des organisations conservatrices et libertariennes, ainsi qu’à des PACs. Lui et sa fille, Rebekah Mercer, coordonnent leurs contributions politiques par l'intermédiaire de la Mercer Family Foundation, qu'ils ont créée en 2004 et qu'elle dirige. Ils ont donné des millions à la Heritage Foundation - Rebekah fait partie de son conseil d'administration depuis 2014 -, à la Federalist Society, à la Citizens United Foundation (de 2011 à 2015), au Media Research Center et à l'organisation libertarienne et climatosceptique Heartland Institute, entre autres.

Les Mercer ont également cofondé et investi au moins 10 millions de dollars dans Breitbart News, un important média d'extrême droite. C’est notamment par ce biais qu’ils ont promu, dès 2010, les idées et la carrière de Steve Bannon, et c’est par leur intermédiaire que Trump a rencontré son conseiller politique. Leurs dons leur permettent d’imposer leurs opinions conservatrices à différents niveaux - dans la sphère politique, dans les médias, mais aussi au niveau populaire avec leur organisation de surveillance Reclaim New York, qui encourage les New-Yorkais à signaler les dépenses publiques excessives. La dynamique de leur duo et la similitude des bénéficiaires de leurs dons leur ont valu d'être comparés aux frères Koch.

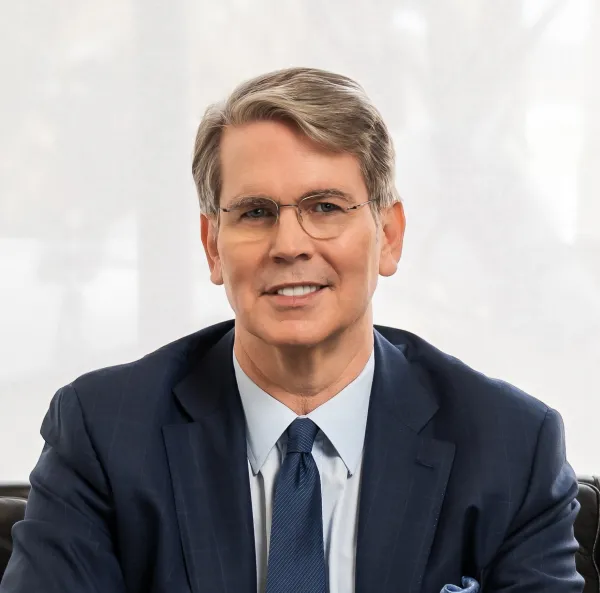

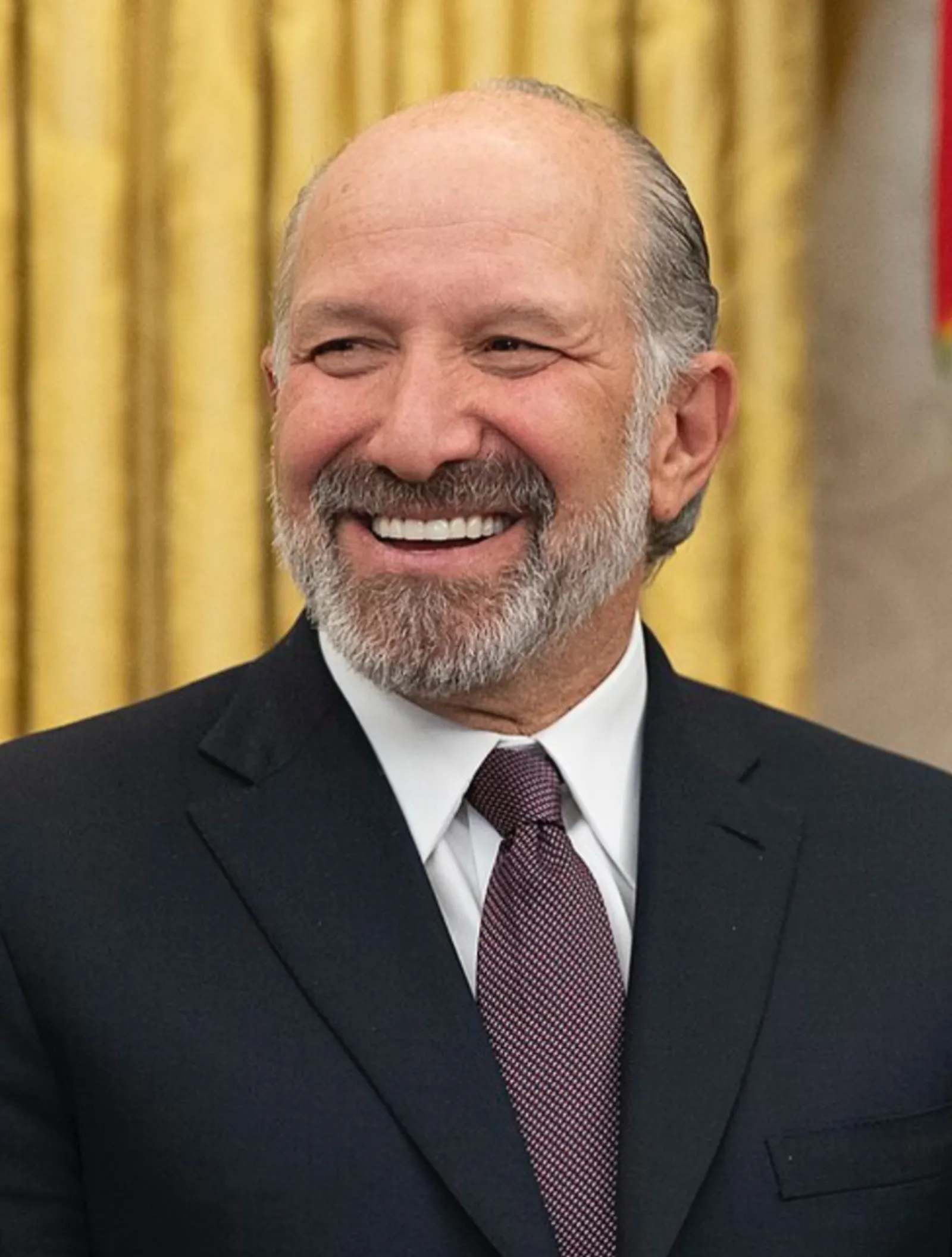

Scott Bessent

Scott Bessent, actuel secrétaire au Trésor des États-Unis, n'avait pour toute expérience politique que la collecte de fonds qu'il a organisée pour Al Gore en 2000 avant d’intégrer l’administration Trump. En tant que gestionnaire de fonds spéculatifs, il a toutefois une certaine expérience des gouvernements, puisqu’on lui doit d’avoir “cassé” la Banque d'Angleterre en pariant contre la livre sterling en 1992. À l’époque, il était partenaire du Soros Management Fund et donc associé de Georges Soros, dont les activités philanthropiques figurent parmi les principales cibles des campagnes anti-wokedu MAGA, et dont le nom constitue un déclencheur de la haine antisémite au sein du mouvement.

Lorsqu’il quitte le Soros Management Fund, Scott Bessent cofonde, en 2015, le Key Square Group. C’est là qu’il embrasse plus résolument les causes libertariennes chères à la communauté des fonds spéculatifs. En 2024, il figure parmi les plus grands soutiens financiers de Donald Trump, faisant don d'un million de dollars au MAGA Super PAC et de 100 000 dollars à Right for America, un autre Super PAC trumpiste. Il organise également deux collectes de fonds pour sponsoriser la campagne du candidat républicain, l'une chez lui à Greenville, en Caroline du Sud, qui permet de récolter près de 7 millions de dollars, et l'autre à Palm Beach, en Floride, qui lève 50 millions de dollars.

Lors de son audition de confirmation, Bessent a fait l'éloge de la politique fiscale qu'il a été chargé de mettre en œuvre, et bien qu’il ne soit pas taillé pour le rôle, il s’est efforcé de lui donner une coloration populiste : “Si nous ne renouvelons pas ces réductions d’impôts, prévient-il, nous serons confrontés à une calamité économique et, comme toujours, à une instabilité financière qui touchera avant tout les classes moyennes et ouvrières”.

Le “jour de la libération”, la frénésie tarifaire de Donald Trump met Bessent visiblement mal à l’aise. Malgré tout, il s’applique discrètement à réconcilier les positions mercantilistes de son patron avec les préférences de Wall Street. D'où le discours, soigneusement élaboré, qu’il livre le 23 avril 2025, lors de la réunion de printemps du FMI, devant les représentants des principaux partenaires des États-Unis. Cherchant à les rassurer, il insiste sur le fait que le but de l’administration Trump n’est pas de détruire, mais plutôt de réformer les institutions internationales tels que le FMI et la Banque mondiale : “L'Amérique d'abord ne signifie pas l'Amérique seule”, soutient-il.

Dans le même temps, Scott Bessent n’a pas manqué de rappeler à son auditoire que l’heure était venue pour le FMI et la Banque mondiale de “prendre du recul par rapport à leurs programmes tentaculaires et non ciblés qui ont étouffé leur capacité à remplir leurs missions fondamentales”. Autrement dit, le FMI doit cesser de consacrer “un temps et des ressources disproportionnés au changement climatique, au genre et aux questions sociales", tandis que “la Banque mondiale doit répondre aux priorités et aux besoins énergétiques des pays en se concentrant sur des technologies fiables, aptes à soutenir la croissance économique, plutôt que de chercher à atteindre des objectifs de financement de la préservation du climat qui ne font que créer des distorsions”.

Patrick Buchanan

Selon ses apologistes, Patrick Buchanan n’est ni raciste ni antisémite. Il tient simplement des propos racistes et antisémites. En tant qu’ancien rédacteur de discours et commentateur politique, Buchanan a certes eu recours aux mots pour gagner sa vie. Il serait toutefois injuste de suggérer que son racisme relève d’un rôle de composition destiné aux plateaux de télévision.

Au sujet des questions de race aux États-Unis, Richard Nixon, qui l’employait à l’époque, a résumé l’opinion de son conseiller politique par la formule “ségrégation pour toujours”. Quant aux juifs, les déclarations de Buchanan selon lesquelles Treblinka n’aurait pas été un camp d’extermination relève clairement de la négation de l’Holocauste – sans parler de ses propos élogieux à l'égard d'Hitler. Comme l’a fait remarquer le commentateur conservateur Charles Krauthammer, “ce qui est intéressant [avec Buchanan], c’est qu’il peut dire ce genre de choses et rester une figure nationale”.

Même ses partisans les plus fervents n’ont jamais prétendu que ses diatribes homophobes, xénophobes et sexistes ne reflétaient pas sa vraie nature. Au mieux, ils ont justifié ses sorties sur l’épidémie du SIDA – une revanche de la nature contre les pratiques homosexuelles –, l’immigration – une menace existentielle – et le rôle des femmes – “construire le nid” comme “Maman Oiseau” – par son obédience religieuse : ces opinions ne seraient pas tant les siennes que celles du Dieu qu’il vénère.

Né à Washington en 1938, Patrick Buchanan a été élevé dans une famille catholique traditionaliste. Son arrière-grand-père a combattu sous le général Robert E. Lee, et il reste un fier membre des Fils de Vétérans Confédérés. Bagarreur et harceleur dans sa jeunesse – ses voisins juifs étaient sa cible favorite – “Pat” finit par mûrir, fait ses études à l’école de journalisme de Columbia et commence sa carrière de journaliste au Saint-Louis Globe-Democrat.

En 1966, Buchanan est recruté par l’équipe de campagne de Richard Nixon pour rédiger les discours ciblant la base électorale conservatrice du candidat républicain. Entre autres prouesses, Buchanan forge alors l’expression “majorité silencieuse”. Après la victoire électorale, il devient assistant et rédacteur de discours à la Maison Blanche, conserve son poste jusqu’à la démission de Nixon lors de son second mandat, Fidèle à son patron jusqu’à la fin, il va même même jusqu’à exhorter le président à brûler les enregistrements du Watergate pour rester au pouvoir.

Lors de l’arrivée au pouvoir de Gerald Ford, la nouvelle administration envisage brièvement de nommer Buchanan ambassadeur des États-Unis en Afrique du Sud, le pays de l’apartheid. Toutefois, en raison de ses inclinations ségrégationnistes et de son enthousiasme excessif à l’idée d’obtenir le poste, le Département d’État finit par faire marche arrière. Temporairement retiré de la politique, Buchanan entame alors une longue et fructueuse carrière de commentateur dans les médias, d’abord à la radio NBC, puis à la télévision, où il rejoint successivement les émissions The McLaughlin Group diffusée sur NBC, puis Crossfire et The Capital Gang sur CNN. Dans ces émissions populaires, Buchanan tient le rôle du conservateur chargé de débattre avec un progressiste.

Le rhéteur de plateaux télévisés revient à la Maison Blanche en 1985 en tant que directeur de la communication de Ronald Reagan. Au cours de son mandat de deux ans, Buchanan joue un rôle clé dans l’organisation de la visite du président au cimetière allemand de Bitburg, où sont enterrés 48 membres de la Waffen SS. Tout en défendant la décision de l’administration face à l’indignation générale pendant ses journées de travail, le directeur de la communication utilise également son temps libre pour s’opposer à la déportation de criminels de guerre nazis présumés vers des pays du bloc de l’est. Pour Buchanan, honorer le sacrifice de la Wehrmacht et déjouer les plans des “chasseurs de nazis obsédés par la vengeance” sont les deux facettes d’une même mission – que son arrière-grand-père aurait sûrement approuvée.

Après avoir quitté l’administration Reagan et être retourné à ses activités de commentateur, Buchanan se sent plus libre de défendre ouvertement ses causes favorites. En 1989, par exemple, il rend un nouvel hommage à son ancêtre confédéré en écrivant une chronique sur l’affaire dite des “Central Park Five” : dans son article, il appelle à la pendaison publique d’au moins un des adolescents noirs accusés à tort d’avoir violé une joggeuse blanche.

À peu près à la même époque, Pat commence à encourager sa sœur Bay, qui a aussi travaillé pour l’administration Reagan, à poursuivre l’initiative “Buchanan for President” qu’elle a fondée. Le programme de la fratrie comportait deux volets.

Sur le plan intérieur, Buchanan fustige la politique d’ouverture des frontières prônée par l’aile globaliste du Parti républicain – ou au moins par les contributeurs des pages éditoriales du Wall Street Journal : l’immigration massive en provenance de pays non-européens, avertit-il, mettrait fatalement en péril le tissu culturel et moral des États-Unis.

En matière de politique étrangère, l’ancien rédacteur de discours soutient que la fin de la guerre froide devrait également marquer la fin de l’engagement militaire américain dans le monde entier. D’où son opposition farouche à la guerre du Golfe en 1990, qui l’a poussé à se présenter contre George H.W. Bush deux ans plus tard.

Lors des primaires républicaines de 1992, Buchanan se présente en tant que candidat paléoconservateur : il s’oppose au président sortant, qu’il accuse de poursuivre un agenda libéral et impérialiste. Selon Buchanan, Bush n’a pas seulement manqué d’honorer son engagement de ne mettre en place “aucune nouvelle taxe”, mais plus important encore, son administration n’a pas réussi à freiner l’immigration, à entraver l’accès des femmes à l’avortement et à supprimer les droits des homosexuels. Par ailleurs, ajoute-t-il, le lobby juif et ses relais néoconservateurs ont été autorisés à dicter les termes de la politique étrangère américaine.

Buchanan n’a pas remporté l’investiture, mais a tout de même obtenu près d’un quart des voix. À l’occasion de la convention républicaine, il a également délivré son célèbre discours sur la “guerre culturelle”, dans lequel il clame que l’Amérique est engagée dans une lutte décisive pour le salut de son âme, ayant le choix entre rester “le pays de Dieu”, ou s'enfoncer davantage dans la voie libérale et multiculturelle du déclin moral. Bien que certains commentateurs aient attribué la défaite républicaine à l'élection présidentielle à l'effet dissuasif de l'éloquence de Buchanan, le tribun paléoconservateur persistera. Après son retour à Crossfire, il crée une fondation appelée American Cause afin de se préparer pour sa prochaine candidature. Aux primaires de 1996, il se présente contre Bob Dole et est battu une nouvelle fois.

Après cette seconde tentative, Buchanan commence à désespérer du Parti républicain, qu’il quitte en 1999. L’année suivante, il est le candidat du Parti de la réforme. Alors que sa campagne échoue lamentablement, il joue involontairement un rôle décisif dans la victoire controversée de George W. Bush. À Palm Beach, en Floride, environ 2000 bulletins Al Gore, le candidat démocrate, lui ont été crédités par erreur. La Cour Suprême conservatrice ayant rejeté la demande de recomptage des voix formulée par Al Gore, son adversaire a été déclaré vainqueur en Floride, ce qui lui a octroyé suffisamment de grands électeurs pour devenir président.

Après 2000, Buchanan abandonne la course à la présidence et quitte CNN pour MSNBC, où il est l’un des rares éditorialistes à s’opposer à la décision de Bush d’envahir l’Irak. Il défend de plus en plus ouvertement ses causes préférées : dans l’une de ses chroniques, il déclare ainsi que le Royaume-Uni n’aurait pas dû déclarer la guerre à l’Allemagne nazie, tandis que dans son ouvrage Suicide of a Superpower, il déplore explicitement le déclin de la suprémacie blanc en Amérique. Malgré cela, ce n’est qu’en 2011 que MSNBC se décide à mettre fin à son contrat.

Cinq ans plus tard, Donald Trump remporte l’élection présidentielle, sur un programme qui fait largement écho à celui de Buchanan. Ce dernier a évidemment apporté son soutien au candidat MAGA, même si le succès de Trump a dû avoir un goût amer pour le vétéran de la guerre culturelle – qui a continué à écrire des articles, principalement pour VDARE, le site web du suprémaciste blanc Peter Brimelow, jusqu’en 2023.

En dépit des similitudes entre leurs programmes, l’étendue de l’influence réelle de Buchanan sur le 47ème président reste sujette à débat. Ce que sa carrière florissante révèle cependant, c’est que bien avant Trump, les médias grand public et l’establishment politique de Washington étaient déjà prêts à accueillir un ségrégationniste décomplexé et un sympathisant d’Hitler comme l’un des leurs.

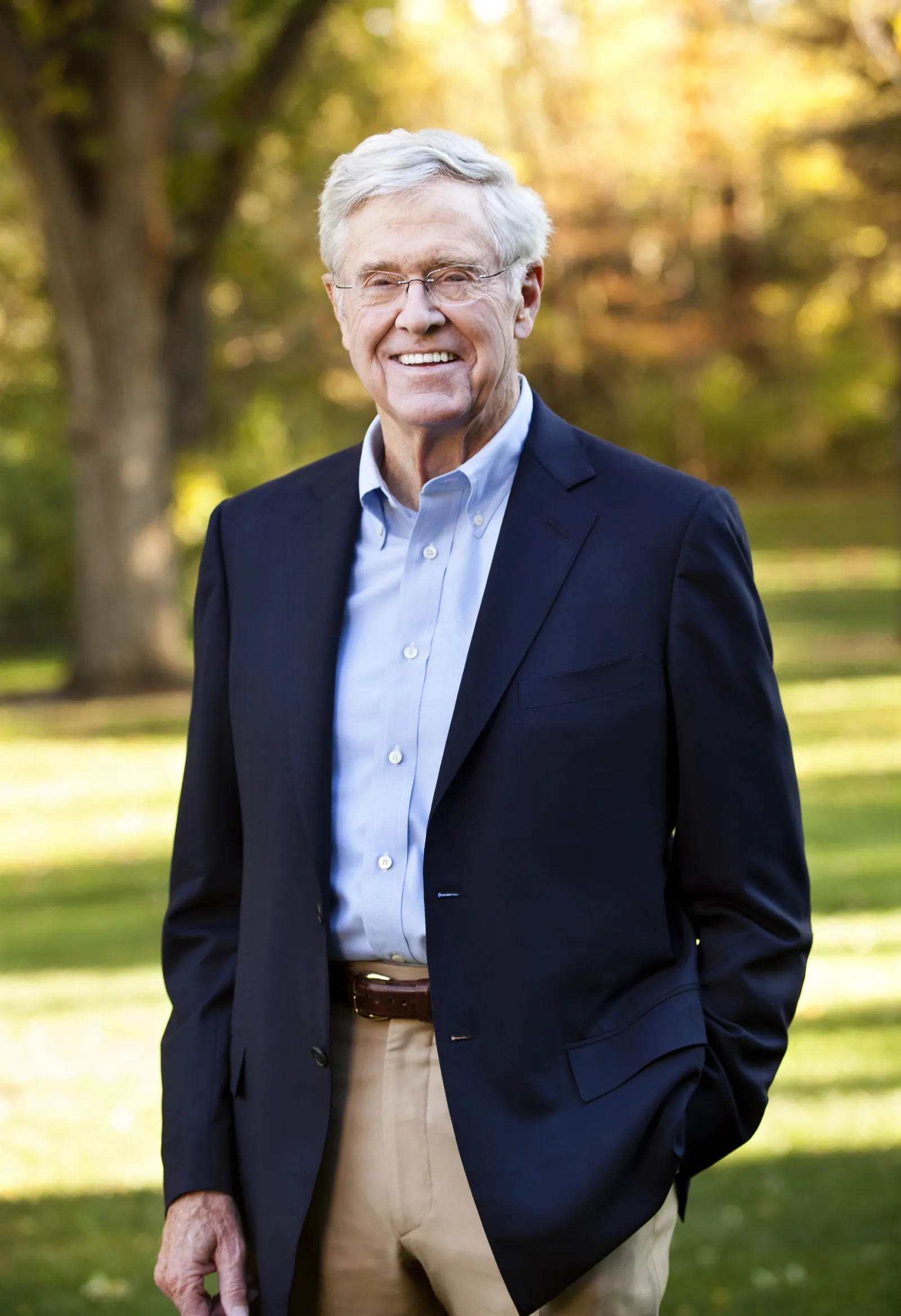

Les frères Koch

Charles (né en 1935) et David (1940-2019) Koch, généralement appelés les “frères Koch”, sont les héritiers de la firme de leurs parents, Koch Industries, la deuxième plus grande société privée des États-Unis. Charles est président du conseil d'administration et codirecteur général depuis 1967, tandis que David était vice-président exécutif.

Tirant leur immense richesse de cet empire pétrolier - leur père a inventé un nouveau procédé de raffinage du pétrole - les frères Koch ont consacré leur temps et leur capital personnel à la promotion des idées libertariennes en politique. Au fil des ans, leur stratégie est passée du soutien aux institutions libertariennes existantes au déploiement de leur propre réseau politique pour innerver la politique conservatrice américaine de libertarianisme.

Au début de leur engagement, ils soutiennent économiquement et publiquement le parti libertarien - David s'est présenté comme vice-président pour le candidat du parti à l’élection présidentielle de 1980. Dans les années 1980, ils commencent également à financer des think tanks libertariens tels que le Cato Institute et le Mercatus Center, et à parrainer des programmes et des bourses universitaires par l'intermédiaire de la Fondation Charles G. Koch, afin d’encourager les recherches visant à documenter l’impact négatif de toute mesure sociale, collectiviste ou redistributive sur l’économie de marché. En 1984, ils fondent leur propre organisation, Citizens for a Sound Economy (Citoyens pour une économie saine), afin d'exercer un lobbying direct en faveur des réductions d'impôts et de la déréglementation pour le compte de leurs entreprises clientes.

Pendant les présidences de Bush père et d'Obama, ils ont massivement soutenu l'association 60 Plus qui menait campagne contre les politiques gouvernementales en matière de sécurité sociale et de programmes de santé. À partir de 2003, les frères ont également favorisé la mise en réseau des riches donateurs en organisant des séminaires semestriels avec des conférences économiques sur le libre marché et sur les stratégies politiques libertariennes, ainsi que des sessions “en tête-à-tête” avec les dirigeants et les donateurs de l'organisation Koch. En y conviant des candidats et des membres du GOP, les frères Koch ont ainsi amorcé leur opération d'influence sur le Parti républicain, entreprise qu'ils ont poursuivie avec la création du réseau Americans for Prosperity (AFP) en 2004.

Cette organisation, présente dans 36 États, combine publicité, lobbying et agitation populaire pendant et entre les cycles électoraux - son site web affirme qu'elle compte plus de 4 millions de membres sur tout le territoire américain. Au cours des 20 dernières années, l'AFP a pris de l'importance et a œuvré à faire pencher l'agenda républicain toujours plus vers la droite. Notamment en raison de la porosité entre le réseau d’influence et le Parti Républicain lui-même. Ainsi, comme l'ont montré les chercheurs Skocpol et Hertel-Fernandez, une large partie des directeurs et des salariés de l'AFP garnissent, avant ou après leur prise de poste, les rangs des états-majors du parti de Donald Trump, où ils ont alors tout le loisir d’imprimer leur vision idéologique du monde dans le programme politique républicain1. Ces portes tambour leur ont permis d’engranger de plus en plus de victoires législatives.

Si les frères Koch tentent sans relâche depuis près de 50 ans d’influer sur les élections américaines, c’est depuis 2010 et leur financement massif du Tea Party pour tenter de défaire le “socialiste” Barack Obama, que leur impact sur le processus politique a commencé à prendre une ampleur aussi tentaculaire que décisive. Chantres précoces du libertarianisme, climatosceptiques convaincus et pourfendeurs de la démocratie, Charles et David Koch ont investi, au fil des années, des centaines de millions de dollars dans l’extrême-droitisation du paysage politique américain, jusqu’à obtenir le retour sur investissement que l’on sait aujourd’hui.

1 Skocpol T, Hertel-Fernandez A. The Koch Network and Republican Party Extremism. Perspectives on Politics. 2016;14(3):681-699. doi:10.1017/S1537592716001122

David Sacks

Nommé “Tsar de l’IA et de la crypto de la Maison Blanche” par Donald Trump en décembre 2024, David Sacks est un entrepreneur et un investisseur de la Silicon Valley sans aucune expérience gouvernementale préalable. Membre de la première heure de la mafia PayPal - il était directeur des opérations (COO) quand eBay a racheté PayPal en 2002 -, il est resté proche d’Elon Musk et de Peter Thiel qui, comme lui, sont nés en 'Afrique du Sud sous le régime de l'apartheid.

Paléo-libertarien de longue date - il a coécrit The Diversity Myth : Multiculturalism and the Politics of Intolerance avec Peter Thiel en 1995 -, Sacks a récemment joué un rôle notable dans la dérive droitière de la Silicon Valley grâce à son podcast sur le business et la technologie All-In - 766 000 abonnés sur YouTube -, qu'il co-anime avec trois autres investisseurs en capital-risque, Jason Calacanis, Chamath Palihapitiya et David Friedberg.

C’est grâce à son amitié avec J.D. Vance que Sacks se rapproche d’abord de Donald Trump. En juin 2024, il organise une collecte de fonds qui recueille 12 millions de dollars pour le financement de la campagne du candidat républicain. Ses missions gouvernementales en tant que tsar de l'IA et des cryptomonnaies n'ont pas été précisément définies par le président des États-Unis, mais l’idée générale est claire: il s’agit de lever toute forme de réglementations contraignantes impactant ces deux technologies censément cruciales pour rendre à l’Amérique sa grandeur. Sacks est un “employé spécial du gouvernement”, un statut qui lui permet d’en être membre sans avoir ni à se soumettre à des audiences de confirmation, ni à divulguer ses états financiers. Par conséquent, il restera gérant associé de Craft Ventures, le fonds de capital-risque qu'il a cofondé.

Michael Jensen

Dans leur article traitant de l'influence de la théorie de l'agence sur les pratiques des conseils d'administration, des analystes et des gestionnaires de fonds, les sociologues Jiwook Jung et Frank Dobbin écrivent que “les théories économiques fonctionnent autant comme des prescriptions comportementales que comme des descriptions. Les économistes et les théoriciens du management, ajoutent-ils, agissent souvent comme des prophètes plutôt que comme des scientifiques, décrivant le monde non pas tel qu'il est, mais tel qu'il pourrait être1 ». Michael Jensen illustre parfaitement cette affirmation : plus que pour décrire le fonctionnement d'une firme ou même pour anticiper un changement dans la gouvernance d'entreprise, on peut lui reconnaître le mérite d'avoir contribué à la réalisation de ses propres prophéties.

Né dans le Minnesota en 1939, « Mike » Jensen, décédé en 2024, a été formé à la Chicago University School of Business, où il a obtenu un MBA en 1964 et un doctorat en 1968. Deux ans plus tard, Milton Friedman publiait dans le New York Times Magazine son célèbre éditorial intitulé “La responsabilité sociale des entreprises est d'augmenter leurs profits”. S'insurgeant contre cette responsabilité sociale qu'il considérait comme une voie directe vers un “socialisme pur et dur”, Friedman rejetait l'idée que les dirigeants d'entreprise soient responsables devant l'ensemble des parties prenantes de l'entreprise qui les employait. Selon l'économiste, le seul objectif de leur travail était d’engendrer autant de profits qu’il était légalement possible d’en réaliser, non pas pour l'entreprise elle-même mais pour ceux qui les employaient, à savoir les actionnaires de la société.

Jensen a transformé la provocation de Friedman en une doctrine de gestion d'entreprise en 1976, lorsqu'il a coécrit avec William Meckling “Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure” (Théorie de l'entreprise : comportement managérial, coûts d'agence et structure de propriété). Le point de départ de cet article extrêmement influent était un problème identifié dès 1932 par Adolf Berle et Gardiner Means : la séparation entre la propriété et le contrôle dans les entreprises américaines modernes. Berle et Means avaient expliqué que, comme les sociétés cotées en bourse comptaient généralement une multitude d'actionnaires, le pouvoir était entre les mains des dirigeants salariés. Ces PDG invoquaient avec assurance leur loyauté envers l'entreprise – par opposition aux intérêts particuliers poursuivis par les détenteurs de capitaux, les employés et les consommateurs – afin de légitimer leur pouvoir.

Alors que Berle et Means considéraient l’“entreprise moderne” comme un fait accompli et appelaient donc le gouvernement à contrôler et à réglementer le pouvoir des dirigeants, Jensen et Meckling, suivant l'exemple de Friedman, pensaient que la propriété et le contrôle pouvaient être à nouveau conciliés. Il suffisait, selon eux, de remettre en question l'idée que la société était une personne morale dont les intérêts étaient distincts de ceux des détenteurs de ses actions. Selon les propres termes de Jensen, “c'était le début de l'ouverture de la boîte noire de l'entreprise”. Selon la “théorie de l'agence” de Jensen et Meckling, une entreprise n'était rien d'autre qu'un ensemble de relations contractuelles entre un “principal” – c'est-à-dire les propriétaires du capital – et une grande variété d'”agents”. Ces derniers étaient donc contractuellement tenus d'obéir aux ordres des premiers.

La « théorie de l'entreprise » prétendait délégitimer l'autorité managériale au nom de la démocratie actionnariale : ses auteurs se présentaient avec enthousiasme comme les défenseurs des actionnaires privés de pouvoir menant un combat juste contre des technocrates irresponsables. Leur véritable objectif était toutefois d'écarter la perspective d'une démocratie des parties prenantes, dans laquelle la firme serait responsable devant toutes les personnes concernées par ses activités. Tenant compte de l'avertissement de Friedman, Jensen et Meckling ont estimé que lorsqu'”une entreprise prend au sérieux ses responsabilités en matière d'emploi, de lutte contre la discrimination [et] de prévention de la pollution”, le socialisme n'est pas loin.

Si “Theory of the Firm” présentait des arguments solides contre la “responsabilité sociale des entreprises” – du moins pour les lecteurs du Journal of Financial Economics –, une question pratique subsistait : comment contraindre ou convaincre les dirigeants de servir les intérêts de leur « principal » ? La réponse de Jensen consistait à combiner la carotte et le bâton : d'une part, dans un article intitulé “CEO Incentives: It Is not How Much You Pay but How” (Les rémunérations des PDG : ce n'est pas combien vous payez, mais comment), Kevin Murphy et lui affirmaient que si les PDG étaient rémunérés en stock-options et autres incitations financières liées à la performance, ils finissaient inévitablement par s'aligner sur les intérêts des détenteurs de capital.

D'autre part, afin de dissuader davantage les dirigeants d'entreprise de négliger la poursuite de la valeur actionnariale, Jensen préconisait de les menacer de rachats avec effet de levier (LBO). La crainte de voir des prédateurs financiers prendre le contrôle de l'entreprise avec de l'argent emprunté, écrivait-il dans “Agency Costs of Free Cash Flow, Corporate Finance, and Takeovers”, contribuerait grandement à discipliner les agents récalcitrants.

Après avoir enseigné à l'université de Rochester de 1967 à 1986 et fondé le Journal of Financial Economics en 1974, Jensen a rejoint la Harvard Business School en tant que professeur titulaire en 1988. Le cours qu'il dispensait sur “la coordination, le contrôle et la gestion des organisations” a rencontré un immense succès tant auprès des étudiants qui souhaitaient être embauchés par des entreprises de Wall Street, que des partenaires de ces entreprises, qui ont montré leur gratitude en finançant généreusement la Harvard Business School. Jensen a alors été reconnu comme le champion infatigable de la valeur actionnariale, des rachats par effet de levier, des stock-options et des parachutes dorés.

Cependant, au milieu des années 2000, alors que Wall Street s'enfonçait de plus en plus dans les scandales et les faillites frauduleuses – d'Enron à Lehmann Brothers –, Jensen a en quelque sorte changé d'avis. Tout en restant attaché à sa conception de l'entreprise, il se plaignait que le monde des affaires soit gangréné par des failles morales : “Les stock-options”, se lamentait-il dans une interview au New Yorker, sont devenues “l'héroïne des managers”. Après avoir pris sa retraite de Harvard, Jensen a rencontré Werner Erhard, gourou du développement personnel et fondateur de l'EST. Ensemble, ils ont lancé en 2012 une initiative ontologique/phénoménologique baptisée Erhard/Jensen, dont l'objectif était d'organiser des séminaires d'une semaine sur “l'intégrité”, principalement dans des stations balnéaires.

Pete Hegseth

Pete Hegseth n’est pas pour rien le secrétaire à la Défense de Donald Trump. Lorsqu’il était co-animateur de Fox & Friends,l’une des émissions préférées de Trump, Hegseth n’a pas seulement réussi à persuader celui qui était alors le 45ème président des États-Unis de gracier trois soldats américains inculpés pour crimes de guerre en Afghanistan et en Irak (en 2019). Il a également imité son patron actuel en achetant le silence d'une femme qui l’accusait de viol (en 2017). Plus largement, Hegseth correspond en tout point à l’image que la nouvelle administration Trump se fait d’un secrétaire à la Défense.

Premièrement, après avoir servi trois fois dans l’armée (2003-2006, 2010-2014, 2019-2021), notamment en tant que garde national à la prison de Guantanamo, puis comme volontaire en Irak et en Afghanistan, il a démissionné de ce qu'il appellera plus tard une “armée woke” lorsqu'on lui a interdit d'assister à l'investiture de Joe Biden en raison de son tatouage Deus vult - une référence aux Croisades, signe notoire d'allégeance à l'extrême-droite nationaliste chrétienne.

Deuxièmement, “nationaliste chrétien” est précisément la façon dont Hegseth se définit lui-même. C’est à ce titre qu’il attribue le déclin de la “gloire” de l'armée américaine aux politiques DEI (Diversité, Équité, Inclusion) et qu’il mise sur le renvoi des soldats transgenres, l'exclusion des femmes des postes de combat et la réduction drastique du nombre d'officiers non blancs et non chrétiens pour restaurer cette gloire. Récemment, ne serait-ce que pour rendre ses intentions plus claires, il a décidé d'introduire un “service de prière et de culte chrétien du secrétariat à la Défense” dans l'auditorium du Pentagone - un événement mensuel destiné à louer Dieu, mais aussi Donald Trump, le leader que le Seigneur a donné aux États-Unis.

Troisièmement, en matière de gestion, l'approche de Pete Hegseth est également inspirée par celle de l'homme qu'il sert. Au milieu des années 2010 - avant de devenir animateur à plein temps sur Fox News - le secrétaire à la Défense a été contraint de démissionner des “deux groupes de défense à but non lucratif qu'il dirigeait - Veterans for Freedom et Concerned Veterans for America - face à de graves allégations de mauvaise gestion financière, d'inconvenance sexuelle et de mauvaise conduite personnelle1”.

Enfin, depuis sa nomination à la tête du Département de la Défense, Hegseth a fait preuve d’une conception des frontières entre sphères privée et professionnelle elle aussi inspirée des pratiques de la galaxie Trump. À l’approche d’une opération de bombardement au Yémen, il n’a pas su résister à l'envie de partager des informations sensibles avec un journaliste de The Atlantic, lors d’une conversation sur Signal, et d’inviter sa femme à plusieurs réunions confidentielles. Toutefois, davantage que son comportement irresponsable, ce qui est le plus frappant dans cette affaire, reste l'empressement de Hegseth à se vanter de la mort imminente de civils yéménites.

1. Jane Mayer, “Pete Hegseth’s secret history”, The New Yorker, December 1, 2024.

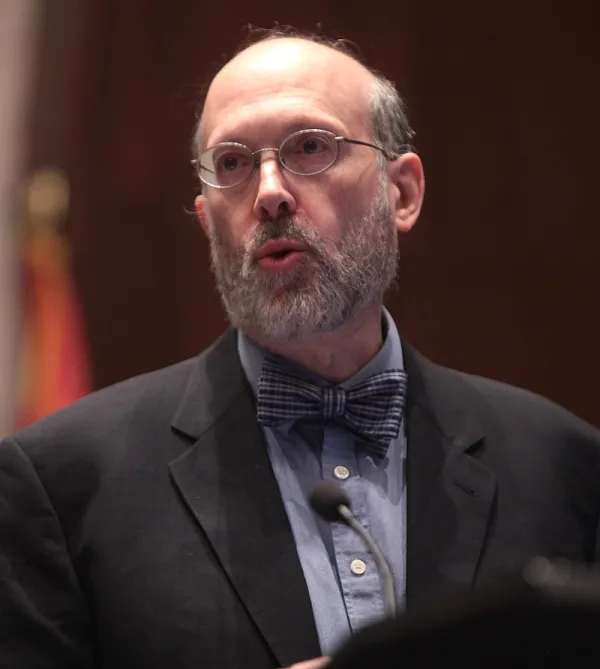

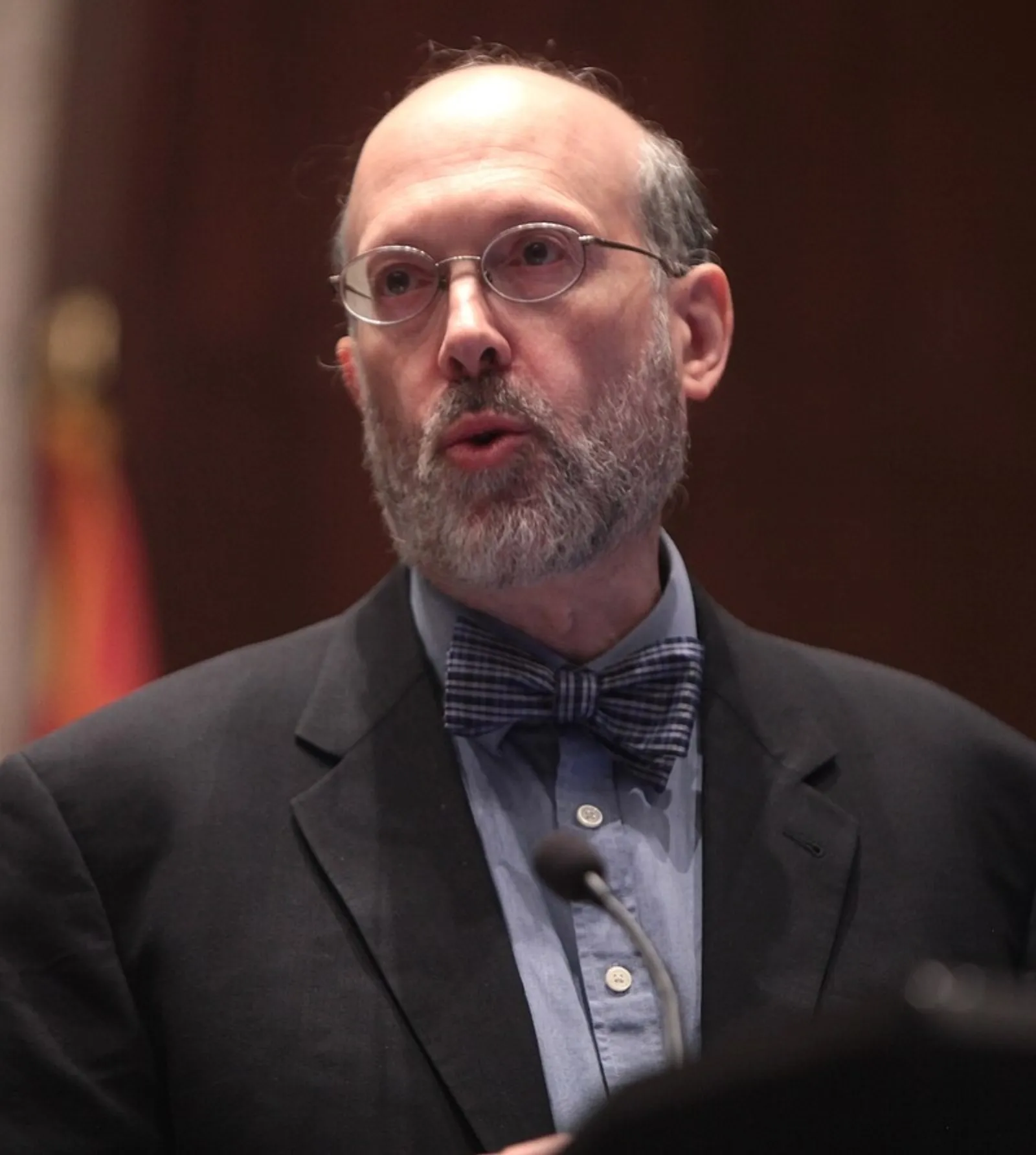

Philip Hamburger

Professeur de droit constitutionnel et d’histoire du droit à l’Université Columbia, Philip Hamburger s’impose comme l’un des principaux pourfendeurs de la “tyrannie” de l’État administratif américain. En 2014, il fonde au sein de la faculté de droit de Columbia le Center for Law and Liberty, un centre de recherche consacré aux menaces que des penseurs paléolibertariens tels que lui identifient comme les plus graves pour la liberté individuelle. Ces menaces englobent aussi bien les comités d’éthique universitaire, qui encadrent les critères de validité de la recherche scientifique, que la surveillance des contenus par les grandes entreprises technologiques, accusées de pratiques de censure et d’hostilité systématique à l’égard du discours religieux.

Trois ans plus tard, alors que Donald Trump entre en fonction, Hamburger fonde et prend la direction de la New Civil Liberties Alliance (NCLA), une organisation à but non lucratif officiellement non partisane, mais largement financée par Charles Koch et Leonard Leo. Comme le suggèrent les noms de ses principaux mécènes, la NCLA s’est donnée pour mission de “protéger les libertés constitutionnelles contre les abus de l’État administratif”. Les avocats de l’organisation intentent régulièrement des actions contre la Securities and Exchange Commission (SEC) et l’Environmental Protection Agency (EPA), qu’ils accusent de confisquer illégitimement des prérogatives relevant du pouvoir exécutif. Par ses interventions militantes autant que par ses travaux académiques, Hamburger est devenu l’un des architectes intellectuels de la conception trumpienne des libertés publiques.

L’un de ses principaux combats, qu’il développe dès 2002 dans Separation of Church and State puis en 2018 dans Liberal Suppression, porte sur ce qu’il considère comme une lecture abusive du Premier Amendement. Selon lui, interpréter la protection constitutionnelle de la liberté d’expression comme fondement juridique de la séparation de l’Église et de l’État relève d’une déformation de la Constitution, ancrée dans une tradition anticatholique de longue date. Loin de protéger la liberté religieuse contre les empiètements du pouvoir, les tribunaux auraient ainsi permis à l’État de contrôler l’expression des croyances religieuses et de les reléguer dans la sphère privée. Dans Liberal Suppression, sous-titré Section 501(c)(3) and the Taxation of Speech, Hamburger avance également que le retrait du statut fiscal d’exonération aux organisations caritatives refusant d’abandonner des pratiques jugées discriminatoires au regard des normes adoptées après le mouvement des droits civiques constitue une atteinte caractéristique à la liberté religieuse, relevant d’un véritable État policier. À ses yeux, les constituants avaient précisément voulu garantir à la liberté religieuse une protection absolue.

La contribution sans doute la plus décisive de Hamburger à l’élaboration de l’agenda de l’extrême droite réside toutefois dans la défense radicale qu’il propose de la théorie de l’exécutif unitaire. Cette doctrine, aujourd’hui majoritairement adoptée par les juges de la Cour suprême présidée par John Roberts, soutient que l’intégralité du pouvoir exécutif est concentrée entre les mains du président. Ses partisans, tels le juge Antonin Scalia, affirment qu’en tant qu’”unique individu constituant à lui seul une branche de gouvernement1”, le président détient non pas une partie, mais la totalité du pouvoir exécutif. Cette théorie implique que le chef de l’État puisse révoquer à sa discrétion tout fonctionnaire de l’exécutif fédéral, qu’il ait été nommé par ses prédécesseurs ou par lui-même.

Dans son ouvrage Is Administrative Law Unlawful?, publié en 2014, Hamburger s’attaque à l’arrêt unanime Humphrey’s Executor v. United States de 1935, qui reconnaît aux agences administratives des compétences “quasi-législatives” et “quasi-judiciaires” dans le cadre des missions que leur confie le Congrès, qu’il s’agisse de protection de l’environnement ou de mise en œuvre des droits civiques. Pour le professeur de Columbia, cette délégation des prérogatives normatives et juridictionnelles constitue précisément le mécanisme par lequel un “État profond” s’arroge le contrôle des citoyens sous couvert de protéger leurs libertés et leur bien-être. Pour résister à l’enracinement de ce despotisme administratif qu’il assimile au pouvoir monarchique de l’Ancien Régime, Hamburger préconise paradoxalement de soumettre ces agences à l’autorité exclusive de la Maison-Blanche. Les agents de l’administration publique doivent, selon lui, être considérés comme de simples exécutants des décisions présidentielles.

La lecture qu’il défend de la théorie de l’exécutif unitaire vient d’être récemment consacrée par deux arrêts de la Cour suprême, Loper Bright Enterprises v. Raimondo et Relentless, Inc. v. Department of Commerce, qui ont annulé la doctrine dite de la Chevron deference. Celle-ci imposait jusqu’alors aux tribunaux de s’en remettre aux interprétations juridiques des agences administratives lorsqu’elles appliquent la législation fédérale. Dans son ensemble, l’œuvre de Philip Hamburger incarne ainsi une forme paradigmatique de l’instrumentalisation libertarienne de la liberté, qu’il s’agisse de promouvoir les intérêts des organisations religieuses, de réduire le contrôle public sur les entreprises privées ou de légitimer la concentration autoritaire du pouvoir exécutif.

1 Voir Antonin Scalia’s dissenting opinion in Morrison, Independent Counsel vs. Olson et al., 1987: https://tile.loc.gov/storage-s...

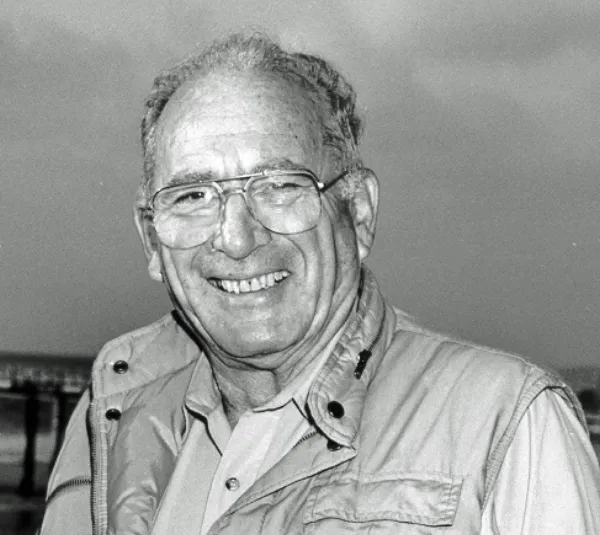

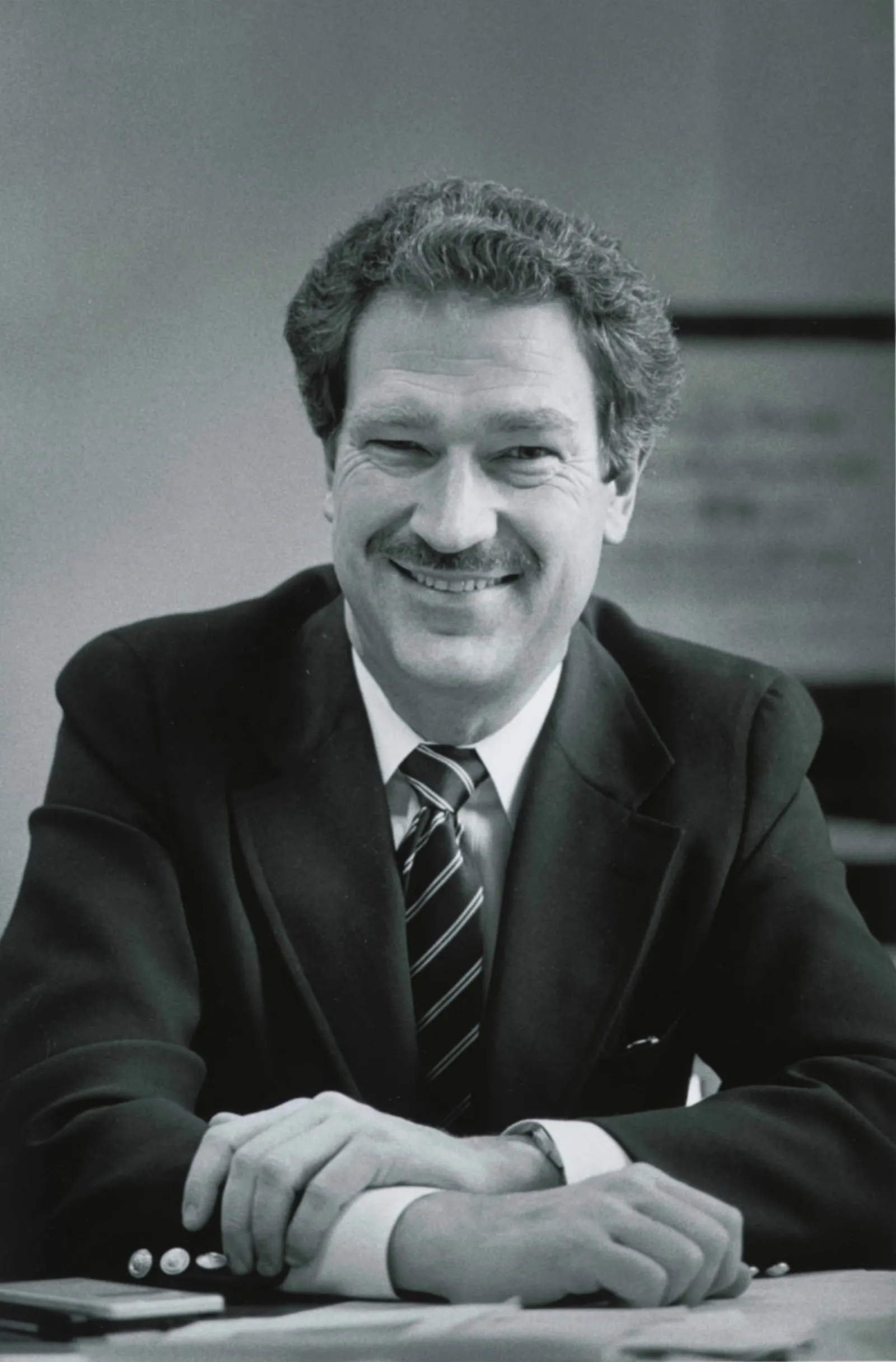

James M. Buchanan

Né en 1919, James McGill Buchanan grandit dans le Tennessee rural. Son grand-père, ancien gouverneur de l’État élu sous la bannière de l’Alliance des agriculteurs, avait transmis à la famille un nom chargé de prestige. Lorsque James vient au monde, celle-ci a toutefois perdu à la fois son influence politique et ses ressources économiques. Encouragé à restaurer le renom des Buchanan, il s’engage alors dans une brillante carrière universitaire qui le mène à l’Université de Chicago, où il est admis en doctorat d’économie.

À son arrivée, il est encore marqué par le populisme hérité de son grand-père, mais se convertit rapidement, selon ses propres termes, du socialisme à l’orthodoxie pro-marché de ses maîtres, au premier rang desquels Frank Knight, ainsi que les jeunes professeurs de l’époque, tels Milton Friedman et Friedrich Hayek. Ce dernier reconnaît immédiatement le potentiel du jeune chercheur et le fait intégrer la Société du Mont Pèlerin. Après avoir obtenu son doctorat, Buchanan enseigne successivement au Tennessee et en Floride, avant de rejoindre, en 1957, l’Université de Virginie, où il fonde avec Gordon Tullock le Jefferson Center for Studies in Political Economy and Social Philosophy.

Grâce au financement du très conservateur Volker Fund, le Centre devient rapidement l’un des principaux foyers de la pensée néolibérale aux États-Unis. Partageant avec ses collègues la volonté de discipliner la démocratie et de restreindre la capacité des gouvernements élus à lever l’impôt et à dépenser, Buchanan entreprend d’étendre au domaine politique l’analyse du comportement humain développée par l’école de Chicago. Sa théorie du choix public, qui lui vaut le prix Nobel d’économie en 1986, visait à légitimer l’agenda néolibéral en démontrant que les élus et les fonctionnaires poursuivaient, comme tout un chacun, des intérêts propres. Derrière l’apparente vocation au service de l’intérêt général, ils n’agissaient, selon lui, que comme des maximisateurs rationnels, soucieux de leurs propres personne et avenir.

Selon Buchanan, la spécificité des responsables politiques résidait à la fois dans les illusions largement répandues quant à leurs motivations et dans le pouvoir largement incontrôlé dont ils jouissaient, qu’ils le justifient par le mandat démocratique ou par leur statut de fonctionnaires. Pour contrer ces tendances prédatrices, il proposait de limiter l’autorité de la souveraineté populaire en encadrant constitutionnellement le recours au déficit budgétaire et en multipliant les procédures exigeant des super-majorités parlementaires, tout en soumettant les fonctionnaires à des critères de performance et de concurrence analogues à ceux du secteur privé.

Exposée dans The Calculus of Consent, ouvrage coécrit avec Gordon Tullock et publié en 1962, sa théorie connaît un succès académique considérable et attire d’importants financements. Toutefois, dès le milieu des années 1960, l’administration de l’Université de Virginie manifeste ses inquiétudes face à l’orientation idéologique rigide du Jefferson Center. En réaction, Buchanan décide de dissoudre le Centre et quitte l’université. En 1968, il rejoint le département d’économie de l’Université de Californie à Los Angeles, où il est profondément troublé, voire radicalisé, par l’activisme étudiant qu’il y découvre.

Jusqu’alors persuadé qu’une large majorité des électeurs américains demeurait attachée aux droits de propriété, aux valeurs familiales et au fédéralisme authentique, et qu’elle limiterait spontanément l’expansion de l’État-providence, Buchanan devient soudain plus pessimiste mais aussi plus résolu. Son séjour californien le convainc que le maintien de l’ordre libéral suppose des limitations constitutionnelles renforcées du pouvoir majoritaire. Faute de telles barrières, explique-il dans The Limits of Liberty, le système électoral favorisera inévitablement les bénéficiaires des aides sociales, des politiques de discrimination positive et des privilèges syndicaux, au détriment des propriétaires et des entrepreneurs. Il comprend en outre que ces réformes ne pourront voir le jour qu’à condition de s’appuyer sur un puissant mouvement social en leur faveur. C’est ainsi qu’il s’engage activement, en tant qu’intellectuel organique, dans la révolte fiscale californienne de la fin des années 1970.

Après avoir quitté UCLA en 1969, Buchanan retourne en Virginie et fonde avec Tullock un nouveau Center for Study of Public Choice au Virginia Polytechnic Institute. Ses relations avec la Californie ne s’interrompent cependant pas. En 1972, il intègre le Tax Reduction Task Force convoqué par Ronald Reagan, alors gouverneur de l’État. Selon Buchanan, si une personnalité de l’envergure nationale du gouverneur Reagan acceptait de prendre la tête du mouvement, on pourrait enfin espérer lancer une révolution des contribuables.

L’idée sous-jacente à cette révolution fiscale reposait sur la conviction que l’expansion continue des impôts progressifs et des dépenses publiques financées par le déficit susciterait davantage de ressentiment que de soutien. Au lieu de profiter des prestations sociales et des services publics, un nombre croissant de citoyens finiraient par estimer que le fruit de leur travail était confisqué au profit de groupes rentiers composés d’allocataires assistés, de fonctionnaires surprotégés et paresseux, de syndicalistes privilégiés et d’enseignants ou intellectuels publics jugés déconnectés et condescendants. Une fois mobilisés contre cet État perçu comme parasitaire, les contribuables pourraient devenir les nouveaux révolutionnaires, à l’image de ceux qui avaient porté son grand-père au pouvoir, mais désormais pour exiger des réformes néolibérales destinées à défendre les producteurs contre les preneurs.

La vision de Buchanan est confirmée par le succès des référendums sur la proposition 13 en 1976 et sur la proposition 4 l’année suivante. Ces mesures visent à réduire drastiquement la fiscalité foncière et les budgets des collectivités locales, tout en imposant qu’une majorité des deux tiers dans les deux chambres de l’État soit désormais requise pour toute modification de la politique fiscale californienne. En 1980, l’élection triomphale de Ronald Reagan à la présidence ouvre la possibilité d’étendre cette dynamique à l’échelle nationale. En 1983, Buchanan transfère son Center for Study of Public Choice à la George Mason University, bénéficiant du soutien financier des frères Koch. À la tête de ce que le Wall Street Journal qualifie de Pentagone de l’université conservatrice, il demeure jusqu’à sa mort en 2014 un infatigable promoteur des réformes constitutionnelles néolibérales, plaidant aussi bien pour un amendement d’équilibre budgétaire que pour l’abolition de la sécurité sociale, qu’il assimilait à un système de Ponzi. Si ces propositions échouèrent systématiquement au niveau fédéral, ses attaques répétées contre la prodigalité de l’État continuent d’influencer la législation de la majorité des États américains, dont quarante-quatre exigent aujourd’hui encore l’adoption de budgets en équilibre.

Palmiro Togliatti

Palmiro Togliatti occupe une position singulière dans l’histoire de la gauche italienne. Fondateur du Parti communiste italien (PCI) et fervent opposant au fascisme, il est aussi l’homme du compromis et de l’abandon des espoirs révolutionnaires après le guerre de résistance.

Ami de Gramsci, il adhère au Parti socialiste italien (PSI) en 1914 et milite à son extrême gauche pour sa transformation en parti révolutionnaire. Face au réformisme du PSI lors des occupations d’usines du biennio rosso, il prend la tangente et participe à la fondation du PCI lors du Congrès de Livourne. Dans les années 1920, Togliatti assume un nombre croissant de responsabilités au sein du parti, et se distingue comme un intermédiaire privilégié entre Moscou et l’Europe. Après l’arrestation de Gramsci devenu secrétaire général du PCI, Togliatti doit lui aussi faire face à la répression. Par chance, il se trouve à Moscou lorsque les principaux dirigeants communistes sont arrêtés. Nommé à la direction du parti, il travaille depuis l’étranger à l’organisation clandestine du PCI et à l’élaboration d’une stratégie pour défaire le fascisme, qui prend progressivement la forme de la "politique des fronts populaires". Son analyse du fascisme comme "régime réactionnaire de masse" est consignée dans le "Cours sur les adversaires" qu’il donne à Moscou au printemps 1935.

Pendant la guerre, le combat antifasciste est étroitement lié à la lutte contre le capitalisme (voir l’encadré sur le Parti d’action dans le chapitre 2). C’est en ce sens que les différents partis de la résistance (PCI, PSI et Partito d’Azione) s’accordent sur un principe de non-compromission avec la monarchie. Les antifascistes demandent l’abdication du roi et la démission du maréchal Badoglio, complices du régime de Mussolini, afin d’éviter que l’effort populaire de résistance ne soit accaparé par l’élite monarchiste.

Pourtant, lorsqu’il rentre en Italie au mois de mars 1944, Togliatti rompt avec la ligne antifasciste et appelle à la formation d’un gouvernement avec le roi et Badoglio. Cette rupture, appelée "Svolta di Salerno", s’explique par les directives qu’il a reçues de Staline dans la nuit du 3 au 4 mars 1944. Elles privilégient les intérêts géopolitiques de l’URSS, c'est-à-dire la consolidation de la puissance de l’Italie face à l’Allemagne et l’Angleterre, plutôt que les intérêts de la classe ouvrière italienne. Là où l’antifascisme aurait pu mener à la construction d’un nouvel ordre politique, le tournant de Salerne neutralise ses aspirations et lui substitue un antifascisme diplomatique, sous la houlette du Parti communiste.

A la Libération, Togliatti se trouve donc à la tête du plus grand parti communiste d’Occident, et semble déterminé à tout mettre en œuvre pour son intégration à la démocratie libérale. L’amnistie qu’il signe le 22 juin 1946 en tant que ministre de la justice, a pour objectif de favoriser la réconciliation italienne après la guerre civile et de stabiliser les institutions de la République. Concrètement, elle absout des milliers de fascistes de leurs crimes de guerre, et leur permet de se maintenir en poste dans l’administration, l’armée et les grandes entreprises. Bien que les crimes aggravés soient théoriquement exclus de l’amnistie, ces exceptions sont très peu appliquées par la magistrature italienne – qui reste issue à 90% de l’administration fasciste. En revanche, les partisans sont poursuivis par les tribunaux, ce qui nourrit un profond ressentiment chez les anciens résistants. Si ce geste permet de comprendre comment s’est opérée la transition italienne du fascisme vers la démocratie, il permet également d’expliquer les survivances du fascisme dans la démocratie. En effet, l’amnistie a permis la renaissance rapide d’un fascisme politique légal, avec la fondation dès 1946 du Mouvement Social Italien. En privilégiant la reconstitution institutionnelle et étatique, Togliatti et le PCI ont participé à un processus d’effacement de la mémoire des crimes fascistes, qui bénéficie durablement à l’extrême-droite italienne.

L’itinéraire de Togliatti, qui restera à la tête du PCI jusqu’à sa mort en 1964, illustre la façon dont l’antifascisme a été rattrapé par des logiques hétérogènes (soviétiques, conservatrices et libérales), et détourné ainsi de son horizon initial.

Beppe Grillo

Beppe Grillo, comptable reconverti en humoriste puis en leader populiste, est une figure importante pour comprendre les mutations du paysage politique dans l’Italie des années 2010. Connu dans toute la péninsule pour ses spectacles satiriques et ses interventions dans des émissions télévisées, il fait rire des stades entiers en critiquant les hommes politiques italiens, qu’il accuse de corruption. Il dénonce le fonctionnement de certaines industries, en n’hésitant pas à faire appel à des spécialistes pour comprendre tous les enjeux et pouvoir entrer dans le détail dans ses sketchs. Pour critiquer la privatisation de Telecom Italia, il en a acheté des parts pour être invité à l’assemblée générale annuelle et y effectuer sa dénonciation devant tous les investisseurs.

La carrière de Beppe Grillo prend un tournant lorsqu’il rencontre Gianroberto Casaleggio au début des années 2000. Venant le rencontrer à la fin d’un de ses spectacles, ce spécialiste de la communication numérique l’encourage à créer un site web pour partager sa vision des choses et de la politique. Le blog de Beppe Grillo, créé en 2004, devient une page Internet incontournable en Italie. Il y écrit pour reprocher aux hommes politiques le coût de leurs dépenses, ainsi que l’absence de renouvellement du personnel politique. Il qualifie ainsi le système politique italien de "gérontocratie". Il dénonce la privatisation des services publics et la corruption qui prend place dans son processus. En 2007, fort de son influence, Grillo appelle à l’organisation d’un "Vaffanculo Day", qui a lieu le 8 septembre. Des milliers de personnes se rassemblent dans toute la péninsule pour recueillir des signatures pour un projet de loi appelé "Parlement propre", en référence à l’épisode des Mani pulite, visant à interdire d'entrée au Parlement les personnes condamnées par la justice et limiter à deux mandats successifs les carrières parlementaires. Alors que 50 000 signatures étaient suffisantes, les grillini en récoltent plus de 300 000.

En octobre 2009, Beppe Grillo fonde le Movimiento V Stelle, "Mouvement Cinq Étoiles". "Ni de droite ni de gauche", le parti adopte une ligne populiste, dans ses méthodes et dans le contenu de ses revendications. Les cinq thèmes principaux de son programme reprennent les thématiques de son blog, et visent à rassembler le maximum d’intéressés en les attirant avec des sujets touchant à leurs conditions matérielles et ayant comme point commun la critique de leur gestion actuelle par le gouvernement : retour à la gestion publique de l’eau, politique zéro déchets, développement des transports publics durables, transition vers les énergies renouvelables, et gratuité du Wi-Fi. Le thème de la corruption est omniprésent, et le libre accès à Internet est présenté comme une manière d’échapper à la propagande politique présentée à la télévision.

Grillo et Casaleggio ont réfléchi à une structure qui pourrait, à leur sens, empêcher la corruption qu’ils dénoncent dans les autres partis politiques. Leur "stratégie de la transparence" stipule que les orientations du parti et les candidats aux élections sont choisis par vote en ligne. Tout est dématérialisé : le mouvement ne possède même pas de siège. Internet, dont ne se sont pas encore totalement emparés leurs concurrents politiques, est leur outil de construction d’une démocratie directe : l’ensemble des statuts du mouvement, les communiqués, les propositions politiques sont disponibles en ligne. Les communications se font presque uniquement sur les réseaux sociaux : jugeant la presse négativement orientée à son égard, le mouvement n’effectue pas de grande annonce via les journaux, et limite les interventions télévisées. Le parti n’a pas de structure hiérarchique. Les candidats doivent avoir la droiture morale dont ils accusent les autres politiques de manquer : les élus du mouvement sont requis d’avoir un casier judiciaire vierge et de s’engager à lutter contre le financement public des partis. Condamné en 1980 pour homicide involontaire de trois personnes suite à un accident de voiture, Beppe Grillo ne pourra ainsi jamais être élu. Loin d’affaiblir son rôle au sein du mouvement, cette mesure augmente en fait sa popularité parce qu’elle est perçue comme un gage de sa sincérité. Par ailleurs, il profite de son pouvoir pour exclure les militants qui le dérangent.

Malgré cette attention portée à la démocratie directe, à la critique de l’ordre établi et l’intérêt pour l’environnement et certains services publics, Beppe Grillo ne défend pas les droits des travailleurs. Précurseur d’un Javier Milei ou d’un Donald Trump, il profite de sa critique du système politique pour critiquer certains aspects de l’État, notamment les aides sociales. Reprenant les discours anti-étatiques de la droite de Berlusconi, il s’oppose à "l’assistancialisme" et critique le pouvoir des syndicats. Le modèle de société qu’il propose est certes respectueux de l’environnement mais repose surtout sur la responsabilité individuelle. Grâce à cette combinaison, Beppe Grillo et le Mouvement V Étoiles réussissent à attirer à droite et à gauche. Rapidement, le mouvement remporte des victoires électorales. Aux élections législatives de février 2013, le parti de Grillo secoue le monde politique en obtenant 25,6% des voix à la Chambre et 23,8% des voix pour le Sénat. Le mouvement envoie ainsi 109 militants à la Chambre et 54 au Sénat. Tous sont inexpérimentés en politique et, dans un premier temps, leur arrivée ébranle les habitués du Parlement. Enrico Letta, président du Conseil entre 2013 et 2014, reconnaît que : "Ça nous a réveillés. Et c'est en grande partie grâce à eux que nous avons choisi des figures nouvelles pour diriger les Assemblées : un ancien magistrat anti-Mafia au Sénat [Pietro Grasso] et une ancienne du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés à la Chambre [Laura Boldrini]" (1). En 2014, 17 grillini sont élus députés européens — alors que le mouvement avait toujours porté le message anti-UE de son fondateur, qui jugeait les sièges de l’Italie à l’Union européenne trop chers. Aux élections municipales de juin 2016, le Mouvement V Étoiles l’emporte à Rome et à Turin. Le parti de Beppe Grillo profite largement de la crise de la droite italienne, et notamment du conflit qui a lieu depuis 2010 entre Silvio Berlusconi et son ancien bras droit Gianfranco Fini. En 2014, la révélation d’un scandale de marchés publics truqués pour l’organisation de l’Exposition universelle de 2015 à Milan, dans lequel Berlusconi et le Parti démocrate sont impliqués, renforce la popularité du Mouvement V Étoiles. Aux élections législatives de 2018, il devient le premier parti italien en remportant 32% des voix, et forme un gouvernement de coalition avec la Ligue de Salvini, dont Giuseppe Conte, proche du parti, prend la tête.

Toutefois, l’arrivée du Mouvement V Étoiles au gouvernement marque le début de son déclin. En effet, les incohérences ne tardent pas à se révéler : une fois au pouvoir, le mouvement ne renverse pas les élites traditionnelles. Les promesses antisystème paraissent creuses. Le revenu citoyen universel tant promis par Beppe Grillo est mis en place, mais de manière beaucoup plus réduite que ce qui avait été prétendu. Tandis que les résultats électoraux du mouvement diminuent et que le gouvernement de Conte s’effondre en raison de conflits au sein de la coalition, Beppe Grillo est désavoué par sa base. En novembre 2024, son rôle de "garant" du parti lui est retiré par vote de l’assemblée constituante du mouvement. Il continue néanmoins de prêcher aux convertis en alimentant son blog.

Sources

(1) "L’irrésistible ascension d’un ovni politique", Jérôme Gautheret, Le Monde, 13 mars 2017

"En Italie, la normalisation politique du Mouvement 5 étoiles", Jérôme Gautheret, Le Monde, 17 novembre 2020

"Le temps des frondeurs", Raffaele Laudani, Manière de voir, 1e avril 2021

"L’homme de la semaine : élections législatives en Italie", Philippe Ridet, Le Monde, 7 janvier 2013

"Beppe Grillo navigue sur l’impuissance de la politique", Gaël de Santis, L’Humanité, 21 mai 2014

Gianfranco Fini

Né en 1952, Gianfranco Fini a fait vivre l’héritage du fascisme de Mussolini jusqu’à la fin du 20ème siècle. Journaliste de formation, il a fait ses premières armes au Front de la jeunesse, le mouvement des jeunes du Mouvement social italien (MSI), parti néofasciste fondé en 1946 par des ex-dirigeants de la République de Salò — entre autres — et fréquenté par des anciens membres et des nostalgiques du régime fasciste. Le Front de la jeunesse disposait d’une certaine autonomie par rapport au MSI, et ne prenait pas uniquement la forme d’une organisation institutionnelle. Comme de nombreux mouvements d’extrême droite, notamment ceux qui étaient constitués de jeunes, le Front de la jeunesse utilisait la violence comme mode d’action politique. Dans le contexte des années de plomb, les militants du Front de la jeunesse et des militants antifascistes s’affrontaient régulièrement dans des altercations violentes et parfois mortelles.